News

„Unlösbar“ ist keine Ausrede

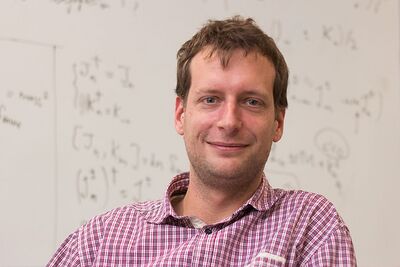

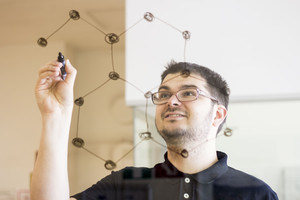

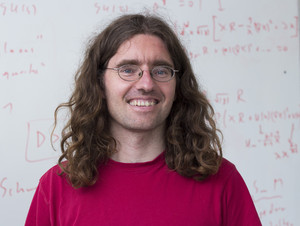

Mit einem ESPRIT-Stipendium des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF entwickelt Tobias Schäfer neue Rechenmethoden, um bisher unlösbare quantenphysikalische Probleme in der computergestützten Materialphysik zu lösen.

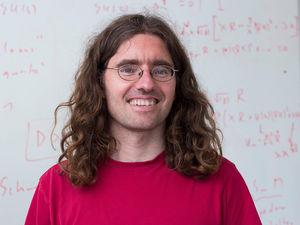

Tobias Schäfer

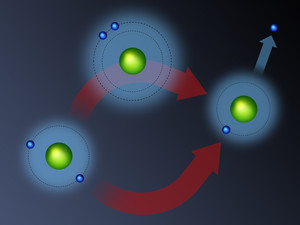

Fast hundert Jahre alt ist die Schrödingergleichung, die berühmte Grundgleichung der Quantentheorie, die Erwin Schrödinger im Jahr 1926 erstmals publizierte. Mit dieser Gleichung gelang es erstmals, die Eigenschaften eines Wasserstoffatoms exakt zu erklären, in unzähligen Anwendungen hat sie sich seither glänzend bewährt.

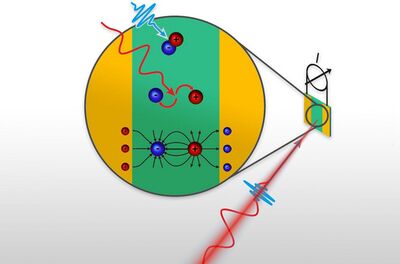

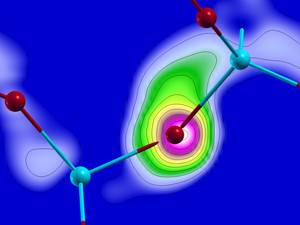

Aber die Schrödingergleichung hat ein großes Problem: Wenn viele Teilchen gleichzeitig im Spiel sind, wird sie äußerst kompliziert und kann selbst mit den besten Supercomputern der Welt nicht exakt gelöst werden. Und das ist schade – denn gerade mit solchen Vielteilchen-Aufgaben hat man es in der Materialphysik besonders oft zu tun: Wie präzise lassen sich Materialeigenschaften berechnen? Was passiert an der Oberfläche eines Katalysators auf atomarer Ebene? Wie stark reduzieren gewisse Materialoberflächen die energetischen Barrieren für die Herstellung von solaren Brennstoffen?

Hochdotierte Förderung für Tobias Schäfer

Tobias Schäfer arbeitet als Postdoc am Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Er befasst sich mit neuartigen Rechenmethoden, mit denen man quantenphysikalische Fragen beantworten kann, die bei bloßer naiver Anwendung der Schrödingergleichung völlig unlösbar wären. Dafür erhielt er nun ein ESPRIT-Stipendium des FWF, dotiert mit fast € 300.000.

Das ESPRIT-Programm des FWF hat das Ziel, junge Wissenschaftler_innen in einer frühen Phase ihrer Forschungskarriere zu unterstützen – der Abschluss der Dissertation darf nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. Mit dem ESPRIT-Stipendium soll es möglich werden, ein eigenständiges Forschungsprofil zu entwickeln und eine international erfolgreiche Laufbahn zu starten.

Nicht exakt – aber fast

Tobias Schäfer wird sich in seinem Forschungsprojekt in den nächsten drei Jahren mit verschiedenen Rechenverfahren für Quanten-Vielteilchensysteme befassen.

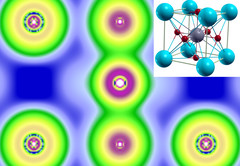

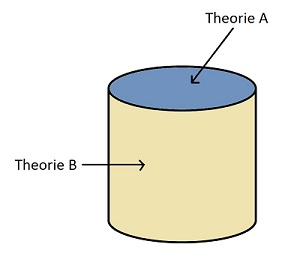

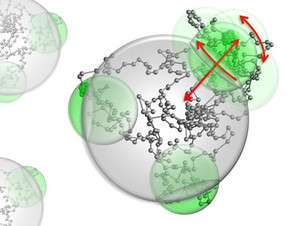

Eine der wichtigsten Methoden in der Materialforschung ist die Dichtefunktionaltheorie – eine führende Rolle bei der Entwicklung der Dichtefunktionaltheorie spielte der Physiker Walter Kohn, der 1998 dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. In der Praxis wird dabei die komplizierte Schrödingergleichung durch eine mathematisch viel simplere Gleichung ersetzt. Bestimmte Eigenschaften von Vielteilchen-Systemen lassen sich damit gut berechnen. Wenn aber die Korrelationen der vielen Elektronen die Materialeigenschaften mitbestimmen, verliert die Dichtefunktionaltheorie rasch an Genauigkeit. Man braucht dann andere Methoden – ein besonders vielversprechender Kandidat dafür ist die „Coupled-Cluster-Methode“, mit der man das quantenphysikalisch hochkomplexe Zusammenspiel mehrerer Teilchen sehr präzise erfassen kann.

„Man bekommt dadurch streng genommen zwar nicht die exakte Lösung, aber eine Näherung, welche die Anforderungen von wissenschaftlicher und auch industrieller Forschung deutlich besser erfüllt.“, sagt Tobias Schäfer. „Wir entwickeln einen neuen Ansatz, um die Rechenkosten massiv zu reduzieren und dadurch den Anwendungsbereich der Coupled-Cluster-Methode deutlich auszuweiten sodass drängende Fragen mit dieser Methode beantwortet werden können.“

Das FWF-ESPRIT-Projekt „Coupled Cluster Berechnungen für große Simulationszellen“ startet offiziell am 01.04.2023 und ist auf eine Gesamtdauer von 3 Jahren ausgelegt.

Rückfragen:

Dr. Tobias Schäfer

Institut für Theoretische Physik

TU Wien

tobias.schaefer@tuwien.ac.at

Die Bewegungs-Einfrier-Maschine

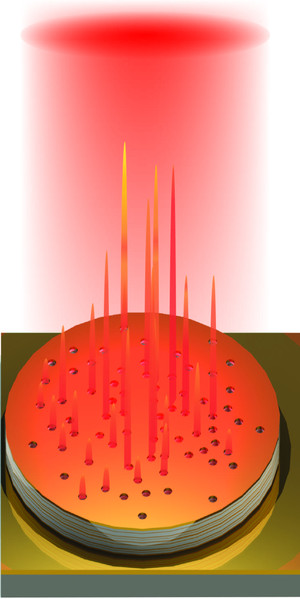

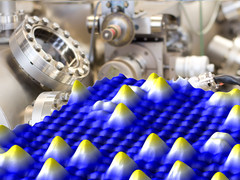

Mit maßgeschneiderten Laser-Lichtfeldern kann man die Bewegung mehrerer Teilchen verlangsamen und diese damit auf extrem tiefe Temperaturen abkühlen – das zeigt ein Team der TU Wien.

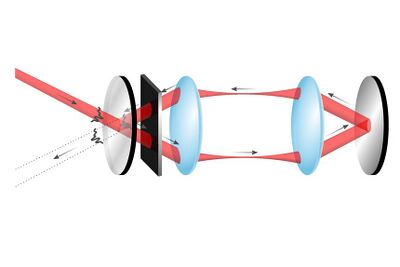

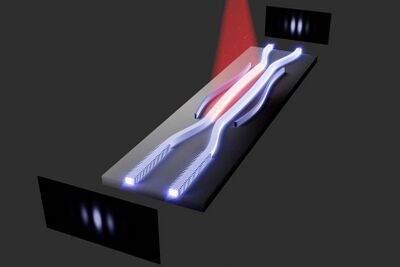

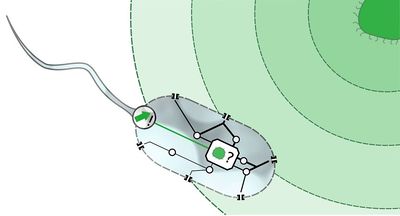

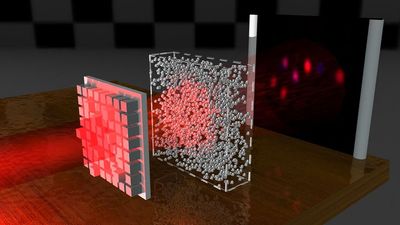

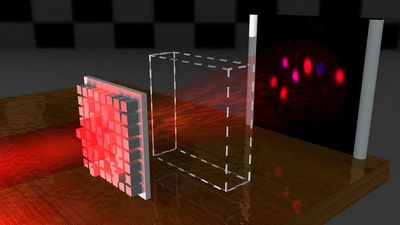

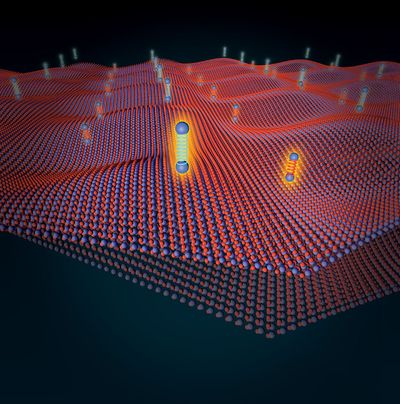

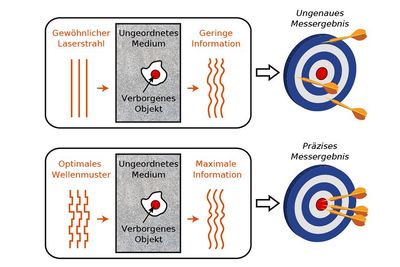

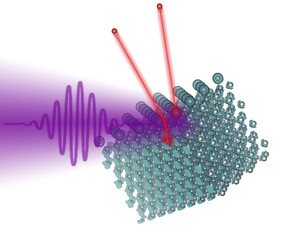

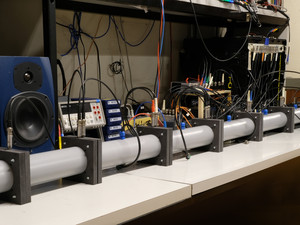

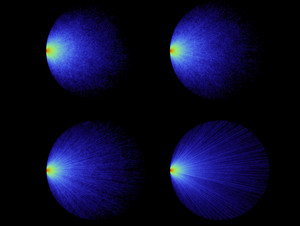

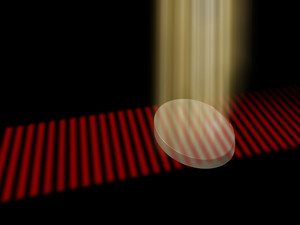

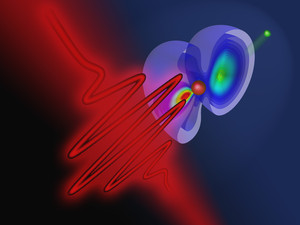

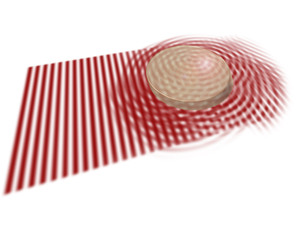

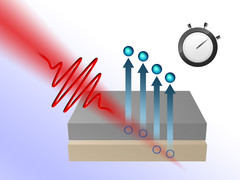

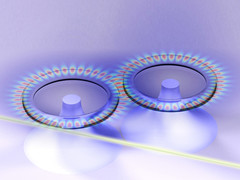

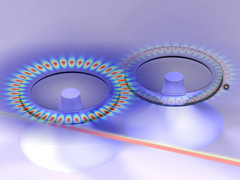

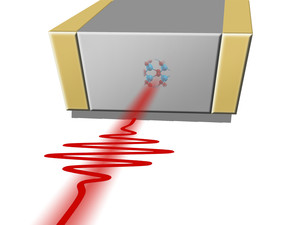

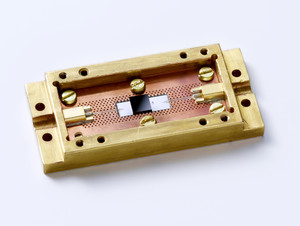

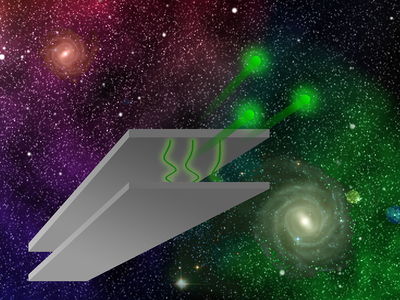

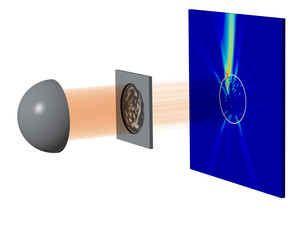

Licht wird durch spezielle Masken geschickt und erreicht die Atome dann in der passenden Wellenform, sodass sie abgebremst werden.

Laser zu verwenden, um Atome abzubremsen, ist eine Technik, die schon lange verwendet wird: Wenn man Tieftemperatur-Weltrekorde im Bereich des absoluten Temperatur-Nullpunkts erzielen möchte, greift man auf Laser-Kühlung zurück, bei der den Atomen mit einem passenden Laserstrahl Energie entzogen wird.

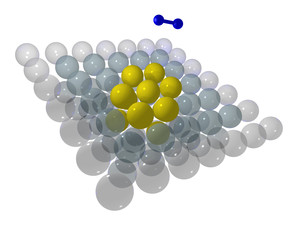

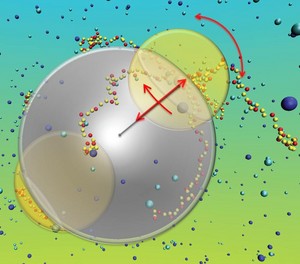

Seit Kurzem werden solchen Techniken auch auf kleine Teilchen im Nano- und Mikrometer-Bereich angewandt. Bei einzelnen Teilchen funktioniert das bereits recht gut – wenn man allerdings mehrere Teilchen gleichzeitig kühlen möchte, stellt sich das Problem als viel schwieriger heraus. Prof. Stefan Rotter und sein Team am Institut für Theoretische Physik der TU Wien haben nun eine Methode vorgestellt, mit der man auch in diesem Fall eine extrem effektive Kühlung erreichen kann.

Nicht nur ein Strahl, sondern ein ganzes Lichtmuster

„In der Laser-Kühlung von Atomen verwendet man nur einen ganz gewöhnlichen Laserstrahl. Für die Kühlung von Nano-Teilchen funktioniert dieser Ansatz jedoch nicht. Unser Trick besteht nun darin, die räumliche Struktur des Laserstrahls kontinuierlich an die Teilchenbewegung so anzupassen, dass zu jedem Zeitpunkt eine optimale Abkühlung erfolgt“, sagt Stefan Rotter. „Mit der Methode, die wir entwickelt haben, kann man sehr schnell berechnen wie dieses Lichtmuster aussehen muss. Während die Teilchen ihre Position verändern, passt man das Lichtmuster laufend an und kann die Teilchen somit kontinuierlich abbremsen“, ergänzt Jakob Hüpfl, der im Rahmen seiner Doktorarbeit an diesem Thema forscht.

Interessanterweise muss man zur Anwendung der neuen Methode nicht wissen, wo sich die Teilchen genau befinden – man muss nicht einmal wissen, um wie viele Teilchen es sich handelt und wie sie sich bewegen. Man sendet einfach nur Licht durch das System und misst, wie dieses Licht durch die Teilchen verändert wird. Daraus wird das optimale Lichtmuster ermittelt, mit dem die Teilchen im nächsten Augenblick bestrahlt werden müssen, um sie noch ein Stückchen weiter abzubremsen – bis ihre Bewegung schließlich „einfriert“. Bisher handelt es sich nur um eine theoretische Arbeit, aber Experimente dazu sind bereits in Planung.

Die Methode wurde nun in den Fachjournalen „Physical Review Letters“ und „Physical Review A“ präsentiert – hervorgehoben durch eine „Editors‘ Suggestion“ und durch einer Besprechung im Journal „Physics“ der American Physical Society: https://physics.aps.org/articles/v16/s30

Die beiden Originalpaper

Hüpfl et al., Optimal Cooling of Multiple Levitated Particles through Far-Field Wavefront Shaping (2023).

Physical Review Letters: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.130.083203

Physical Review A: https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.107.023112

Rückfragehinweis:

Prof. Stefan Rotter

Institut für Theoretische Physik

TU Wien

stefan.rotter@tuwien.ac.at

ERC-Grant für Andreas Grüneis

Neue Methoden, mit denen man die Eigenschaften von Materialien berechnen kann, entwickelt Prof. Andreas Grüneis von der TU Wien. Dafür erhält er nun einen ERC Consolidator Grant.

Andreas Grüneis

Man kann nicht immer perfekte Lösungen finden. Viele physikalische Fragen sind so kompliziert, dass es völlig aussichtlos ist, nach einem absolut korrekten Ergebnis zu suchen. Ganz besonders häufig trifft das in der Materialforschung zu: Will man die Eigenschaften neuer Materialien mit quantenphysikalischen Formeln berechnen, stößt man rasch an die Grenzen des Möglichen. Dann braucht man ausgeklügelte Näherungsmethoden, um der Wahrheit zumindest möglichst nahe zu kommen.

An solchen Methoden forscht Prof. Andreas Grüneis mit seinem Team am Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Nun wurde er mit einem ERC Consolidator Grant ausgezeichnet, dotiert mit 2 Millionen Euro – einer der höchstdotierten und prestigeträchtigsten Förderungen der europäischen Forschungslandschaft. Für Andreas Grüneis ist es bereits der zweite ERC-Grant: Schon 2016 erhielt er einen ERC Starting Grant, damals noch als Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart.

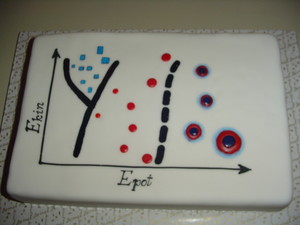

Zwischen klein und groß

Das wirklich Komplizierte ist das Mittelgroße: Man weiß heute sehr genau, wie man das Verhalten eines Systems berechnet, das nur aus ein oder zwei Teilchen besteht – die Quantentheorie liefert hier exzellente Ergebnisse. Man weiß auch, wie man das Verhalten eines Systems berechnet, das aus Trillionen Teilchen besteht – da kann man Details oft getrost ignorieren und exakte Durchschnittswerte berechnen.

Aber was ist, wenn man sich dazwischen befindet? Wenn man Effekte erklären will, an denen zehn, hundert, oder vielleicht tausend Teilchen beteiligt sind? Für diesen Bereich hat man bis heute keine perfekten Methoden. Die Formeln der Quantentheorie, etwa die berühmte Schrödingergleichung, werden in diesem Fall derart kompliziert, dass selbst die größten Supercomputer der Welt keine Lösung mehr finden können. Gleichzeitig ist man aber noch nicht in einem Bereich angelangt, in dem man die Besonderheiten der Quantentheorie vernachlässigen kann.

Genau in diesem Spannungsfeld bewegt man sich oft, wenn man chemische oder physikalische Eigenschaften von Materialien berechnen möchte. Solche Eigenschaften werden vom quantenphysikalischen Zusammenspiel vieler Teilchen bestimmt, für das man Näherungslösungen finden muss.

„Es gibt in diesem Bereich verschiedene nützliche Ansätze“, sagt Prof. Andreas Grüneis. „Etwa die Dichtefunktionaltheorie, bei der man die komplizierte Schrödingergleichung durch eine viel einfachere Gleichung ersetzt.“ Freilich erkauft man sich solche Vereinfachungen immer durch geringere Genauigkeit und den Verzicht auf Allgemeingültigkeit – für manchen Fragen findet man mit solchen Methoden sehr gute Antworten, für andere hingegen sind sie nicht geeignet.

Kristalle und Planeten

„Wir bauen auf bestehenden Methoden auf, verknüpfen sie und entwickeln dadurch neue Rechenverfahren, mit denen man dann wichtige Fragen aus der Materialforschung beantworten kann“, erklärt Andreas Grüneis. Dabei geht es etwa um die Frage, wie bestimmte Materialien Licht absorbieren oder welche Schwingungen sich in den Materialien ergeben. Im ERC-Projekt wird Andreas Grüneis mit seinem Team etwa die elektronischen Eigenschaften von Kristallen untersuchen, in die man einzelne Thorium-Atome einbaut. Damit könnte man möglicherweise Uhren bauen, mit denen man die Genauigkeit heutiger Atomuhren in den Schatten stellen könnte.

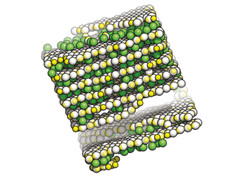

Auch auf sogenannte 2D-Materialien sollen die neuen Methoden angewandt werden – also auf Materialien, die aus atomar dünnen Schichten bestehen, und deshalb ganz spezielle Materialeigenschaften aufweisen. Und sogar in die Physik fremder Planeten soll ein neuer Einblick gewonnen werden: Bei extrem hohem Druck, etwa im Zentrum des Planeten Jupiter, kann Wasserstoff metallische Eigenschaften annehmen. Wie und wann das genau passiert, gilt seit Jahrzehnten als ungelöste Frage. Mit neuen Rechenmethoden soll sie sich beantworten lassen.

Wien, Cambridge, Stuttgart, Wien

Andreas Grüneis studierte an der Universität Wien Physik, wo er 2011 bei Prof. Georg Kresse auch promovierte. Schon damals beschäftigte er sich mit numerischer Vielteilchen-Quantenphysik. Als Postdoc ging er daraufhin nach Cambridge, wo er auch an der „Coupled Cluster Methode“ arbeitete, die bis heute ein wichtiger Teil seiner Forschungsarbeit ist. Mit einem Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften kehrte er dann nach Wien zurück, 2015 wurde er Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Im Jahr 2016 wurde er mit einem ERC Starting Grant des European Research Council ausgezeichnet. Seit Juli 2017 ist er als Professor an der TU Wien tätig.

Rückfragehinweis:

Prof. Andreas Grüneis

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

andreas.grueneis@tuwien.ac.at

https://cqc.itp.tuwien.ac.at/

Physics World reveals its top 10 Breakthroughs of the Year for 2022

Physics World is delighted to announce its top 10 Breakthroughs of the Year for 2022, which span everything from quantum and medical physics to astronomy and condensed matter. The overall Physics World Breakthrough of the Year will be revealed on Wednesday 14 December.

Courtesy: IOP Publishing

The 10 Breakthroughs were selected by a panel of Physics World editors, who sifted through hundreds of research updates published on the website this year across all fields of physics. In addition to having been reported in Physics World in 2022, selections must meet the following criteria:

• Significant advance in knowledge or understanding

• Importance of work for scientific progress and/or development of real-world applications

• Of general interest to Physics World readers

The Top 10 Breakthroughs for 2022 are listed below in no particular order. Come back next week to find out which one has bagged the overall Physics World Breakthrough of the Year award.

The fastest possible optoelectronic switch

To Marcus Ossiander, Martin Schultze and colleagues at the Max Planck Institute for Quantum Optics and LMU Munich in Germany; the Vienna University of Technology and the Graz University of Technology in Austria; and the CNR NANOTEC Institute of Nanotechnology in Italy, for defining and exploring the “speed limits” of optoelectronic switching in a physical device.

The team used laser pulses lasting just one femtosecond (10−15 s) to switch a sample of a dielectric material from an insulating to a conducting state at the speed needed to realize a switch that operates 1000 trillion times a second (one petahertz). Although the apartment-sized apparatus required to drive this super-fast switch means it will not appear in practical devices any time soon, the results imply a fundamental limit for classical signal processing and suggest that petahertz solid-state optoelectronics is, in principle, feasible.

Read more:

“Quantum physics sets a speed limit for fastest possible optoelectronic switch“:

https://physicsworld.com/a/quantum-physics-sets-a-speed-limit-for-fastest-possible-optoelectronic-switch/

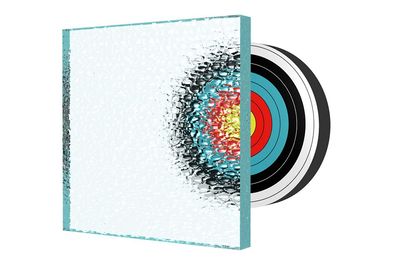

Perfecting light transmission and absorption

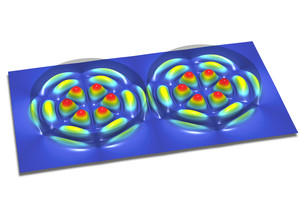

To a team led by Stefan Rotter of Austria’s Technical University of Vienna and Matthieu Davy of the University of Rennes in France for creating an anti-reflection structure that enables perfect transmission through complex media; along with a collaboration headed up by Rotter and Ori Katz from the Hebrew University of Jerusalem in Israel, for developing an “anti-laser” that enables any material to absorb all light from a wide range of angles.

In the first investigation, the researchers designed an anti-reflection layer that’s mathematically optimized to match the way waves would reflect from the front surface of an object. Placing this structure in front of a randomly disordered medium completely eliminates reflections and makes the object translucent to all incoming light waves.

In the second study, the team developed a coherent perfect absorber, based around a set of mirrors and lenses, that traps incoming light inside a cavity. Due to precisely calculated interference effects, the incident beam interferes with the beam reflected back between the mirrors, so that the reflected beam is almost completely extinguished.

Read more:

“Anti-reflection coating allows perfect light transmission”:

https://physicsworld.com/a/anti-reflection-coating-allows-perfect-light-transmission/

“Anti-laser enables near-perfect light absorption“:

https://physicsworld.com/a/anti-laser-enables-near-perfect-light-absorption/

Congratulations to all the teams who have been honoured – and stay tuned for the overall winner, which will be announced on Wednesday 14 December 2022.

Full article under:

https://physicsworld.com/a/physics-world-reveals-its-top-10-breakthroughs-of-the-year-for-2022/

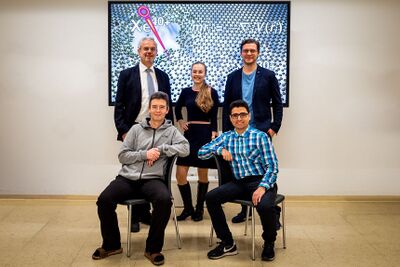

ÖPG Studierendenpreis für Florian Lindenbauer

Florian Lindenbauer wurde für seine Masterarbeit mit dem ÖPG Studierendenpreis geehrt.

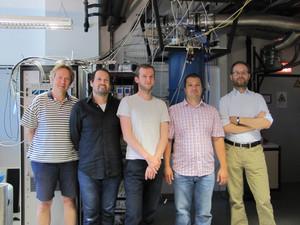

Vlnr: Maurizio E. Musso (Präsident der ÖPG), Florian Lindenbauer, Benjamin Klebel-Knobloch (ÖPG, Young Minds Arbeitskreis)

Die Österreichische Physikalische Gesellschaft (ÖPG), vergibt jährlich den mit 1.000 Euro dotierten Studierenden-Preis für herausragende Master- und Diplomarbeiten im Bereich der experimentellen oder theoretischen Physik. Am 28. September 2022 wurde Florian Lindenbauer vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien nun mit diesem Preis, der österreichweit nur an wenige Master-Absolvent_innen vergeben wird, ausgezeichnet. Der Titel seiner Arbeit lautet: „Jet momentum broadening in a gluonic plasma from effective kinetic theory“, betreut wurde sie von Kirill Boguslavski und Anton Rebhan.

Wir gratulieren Florian Lindenbauer sehr herzlich!

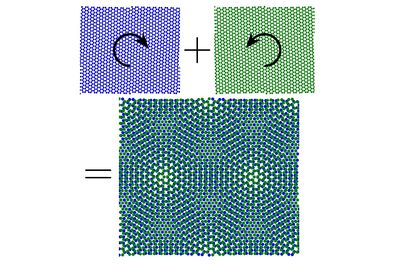

Ein Doktoratskolleg für 2D-Materialien

Völlig neue Phänomene werden mit 2D-Materialien möglich – sie sind das zentrale Thema des Doktoratskollegs „TU-D“ an der TU Wien, das jetzt mit Finanzierung des FWF weitergeführt wird.

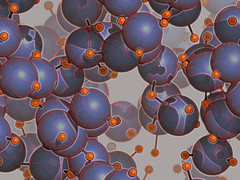

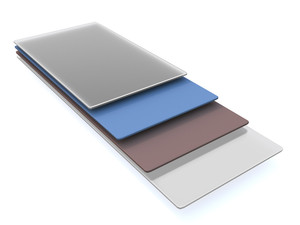

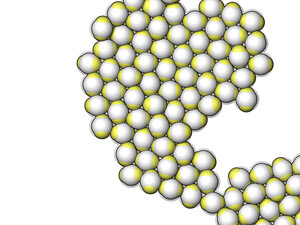

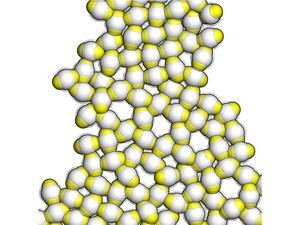

Graphen ist das berühmteste 2D-Material - doch mittlerweile forscht man auch an anderen.

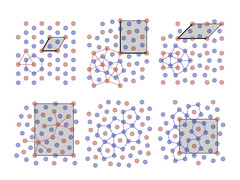

Ein Material, das nur aus einer einzigen Schicht von Atomen besteht, hat keine klar definierbare Dicke – man spricht in diesem Fall daher von „2D-Materialien“. Erstmals hergestellt wurden sie im Jahr 2004, im Jahr 2010 wurde dafür der Physik-Nobelpreis vergeben. An der TU Wien wird seit Jahren an solchen Materialien geforscht – sowohl an ihren theoretischen Grundlagen als auch an ihren technologischen Anwendungen.

Mit der Förderung des Doktoratskollegs „TU-D“ durch den österreichischen Wissenschaftsfonds FWF kann die Forschung und Ausbildung in diesem Bereich nun weiter ausgebaut werden. Dabei handelt es sich um ein sehr interdisziplinäres Doktoratskolleg: die Fakultäten für Physik, technische Chemie sowie Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Wien werden eng miteinander kooperieren.

Mehr als nur Graphen

Es begann mit Kohlenstoff: Das erste 2D-Material war Graphen, eine Schicht aus wabenförmig angeordneten Kohlenstoff-Atomen. Graphen ist für viele Anwendungen interessant – sowohl seine mechanischen als auch seine elektronischen Eigenschaften sind höchst ungewöhnlich. Mittlerweile sind aber auch noch andere 2D-Materialien entdeckt worden, man kann sie auch sandwichartig aufeinanderschichten, um sogenannte Heterostrukturen zu erzeugen, die wieder andere Eigenschaften aufweisen.

„Anwendungsmöglichkeiten für solche 2D-Materialien gibt es viele“, sagt Prof. Florian Libisch vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien – er ist Koordinator des neuen Doktoratskollegs. „2D-Materialien haben das Potenzial, ganze Technologiebereiche zu revolutionieren. In unserem Doktoratskolleg wollen wir besonders ihren Einsatz für Photovoltaik, Nanoelektronik und Biosensorik erforschen.“

Schon 2016 startete die TU Wien das Doktoratskolleg „TU-D“ zum Thema 2D-Materialien. Der Wissenschaftsfonds FWF fördert nun gezielt Doktoratskollegs, die von österreichischen Universitäten bereits mit Erfolg etabliert wurden. Im Rahmen dieser Förderung kann „TU-D“ nun ausgebaut werden: Insgesamt sollen in den nächsten 4 Jahren etwa 30 neue Doktorand_innen in TU-D ausgebildet werden - 10 davon werden direkt vom FWF im Rahmen des nun geförderten Antrags gezahlt. Entsprechende Stellenausschreibungen wird es ab Frühjahr 2023 geben.

Rückfragehinweis:

Prof. Dr. Florian Libisch

Institut für Theoretische Physik

florian.libisch@tuwien.ac.at

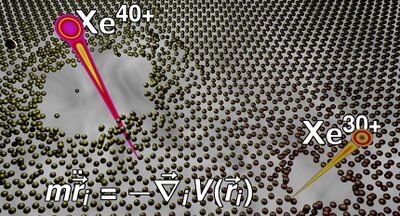

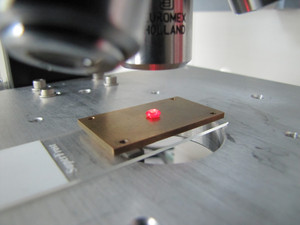

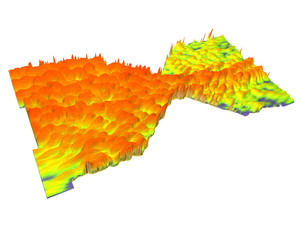

Wie man Materialien durchschießt, ohne etwas kaputt zu machen

Wenn man geladene Teilchen durch ultradünne Materialschichten schießt, entstehen manchmal spektakuläre Mikro-Explosionen, manchmal bleibt das Material fast unversehrt. Das konnte man an der TU Wien nun erklären.

Die Autoren der Wiener Studie: v.l.n.r: Friedrich Aumayr, Christoph Lemell, Anna Niggas, Alexander Sagar Grossek, Richard A. Wilhelm. Foto: David Rath, TU Wien.

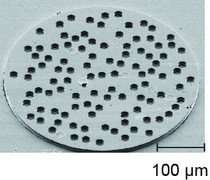

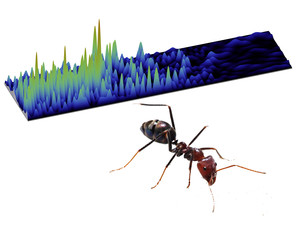

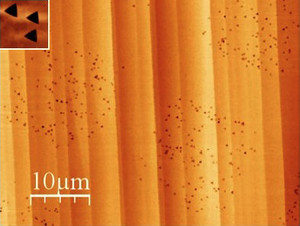

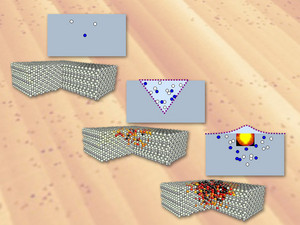

Das an der TU Wien entwickelte Modell erklärt, warum es in manchen zweidimensionalen Materialien beim Beschuss mit hochgeladenen Ionen zur Bildung winziger – nur wenige Nanometer großer - Löcher kommt, in anderen aber nicht. Der Effekt der Nano-Lochbildung lässt sich ausnutzen, um neuartige Siebe für bestimmte Moleküle herzustellen.

Es klingt ein bisschen wie ein Zaubertrick: Manche Materialien kann man mit schnellen, elektrisch geladenen Ionen durchschießen, ohne dass sie danach Löcher haben. Was auf makroskopischer Ebene unmöglich wäre, ist auf Ebene einzelner Teilchen erlaubt. Allerdings verhalten sich in solchen Situationen nicht alle Materialien gleich – in den letzten Jahren wurden von unterschiedlichen Forschungsgruppen Experimente mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen durchgeführt.

An der TU Wien konnte man nun eine detaillierte Erklärung finden, warum manche Materialien durchlöchert werden und andere nicht. Interessant ist das zum Beispiel für die Bearbeitung dünner Membrane, die maßgeschneiderte Löcher aufweisen sollen, um dort ganz bestimmte Atome oder Moleküle einzufangen, festzuhalten oder durchzulassen.

Ultradünne Materialien – Graphen und seine Artgenossen

„Es gibt heute eine ganze Reihe von ultradünnen Materialien, die nur aus einer oder aus wenigen Atomlagen bestehen“, sagt Prof. Christoph Lemell vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Das wohl bekannteste davon ist Graphen, ein Material aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen. Aber auch an anderen ultradünnen Materialien wird heute weltweit geforscht, etwa an Molybdändisulfid.“

In der Forschungsgruppe von Prof. Friedrich Aumayr am Institut für Angewandte Physik der TU Wien beschießt man solche Materialien mit ganz besonderen Projektilen – mit hochgeladenen Ionen. Man nimmt Atome, typischerweise Edelgase wie etwa Xenon, und entreißt ihnen eine große Zahl von Elektronen. So entstehen Ionen mit 30- bis 40-facher elektrischer Ladung. Diese Ionen werden beschleunigt und treffen dann mit hoher Energie auf die dünne Materialschicht.

„Dabei kommt es je nach Material zu völlig unterschiedlichen Effekten“, sagt Anna Niggas, Experimentalphysikerin am Institut für Angewandte Physik „Manchmal durchdringt das Projektil die Materialschicht, ohne dass sich die Materialschicht dadurch merklich verändert. Manchmal wird die Materialschicht rund um den Einschlagsort auch vollkommen zerstört, zahlreiche Atome werden herausgelöst und ein Loch mit einem Durchmesser von einigen Nanometern entsteht.“

Die Geschwindigkeit der Elektronen

Diese erstaunlichen Unterschiede lassen sich dadurch erklären, dass nicht die Wucht des Projektils für die Löcher hauptverantwortlich ist, sondern seine elektrische Ladung. Wenn ein Ion mit vielfacher positiver Ladung auf die Materialschicht trifft, zieht es eine größere Menge von Elektronen an sich und nimmt sie mit. Somit bleibt in der Materialschicht eine positiv geladene Region zurück.

Welche Auswirkungen das hat, hängt davon ab, wie schnell sich Elektronen in diesem Material bewegen können. „Graphen hat eine extrem hohe Elektronenmobilität. Dort kann diese lokale positive Ladung also in kurzer Zeit ausgeglichen werden. Elektronen fließen einfach von anderswo nach“, erklärt Christoph Lemell.

In anderen Materialien wie Molybdändisulfid ist die Sache aber anders: Dort sind die Elektronen langsamer, sie können nicht rechtzeitig von außen an die Einschlagstelle nachgeliefert werden. Und so kommt es dann an der Einschlagstelle zu einer Miniexplosion: Die positiv geladenen Atome, denen das Projektil ihre Elektronen weggenommen hat, stoßen einander gegenseitig ab, sie fliegen davon – und dadurch entsteht ein Loch.

„Wir konnten nun ein Modell entwickeln, mit dem man sehr gut einschätzen kann, in welchen Situationen es zu einer Bildung von Löchern kommt und in welchen nicht – und zwar abhängig von der Elektronenmobilität im Material und vom Ladungszustand des Projektils“, sagt Alexander Sagar Grossek, Erstautor der Publikation im Fachjournal Nano Letters.

Das Modell erklärt auch die erstaunliche Tatsache, dass sich die aus dem Material herausgeschlagenen Atome relativ langsam bewegen: Die hohe Geschwindigkeit des Projektils spielt für sie keine Rolle, sie werden erst durch elektrische Abstoßung aus dem Material entfernt, nachdem das Projektil die Materialschicht bereits durchquert hat. Und bei diesem Prozess wird nicht die gesamte Energie der elektrischen Abstoßung auf die herausgeschlagenen Atome übertragen – ein großer Teil der Energie wird in Form von Schwingungen bzw. Hitze im verbleibenden Material absorbiert.

Sowohl die Experimente als auch die theoretischen Berechnungen wurden an der TU Wien durchgeführt. Das damit erzielte tiefere Verständnis atomarer Oberflächenprozesse lässt sich etwa nutzen, um Membranen gezielt mit maßgeschneiderten „Nanoporen“ auszustatten. So könnte man etwa ein „molekulares Sieb“ bauen, oder bestimmte Atome auf kontrollierte Weise festhalten. Es gibt sogar Überlegungen, mit solchen Materialien CO2 aus der Luft zu filtern. „Durch unsere Erkenntnisse haben wir nun exakte Kontrolle über die Bearbeitung von Materialien auf der Nano-Skala. Damit steht ein ganz neues Werkzeug zur Manipulation ultradünner Schichten erstmals auf präzise berechenbare Weise zur Verfügung“, sagt Alexander Sagar Grossek.

Originalpublikation:

A. S. Grossek, A. Niggas, R. A. Wilhelm, F. Aumayr, and C. Lemell Model for Nanopore Formation in Two-Dimensional Materials by Impact of Highly Charged Ions Nano Letters 2022 DOI:10.1021/acs.nanolett.2c03894:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.2c03894

Rückfragehinweise:

Prof. Dr. Christoph Lemell

Institut für Theoretische Physik

christoph.lemell@tuwien.ac.at

TU Wien Aktionstag 7.11.: Bekenntnis zu MINT unter Zugzwang

Konsequenzen ihrer Finanzsituation aufzeigen: Das wollen TUW-Angehörige am 7.11., ab 08:00 Uhr bei ihrem Aktionstag am Campus Karlsplatz/Resselpark.

Das Rektorat der Technischen Universität (TU) Wien steht kurz vor der Verhandlung mit dem BMBWF über ein Zusatzbudget. Dass die allen Universitäten zur Verfügung stehende Summe von 500 Mio € nicht einmal die Hälfte der erwarteten Zusatzkosten abdeckt, trifft die TU Wien besonders hart. „Niemand hat im Jahr 2020, als das Budget für die aktuelle Leistungsvereinbarungsperiode verhandelt wurde, voraussehen können, dass wir von einer globalen Krise in die nächste rutschen und diese sich überlagern“, erläutert Rektorin Sabine Seidler und führt weiter aus: „50 Prozent unseres Mehrbedarfs ergeben sich allein aus den steigenden Preisen für Strom und eine TU kann ohne Strom nicht arbeiten.“

Hinter Rektorin Sabine Seidler, ihrem Rektoratsteam und dem designierten Rektor Jens Schneider (Anm.: Amtsantritt 01.10.2023) stehen Dekan_innen, Senat, mehrere hundert Studierende, Forscher_innen, Nachwuchswissenschaftler_innen und das Verwaltungspersonal. Sie alle unterstützen den „TUW Aktionstag“ am Campus Karlsplatz/Resselpark am 7. November 2022 ab 8 Uhr. Als Warnsignal und zur Verdeutlichung der Auswirkungen der akuten Finanzsituation werden 30 Lehrveranstaltungen und Vorträge und 1.400 Studier- und Lernplätze ins Freie vor das TU-Hauptgebäude verlegt. Ab 12 Uhr formiert sich ein „Kompetenzmarsch“ vom Karlsplatz über den Ring mit einer Zwischenkundgebung vor dem Parlament zum BMBWF am Minoritenplatz, um aufzuzeigen, welche wissenschaftlichen Kompetenzen nicht mehr vermittelt werden, wenn kein gemeinsamer Lösungsweg für das bestehende Finanzproblem gefunden wird. Programm: www.tuwien.at/aktionstag

Neue Tagesordnung

„Wir können in dieser akuten Krisensituation nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, warnt TU-Rektorin Sabine Seidler, „denn insbesondere als MINT-Universität trägt die TU Wien gegenüber ihren Angehörigen und der Gesellschaft große Verantwortung.“

Die Tagesordnung für die bevorstehenden Gespräche muss daher die Diskussion um die Deckung des Budgetdefizits beinhalten:

1. ENERGIE

Naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Forschung und Lehre sind abhängig vom Betrieb energieintensiver Infrastrukturen und Geräte, die sich nicht ohne weiteres abschalten lassen. 60 % des Stromverbrauchs der TU Wien entstehen in den Labors und deren Infrastruktur. Durch die Entwicklungen auf dem Energiemarkt entstehen Mehrkosten von etwa 90 Mio €.

2. MIETEN

Inflationsbedingte Indexsprünge erhöhen die Mietkosten um ca. 10 Mio €.

3. PERSONAL

Die MINT-Branche ist sowohl auf universitärer als auch auf unternehmerischer Seite in arger Bedrängnis. Ein adäquater Abschluss der Kollektivvertragsverhandlungen wird zu weiteren zusätzlichen Kosten in Höhe von ca. 35 Mio € führen.

4. INFLATION

Naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Forschung und Lehre sind auch abhängig von Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten. Selbst bei höchst effizientem Einsatz entstehen Mehrkosten von ca. 29 Mio € über einkalkulierte Preissteigerungen hinaus.

5. BEITRAG TU WIEN

Die TU Wien fährt bereits seit Monaten ein Energiesparprogramm, das alle Universitätsangehörigen mittragen. Dadurch wird der Stromverbrauch in der aktuellen Leistungsvereinbarungsperiode konstant gehalten. Allein dadurch sollen insgesamt 20 Mio € eingespart werden.

6. KRISENGIPFEL

Die Situation der TU Wien zeigt, dass der finanzielle Mehrbedarf der Universitäten für die Jahre 2022 - 24 nochmals überprüft werden muss. Die Universitäten fordern daher erneut einen Krisengipfel, um angesichts der dramatischen Situation nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Das ist das Gebot der Stunde.

Konsequenzen der Finanzierungslücke

Ohne ausreichende zusätzliche Bundesbudgetmittel für die TU Wien für die Jahre 2022 - 2024 ist der Betrieb der Universität gefährdet und die TUW-Forschungsteams und Universitätslehrer_innen können ihre Aufgaben in Forschung (Innovation, Wissens- und Technologietransfer) und Lehre (MINT-Studierendenausbildung) nicht erfüllen.

Angehörige der TU Wien können nicht in höchster Qualität weiterforschen und lehren und dadurch sind MINT-Studierende automatisch unterversorgt, die Zahl der Absolvent_innen wird sinken, Forschungskooperationen werden nicht mehr möglich sein. So einen Mangel kann sich das Innovationsland Österreich nicht leisten.

Rückfragehinweise:

Simon Los

HTU Vorsitz

+43 664 60588 4957

vorsitz@htu.at

Bettina Neunteufl

Technische Universität Wien

Büro der Rektorin | Pressesprecherin

+43 664 484 50 28

bettina.neunteufl@tuwien.ac.at

Best Teaching Awards 2022 – herzliche Gratulation an Herbert Balasin und Felix Hummel!

Bereits zum sechsten Mal wurden im Rahmen einer festlichen Veranstaltung im Kuppelsaal die Best Teaching Awards der TU Wien vergeben.

© Matthias Heisler

Herbert Balasin dankt für den Best Teacher Award 2022

© Matthias Heisler

VR Kurt Matyas gratuliert Felix Hummel (Mitte) und Herbert Balasin (rechts)

© Matthias Heisler

Alle Gewinner_innen und Nominierten der Best Teaching Awards 2022.

Best Teacher Award 2022

Der Best Teacher Award wurde engagierten Lehrpersonen der TU Wien, die im Wintersemester 2021/22 oder im Sommersemester 2022 Lehrveranstaltungen gehalten haben, überreicht. Dabei ist die gesamte Lehrleistung und nicht eine spezielle Lehrveranstaltung der_des Lehrenden ausschlaggebend. Im Finale für den Best Teacher Award 2022 standen pro Fakultät je drei Personen.

Die Gewinner_innen des Best Teacher Award 2022 sind:

Fakultät für Physik

• Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.techn. Herbert Balasin

Best Lecture 2022

In dieser Kategorie wurden besonders positiv erlebte Lehrveranstaltungen aus dem Studienjahr 2021/22 ausgezeichnet. Gewonnen haben drei Lehrveranstaltungen mit ihren Lehrendenteams.

Die stolzen Gewinner_innen sind:

Elektrodynamik I VU (136.015 – 2022S)

• Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.techn. Herbert Balasin

• Univ.Ass. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Felix Hummel

Wir gratulieren sehr herzlich!

Am 13. Oktober lud das Vizerektorat Studium und Lehre zu den sechsten Best Teaching Awards. Im feierlichen Rahmen des Kuppelsaals wurden besonders engagierte Lehrende und positiv erlebte Lehrveranstaltungen ausgezeichnet. Mit dem Sonderpreis „Digital Teaching“ wurden Lehrveranstaltungen prämiert, die digitale Lehrmöglichkeiten bestmöglich in die Lehrveranstaltung integrierten.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Kurt Matyas, Vizerektor Studium und Lehre. Gemeinsam mit Moderator Wolfgang Gerlich, Lehrbeauftragter am Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen, führte er durch den spannenden Abend. Christian Marschnigg und Lisa Hoffmann stellten die einzelnen Nominierten anhand von Kommentaren der Studierenden näher vor.

Die Bilder aller Gewinner_innen werden in Kürze ergänzt:

https://www.tuwien.at/studium/lehren-an-der-tuw/best-teaching-awards

Der Livestream zum Nachschauen folgt auf tuwien.ac.at.

Dr. Herbert Balasin

+43 1 58801-13624

herbert.balasin@tuwien.ac.at

Dr. Felix Hummel

+43 1 58801-13668

felix.hummel@tuwien.ac.at

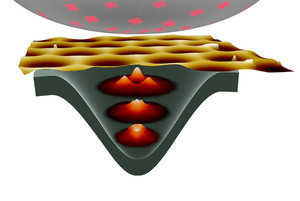

Eine perfekte Falle für Licht

An der TU Wien und der Hebräischen Universität Jerusalem wurde eine „Lichtfalle“ entwickelt, in der ein Lichtstrahl sich selbst am Entkommen hindert. Dadurch lässt sich Licht perfekt absorbieren.

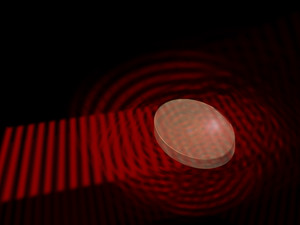

Die "Lichtfalle", bestehend aus einem teildurchlässigen Spiegel, einem dünnen, schwachen Absorber, zwei Sammellinsen und einem totalreflektierenden Spiegel. Normalerweise würde der einfallende Lichtstrahl zum größten Teil reflektiert werden. Aufgrund genau berechneter Interferenzeffekte überlagert sich aber der einfallende Lichtstrahl mit dem zwischen den Spiegeln zurückgeleiteten Lichtstrahl, so dass der reflektierte Lichtstrahl letztlich völlig ausgelöscht wird. Die Energie des Lichts wandert vollständig in den dünnen, eigentlich schwachen Absorber.

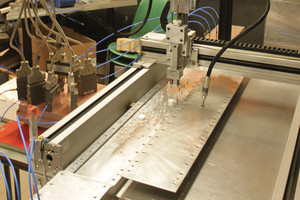

Foto des experimentellen Setups an der Hebräischen Universität Jerusalem

Egal ob bei der Photosynthese oder in einer Photovoltaik-Anlage: Wenn man Licht effizient nutzen will, muss man es möglichst vollständig absorbieren. Schwierig ist das aber, wenn die Absorption in einer dünnen Materialschicht stattfinden soll, die normalerweise einen Großteil des Lichts durchlässt.

Nun fanden Forschungsteams der TU Wien und der Hebräischen Universität Jerusalem gemeinsam einen überraschenden Trick, mit dem man auch in dünnsten Schichten einen Lichtstrahl vollständig absorbieren kann: Rund um die dünne Schicht baut man mit Spiegeln und Linsen eine „Lichtfalle“, in der man den Lichtstrahl im Kreis lenkt und am Ende mit sich selbst überlagert – und zwar exakt so, dass er sich selbst blockiert und das System nicht mehr verlassen kann. Somit bleibt dem Licht nichts anderes übrig, als von der dünnen Schicht absorbiert zu werden – einen anderen Ausweg gibt es nicht. Diese Absorptions-Verstärker-Methode, die nun im Fachjournal „Science“ präsentiert wurde, ist das Resultat einer erfolgreichen Zusammenarbeit zweier Teams: Die Idee wurde von Prof. Ori Katz (Hebräische Universität Jerusalem) vorgeschlagen und mit Prof. Stefan Rotter (TU Wien) entwickelt, das Experiment wurde in Jerusalem durchgeführt und die theoretische Berechnungen kamen aus Wien.

Dünne Schichten sind lichtdurchlässig

„Licht zu absorbieren ist einfach, wenn es auf ein massives Objekt trifft“, sagt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Ein dicker schwarzer Wollpullover kann leicht Licht absorbieren. Aber bei vielen technischen Anwendungen hat man nur eine dünne Materialschicht zur Verfügung und möchte, dass das Licht genau in dieser Schicht absorbiert wird.“

Schon bisher gab es Versuche, die Absorption von Materialien zu verbessern: Man kann das Material etwa zwischen zwei Spiegeln platzieren. Das Licht wird zwischen den beiden Spiegeln hin und her reflektiert, durchquert dabei jedes Mal das Material und hat somit eine größere Chance, absorbiert zu werden. Allerdings dürfen die Spiegel nicht perfekt sein – einer von ihnen muss teilweise durchlässig sein, sonst kann das Licht gar nicht in den Bereich zwischen den beiden Spiegel eindringen. Das bedeutet aber auch, dass immer, wenn das Licht auf diesen teildurchlässigen Spiegel trifft, ein Teil des Lichts verlorengeht.

Das Licht blockiert sich selbst

Um genau das zu verhindern, kann man nun die Welleneigenschaften des Lichts auf ausgeklügelte Weise nutzen. „Durch unsere Methode können wir alle Reflexionen durch Welleninterferenz auslöschen“, sagt Prof. Ori Katz (Hebräische Universität Jerusalem). Helmut Hörner (TU Wien), der seine Diplomarbeit diesem Thema widmete, erklärt: „Auch bei unserem Verfahren fällt das Licht zunächst auf einen teildurchlässigen Spiegel. Wenn man einfach nur einen Laserstrahl auf diesen Spiegel schickt, wird er in zwei Teile aufgespalten: Der größere Teil wird reflektiert, ein kleiner Teil durchdringt den Spiegel.“

Dieser Anteil des Lichtstrahls, der den Spiegel durchdringt, wird nun durch die absorbierende Materialschicht geschickt und dann mit Linsen und einem weiteren Spiegel wieder zum teildurchlässigen Spiegel zurückgeleitet. „Das Entscheidende daran ist: Man justiert die Länge dieses Weges und die Position der optischen Elemente so, dass der zurückgeleitete Lichtstrahl und dessen Mehrfachreflexionen, die zwischen den Spiegeln hin und her laufen, den direkt am ersten Spiegel reflektierten Lichtstrahl exakt auslöscht“, erklären Yevgeny Slobodkin und Gil Weinberg, die beiden Doktoratsstudenten, die das Experiment in Jerusalem aufgebaut haben.

Die beiden Teilstrahlen überlagern sich so, dass sich das Licht gewissermaßen selbst blockiert: Obwohl der teildurchlässige Spiegel alleine eigentlich einen Großteil des Lichts reflektieren würde, wird durch den anderen Strahl genau diese Reflexion unmöglich gemacht. Der zunächst teildurchlässige Spiegel wird für den einfallenden Laserstrahl vollständig durchlässig. So entsteht eine Einbahnstraße für das Licht: Der Lichtstrahl kann zwar in das System eindringen, kann dann aber wegen der Überlagerung des reflektierten und des durchs System im Kreis geführten Anteils nicht mehr entkommen. So bleibt dem Licht nichts anderes übrig, als absorbiert zu werden – der gesamte Laserstrahl wird von einer dünnen Schicht verschluckt, die sonst einen Großteil des Strahls durchlassen würde.

Ein robustes Phänomen

„Das System muss genau auf die Wellenlänge abgestimmt werden, die man absorbieren möchte“, sagt Stefan Rotter. „Aber abgesehen davon gibt es keine Vorgaben. Der Laserstrahl muss keine bestimmte Form haben, er kann an manchen Stellen intensiver sein als an anderen – eine fast perfekte Absorption wird immer erreicht.“

Nicht einmal Luftturbulenzen und Temperaturschwankungen können dem Mechanismus etwas anhaben, wie man bei den Experimenten zeigen konnte, die an der Hebräischen Universität Jerusalem durchgeführt wurden. Das beweist, dass es sich um einen robusten Effekt handelt, der eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten verspricht – so könnte der vorgestellte Mechanismus gut dafür geeignet sein, selbst Lichtsignale, die bei der Übertragung durch die Erdatmosphäre verzerrt werden, perfekt einzufangen. Auch um Lichtwellen von schwachen Lichtquellen (etwa weit entfernten Sternen) optimal in einen Detektor einzuspeisen, könnte der neue Ansatz von sehr praktischem Nutzen sein.

Originalpublikation:

Massively degenerate coherent perfect absorber for arbitrary wavefronts, Science 377, 6609 (2022). DOI: 10.1126/science.abq8103:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq8103

Rückfragehinweis:

Prof. Stefan Rotter

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

stefan.rotter@tuwien.ac.at

Wellen im Labyrinth ohne Wiederkehr

Vom Mobilfunk bis zur trüben Glasscheibe: Oft stören lästige Reflexionen die ungehinderte Ausbreitung von Wellen. Eine verblüffende Lösung des Problems präsentieren TU Wien und Universität Rennes im Journal „Nature“.

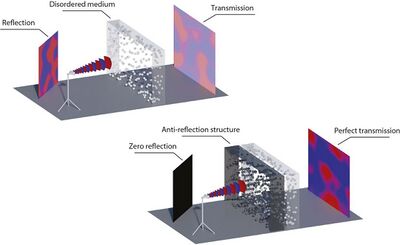

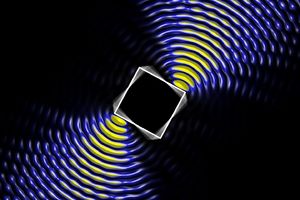

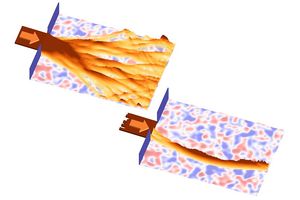

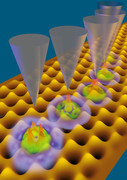

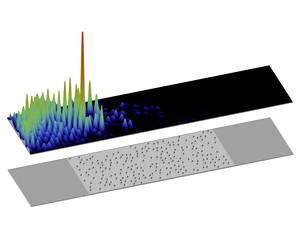

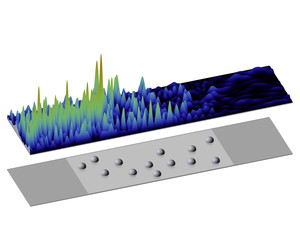

Skizze der Idee: Ein ungeordnetes Medium (a) wird zu einem perfekt übertragenden Medium durch das Hinzufügen einer maßgeschneiderten Antireflex-Schicht (b).

Ein schlechtes WLAN-Signal, das Rauschen im Radio oder schlechte Sicht im Nebel – all diese Ärgernisse haben damit zu tun, dass Wellen wie sichtbares Licht oder Mikrowellen-Signale von zahlreichen ungeordneten Hindernissen abgelenkt und reflektiert werden. Die TU Wien und die Universität Rennes (Frankreich) haben nun gemeinsam eine erstaunliche Methode entwickelt, mit der man Wellenreflexionen zur Gänze eliminieren kann:

Die Methode erlaubt die Berechnung einer maßgeschneiderten Antireflex-Struktur. Man kann damit etwa berechnen, wie man einer Wand, die für ein WLAN-Signal nur teilweise durchlässig ist, eine zusätzliche Schicht hinzufügen muss, damit das gesamte WLAN-Signal reflexionsfrei durch die Wand geschleust wird.

Bisher war nicht einmal auf theoretischer Ebene klar, dass so etwas überhaupt möglich ist – nun konnte das Forschungsteam eine konkrete Berechnungsmethode dafür präsentieren und diese auch im Experiment erfolgreich testen: Mikrowellen wurden durch ein komplexes, ungeordnetes Labyrinth von Hindernissen geschickt, dann wurde die genau dafür passende Antireflex-Struktur berechnet und im Experiment vor die Hindernisse gestellt – tatsächlich konnte die Reflexion fast vollständig zum Verschwinden gebracht werden: keine der Wellen kehrte zu der Seite zurück, von der aus sie eingestrahlt wurden.

Eine Antireflex-Schicht für fast alles

„Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie die Antireflex-Beschichtung auf einer Brille“, sagt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Man fügt dem Brillenglas eine zusätzliche Schicht hinzu, die dann dazu führt, dass Lichtwellen besser zum Auge gelangen als vorher. Die Reflexion wird reduziert.“

Beim Brillenglas ist das noch relativ einfach. Viel schwieriger ist es, wenn es sich um ein ungeordnetes Medium handelt, in dem eine Welle immer wieder gestreut und abgelenkt wird, bis sie auf komplizierten Wegen aus diesem Labyrinth wieder hinausfindet. Eine trübe Glasscheibe oder ein Stück Zucker fällt in diese Kategorie – oder eben auch eine Stahlbetonwand, die von Funksignalen durchdrungen wird. Die Wellen werden an vielen Punkten gestreut, sodass nur ein Teil davon hindurchgelangt, der Rest wird reflektiert oder in der Wand absorbiert.

Doch wie sich nun herausstellt, kann man auch bei komplexer Wellenstreuung eine „Zusatzschicht“ finden, die jede Reflexion verhindert. „Man muss zunächst einfach bestimmte Wellen durch das Medium schicken und genau vermessen, auf welche Weise diese Wellen von dem Material reflektiert werden“, erklärt Michael Horodynski (TU Wien), der Erstautor der aktuellen Publikation. „Wir konnten zeigen, dass man mit dieser Information für beliebige Medien, die Wellen auf komplexe Weise streuen, ein entsprechendes Ausgleichs-Medium berechnen kann, sodass die Kombination aus beiden Medien die Welle vollständig durchlässt. Der Schlüssel dazu ist eine mathematische Methode, mit der sich die exakte Form dieser Antireflex-Schicht berechnen lässt.“

Experiment mit Mikrowellen

In der in Rennes durchgeführten experimentellen Umsetzung dieser neuen Methode wurden Mikrowellen zunächst durch einen metallischen Wellenleiter geschickt, in dem die Wellen an Dutzenden, völlig zufällig und ungeordnet platzierten kleinen Objekten aus Metall und Teflon gestreut werden. Nur ungefähr die Hälfte der Mikrowellenstrahlung gelangt auf die andere Seite, der Rest wird reflektiert.

Nachdem man auf diese Weise das Streuverhalten dieses Systems genau vermessen hatte, konnte man mit der neuentwickelten Methode ausrechnen, welche zusätzlichen Streupunkte eine perfekte „Anti-Reflex-Schicht“ für genau dieses zufällige System bilden würden.

Und tatsächlich: Wenn man dann Wellen zuerst durch die Antireflex-Region mit den mathematisch optimierten zusätzlichen Streupunkten schickt und die Wellen dann von dort aus durch die Region mit den zufällig angeordneten Streuern wandern, dann gelangen sie am Ende zu hundert Prozent auf die andere Seite – keine Welle kehrt zum Ausgangspunkt zurück und die Reflexion ist vernachlässigbar; und zwar für jede beliebige Wellenform, die auf die Antireflex-Struktur trifft.

Vom WLAN bis zum Mikroskop

Die Tatsache, dass man Wellenstreuung durch zusätzliche Streuung ausgleichen kann, und dass man sogar einen Algorithmus angeben kann, um diese nötige Ausgleichs-Streuung zu berechnen, eröffnet Möglichkeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen: Nicht nur für ein besseres WLAN, sondern auch für bildgebende Verfahren, etwa in der Biophysik, könnte die Technik nützlich sein. Auch bei 6G, der nächsten Generation des Mobilfunks nach 5G, wird Wellendynamik und Wellenstreuung ebenfalls eine große Rolle spielen: Man könnte die Intensität von Mobilfunk-Signalen reduzieren, wenn man es schafft, sie möglichst reflexionsarm auf passenden Pfaden vom Sender zum Empfänger zu senden.

Originalpublikation:

Customized anti-reflection structure for perfect transmission through complex media, Nature (2022), DOI: 10.1038/s41586-022-04843-6

Frei verfügbare Version: arXiv:2203.05429:

https://arxiv.org/abs/2203.05429

Kontakt:

Prof. Stefan Rotter

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

stefan.rotter@tuwien.ac.at

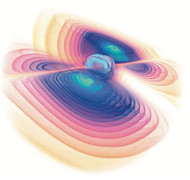

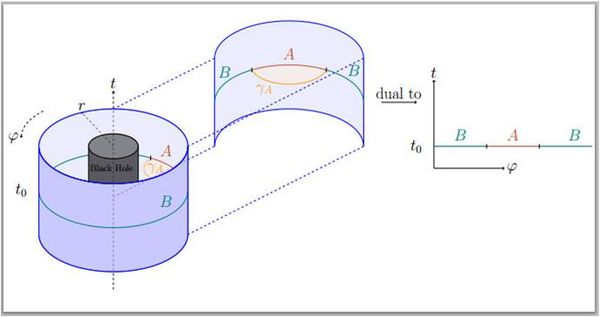

Ein Schwarzes Loch als Silbermünze

In Zusammenarbeit mit der TU Wien hat die Münze Österreich eine ganz besondere Silbermünze produziert. Zwei öffentliche Vorträge geben im Juli Einblick in die Physik Schwarzer Löcher.

© Münze Österreich AG

Die Münze: Auf der einen Seite bedruckt und ausgebuchtet, um die Raumzeitkrümmung zu visualisieren

Ein Schwarzes Loch ist ein ganz besonderer Ort. Die Gesetze der Natur stoßen dort an ihre Grenzen. Und so ist es nur logisch, dass auch eine Münze, die ein Schwarzes Loch darstellen soll, auch eine ganz besondere Münze sein muss. In Zusammenarbeit mit Daniel Grumiller vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien brachte die Münze Österreich nun eine Silbermünze mit Nennwert von 20 Euro heraus, die nicht eben, sondern in der Mitte trichterförmig gekrümmt ist – damit wird die Krümmung der Raumzeit um ein Schwarzes Loch symbolisiert. Auf der anderen Seite ist die Münze mit einem Farbaufdruck verziert.

Die Veröffentlichung der Münze fällt passenderweise in die Vorbereitungszeit für die große Stringtheorie-Konferenz „Strings 2022“, die von 18. bis 22. Juli in Wien stattfinden wird. Die Münze war ein großer Erfolg: Sie war bereits kurz nach dem Start ausverkauft. Ausgezeichnete Gelegenheiten, mehr über die faszinierende Physik Schwarzer Löcher zu erfahren, gibt es allerdings noch:

Schwarze Löcher für alle: Zwei öffentliche Vorträge

Zwei allgemeinverständliche Vorträge in englischer Sprache werden einen Einblick in die Physik Schwarzer Löcher bieten:

Public Lecture: „Black Hole Information Paradox“

Netta Engelhardt, MIT

22. Juli 2022, 19:00

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Festsaal

Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Kann Information einem Schwarzen Loch entkommen? Auf diese Fragen geben die Allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik, seit fast 50 Jahren unterschiedliche Antworten. Erstere beschreibt das Verhalten von Schwarzen Löchern, die Quantenmechanik beschreibt das Verhalten von Information. Beide Perspektiven können (noch) nicht zur Deckung gebracht werden. Die Uneinigkeit wird als „Black Hole Information Paradox“ bezeichnet.

Kolloquium: „Black Holes: the Most Paradoxical Objects in the Universe“

Andrew Strominger, Harvard University

23. Juli 2022, 19:00

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Festsaal

Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

In der vergangenen Dekade rückten Schwarze Löcher mehr ins Zentrum theoretischer Überlegungen wie auch der beobachtenden Wissenschaft. Seit Stephen Hawking weiß man, dass Schwarze Löcher präzisen, aber noch rätselhaften Gesetzen gehorchen, die sie – paradoxerweise – sowohl zu den einfachsten als auch zu den komplexesten Objekten des Universums machen. In jüngster Zeit sind mit LIGO und dem Event Horizon Telescope außergewöhnliche Beobachtungen gelungen, die jene rätselhaften Gesetze bereits ein wenig aufhellen. So ist man beispielsweise davon überzeugt, dass den Symmetrien, die in der Nähe der Schwarzen Löcher auftreten, eine besondere Bedeutung zukommt.

Ehrenprofessur für Joachim Burgdörfer

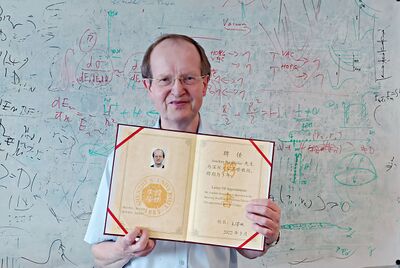

Die Shenzhen Universität in China ernannte den Physiker Prof. Joachim Burgdörfer zum Ehrenprofessor.

Joachim Burgdörfer mit der Urkunde aus Shenzhen

Prof. Joachim Burgdörfers wissenschaftliche Arbeit war immer sehr international ausgerichtet: Forschungskooperationen pflegt er mit Kolleginnen und Kollegen aus vielen Ländern der Welt – unter anderem auch mit China. Die Shenzhen Universität in der südchinesischen Provinz Guangdong ernannte ihn nun zum Ehrenprofessor.

Die Shenzhen Universität gilt als eines der führenden Inkubationszentren für Hochtechnologie in China, unter anderem ist dort HUAWEI beheimatet. Joachim Burgdörfer kollaborierte mit der Shenzhen Universität im Forschungsprojekten zur optischen Physik, Attosekundenphysik und der Wechselwirkung von Licht und Materie.

Zahlreiche Auszeichnungen

Studiert hat Burgdörfer an der Freien Universität Berlin, bald schon führte ihn seine wissenschaftliche Karriere allerdings in die USA, wo er 15 Jahre lang an der University of Tennessee und am Oak Ridge National Laboratory forschte - darüber hinaus hatte er Visiting Positions in Utrecht (Niederlande), dem Harvard Smithsonian Center for Astrophysics und der Universität Tokio inne. 1997 kehrte er nach Europa zurück, um eine Professur an der TU Wien anzutreten.

Joachim Burgdörfer erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine wissenschaftlichen Leistungen: So ist er unter anderem Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und Fellow der American Physical Society, in Japan wurde er mit dem RIKEN Eminent Scientist Award ausgezeichnet.

Wie man die Raumzeit am besten krümmt

Hat man die Relativitätstheorie bisher unnötig kompliziert formuliert? Neue Berechnungen der TU Wien und der Universität Wien unterstreichen die Bedeutung einer Idee von Roger Penrose.

Herbert Balasin

Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie hält noch immer große Rätsel bereit – das liegt nicht zuletzt daran, dass sie mathematisch sehr kompliziert ist. Sogar Einstein selbst brauchte Jahre, um die Mathematik zu verstehen, mit der man gekrümmten Raum und verbogene Zeit beschreiben kann.

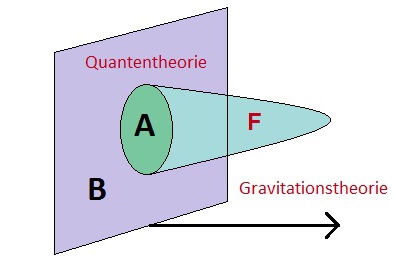

Einsteins Herangehensweise war aber nicht die einzige und auch nicht die eleganteste Möglichkeit, die Geometrie der Raumzeit zu beschreiben. Roger Penrose, der für seine Arbeiten über Schwarze Löcher 2020 mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet wurde, schlug einen originellen alternativen Zugang vor: Anstatt einen gekrümmten vierdimensionalen Raum zu verwenden, geht Penrose von zweidimensionalen Vektorräumen aus – allerdings sind dort dafür komplexe Zahlen erlaubt.

Herbert Balasin vom Institut für theoretische Physik der TU Wien und Peter Aichelburg, Gravitationsphysiker an der Universität Wien nahmen diesen Ansatz von Roger Penrose nun genauer unter die Lupe und konnten zeigen: Auch bestimmte Arten von Gravitationswellen lassen sich in diesem Formalismus korrekt darstellen.

Abstände in Raum und Zeit

Wenn wir im Alltag Abstände berechnen, verwenden wir dafür den Satz des Pythagoras: Man summiert die Abstandsquadrate in jeder räumlichen Richtung und bekommt das Quadrat des Gesamtabstands. In der Relativitätstheorie kommt zu den drei Raumdimensionen als vierte Dimension die Zeit hinzu – nun kann man auf ganz ähnliche Weise einen Raumzeit-Abstand zwischen zwei Ereignissen ausrechnen. Allerdings ändert sich dabei ein Vorzeichen: Das Abstandsquadrat ist das Quadrat des zeitlichen Abstands minus dem Quadrat des räumlichen Abstands – nicht mit Pluszeichen dazwischen, wie beim gewöhnlichen Satz des Pythagoras.

„Das bedeutet, dass der Abstand positiv oder negativ werden kann. Man bekommt drei verschiedene Arten von Abständen“, erklärt Herbert Balasin. Wenn der zeitliche Abstand größer ist als der räumliche Abstand, ist der Gesamtabstand größer als null – man spricht von einem „zeitartigen Intervall“. Im umgekehrten Fall hat man es mit einem „raumartigen Intervall“ zu tun. Und das Licht selbst ist genau an der Grenze dazwischen – es legt pro Sekunde immer genau die Distanz von einer Lichtsekunde zurück. Der raumzeitliche Abstand zwischen zwei lichtartig verbundenen Ereignissen – etwa die Entstehung eines Photons in der Sonne und seine Absorption acht Minuten später auf der Erde – beträgt immer genau null.

Kein Abstand ohne Metrik

„Um herauszufinden, in welche dieser drei Kategorien ein bestimmter Vektor in der Raumzeit gehört, muss man normalerweise allerdings die Metrik kennen“, sagt Herbert Balasin. Die Metrik (oder „metrischer Tensor“) ist ein mathematisches Objekt, das in Einsteins Relativitätstheorie eine zentrale Rolle spielt. Sie legt an jedem Punkt die Beziehung zwischen räumlichen und zeitlichen Abständen fest und beschreibt damit die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit, die etwa durch schwere Massen hervorgerufen wird. „Ohne diese Metrik kann man keine Abstände ausrechnen – sie sagt uns erst, was der Abstandsbegriff überhaupt bedeutet“, sagt Herbert Balasin.

Deswegen klang es für Relativitätstheorie-Profis zunächst überraschend, dass Roger Penrose zeigte: Man kann auch völlig ohne Verweis auf eine Metrik Nullvektoren konstruieren – also die Ausbreitung des Lichts durch Raum und Zeit beschreiben. Der Schlüssel dazu war, dass Penrose statt vierdimensionaler Vektoren in Raum und Zeit zweidimensionale Spinoren verwendet – mathematische Objekte, die etwas anderen Regeln gehorchen. Sie lassen sich außerdem nicht bloß in reellen Zahlen aufschreiben, wie die Koordinaten eines Vektors in Raum und Zeit, sondern in komplexen Zahlen. Unserer physikalischen Intuition mag es schwerfallen, statt über vierdimensionale Raumzeiten über zweidimensionale komplexe Räume nachzudenken, aber mathematisch wird die Sache dadurch klarer. „Die Idee von Roger Penrose ist eine bahnbrechende neue Einsicht, die uns auch viel besser als bisher zeigt, wie eng unterschiedliche Theorien miteinander zusammenhängen – etwa die Relativitätstheorie und die Elektrodynamik“, erklärt Herbert Balasin. „Plötzlich kann man unterschiedliche Theorien auf mathematisch ganz ähnliche Weise darstellen.“

Gravitationswellen im Spinor-Raum

Ob es sich dabei allerdings bloß um mathematische Eleganz handelt, oder um ein praktikables Werkzeug, muss sich zeigen, wenn man die Theorie für konkrete Berechnungen einsetzt. Genau das probierten Herbert Balasin und Peter Aichelburg nun aus, und zwar anlässlich des neunzigsten Geburtstags von Roger Penrose. Sie konnten zeigen, dass man mit dem alternativen Zugang von Penrose ganz ohne Metrik bestimmte Sorten von Gravitationswellen beschreiben kann – die sogenannten „ebenfrontigen Gravitationswellen“.

„Das heißt natürlich nicht, dass die Art, wie man die allgemeine Relativitätstheorie bisher betrachtet hat, falsch war“, sagt Herbert Balasin. Aber wenn sich diese neue Darstellung in komplexen zweidimensionalen Räumen bewährt, kann das weitreichende Konsequenzen haben. Die Betrachtungsweise ermöglicht einfachere, klarere Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Theorien – vielleicht rückt damit sogar das große Ziel näher, Relativitätstheorie und Quantentheorie endgültig zu vereinen.

Die Forschungsarbeit über Gravitationswellen in Penroses Spinor-Formalismus wurde nun als „Featured Article“ im Fachjournal AVS Quantum Science publiziert. Auch in der Lehre an der TU Wien fließen die neuen Betrachtungsweisen bereits ein – etwa in Balasins Vorlesung „Geometrie und Gravitation II“.

Originalpublikation:

P.C. Aichelburg and H. Balasin: Curvature without metric: the Penrose construction for half-flat pp-waves, AVS Quantum Sci. 4, 020801 (2022):

https://avs.scitation.org/doi/full/10.1116/5.0074308

Rückfragehinweis:

Dr. Herbert Balasin

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

herbert.balasin@tuwien.ac.at

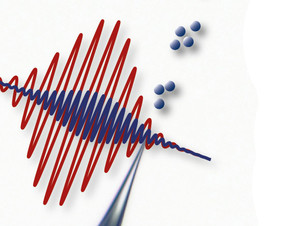

Die Höchstgeschwindigkeit der Quanten

Halbleiterelektronik wird immer schneller – aber irgendwann erlaubt die Physik keine Steigerung mehr. Die kürzest mögliche Zeitskala optoelektronischer Phänomene wurde nun untersucht.

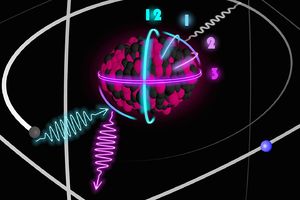

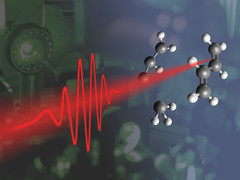

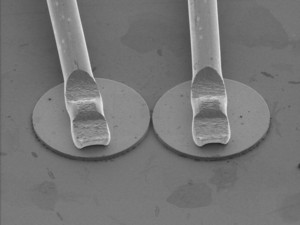

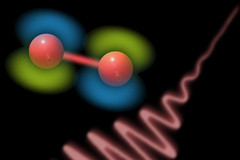

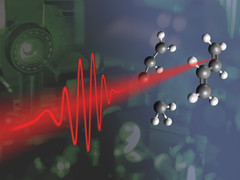

Ein ultrakurzer Laserpuls sorgt dafür, dass sich geladene Teilchen frei bewegen können, ein zweiter (rot) sorgt für das elektrische Feld, das die Ladungsträger in die gewünschte Richtung bewegt.

Wie schnell kann Elektronik werden? Wenn Computerchips mit immer kürzeren Signalen und immer kleineren Zeitabständen arbeiten, stößt man irgendwann auf physikalische Grenzen: Die quantenmechanischen Prozesse, die in einem Halbleitermaterial die Entstehung von elektrischem Strom ermöglichen, brauchen ihre Zeit. Schneller ist Signalentstehung und Signalübertragung einfach nicht möglich.

Diese Grenzen konnten TU Wien, TU Graz und das Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching nun gemeinsam ausloten: Spätestens bei etwa einem Petahertz (eine Million Gigahertz) kann die Geschwindigkeit nicht weiter gesteigert werden, selbst wenn man das Material auf optimale Weise mit Laserpulsen anregt. Dieses Resultat wurde nun im Fachjournal „Nature Communications“ veröffentlicht.

Vom Feld zum Strom

Elektrischer Strom und Licht (also elektromagnetische Felder) gehören untrennbar zusammen. Das ist auch in der Mikroelektronik so: In Mikrochips wird Strom mit Hilfe elektromagnetischer Felder kontrolliert. So kann man etwa ein elektrisches Feld an einen Transistor anlegen, und je nachdem, ob das Feld eingeschaltet ist oder nicht, lässt der Transistor Strom fließen oder blockiert ihn. So wird ein elektromagnetisches Feld in ein Stromsignal umgewandelt.

Wenn man die Grenzen dieser Umwandlung von elektromagnetischen Feldern zu Stromsignalen ausloten möchte, dann verwendet man statt Transistoren vorzugsweise Laserpulse – die schnellsten, präzisesten elektromagnetischen Felder, die es gibt.

„Man untersucht ein Material, das zunächst keinen elektrischen Strom leitet“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Es wird mit einem ultrakurzen Laserpuls mit einer Wellenlänge im extremen UV-Bereich beschossen. Dieser Laserpuls bringt die Elektronen in einen energiereicheren Zustand, sodass sie sich plötzlich frei bewegen können. So wird das Material durch den Laserpuls kurzfristig zum elektrischen Leiter.“ Sobald sich im Material frei bewegliche Ladungsträger befinden, können sie von einem zweiten, etwas längeren Laserpuls in eine bestimmte Richtung bewegt werden. So entsteht ein elektrischer Strom, der dann mit Elektroden auf beiden Seiten des Materials detektiert werden kann.

Diese Vorgänge laufen extrem schnell ab – auf einer Zeitskala von Atto- oder Femtosekunden. „Lange Zeit hat man solche Prozesse als instantan betrachtet“, sagt Prof. Christoph Lemell (TU Wien). „Heute allerdings haben wir die technologischen Möglichkeiten, den zeitlichen Ablauf dieser ultraschnellen Vorgänge im Detail zu studieren.“ Die entscheidende Frage ist: Wie schnell reagiert das Material auf den Laser? Wie lange dauert die Signalentstehung und wie lange muss man warten, bis das Material dem nächsten Signal ausgesetzt werden kann? Die Experimente dazu wurden in Garching und Graz durchgeführt, die theoretische Arbeit sowie aufwändige Computersimulationen entstanden an der TU Wien.

Zeit oder Energie – aber nicht beides

Man stößt bei diesem Experiment auf ein klassisches Unschärfe-Dilemma, wie es in der Quantenphysik oft vorkommt: Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, braucht man extrem kurze UV-Laserpulse, damit sehr rasch freie Ladungsträger entstehen. Extrem kurze Pulse bedeuten aber, dass man den Elektronen nicht eine ganz bestimmte präzise definierte Energie überträgt, sondern die Elektronen ganz unterschiedliche Energien aufnehmen können. „Man kann zwar genau sagen, zu welchem Zeitpunkt die freien Ladungsträger entstehen, aber nicht in welchem Energiezustand sie sich danach befinden“, sagt Christoph Lemell. „Festkörper haben unterschiedliche erlaubte Energie-Bänder, und mit kurzen Laserpulsen werden viele von ihnen zwangsläufig gleichzeitig von freien Ladungsträgern bevölkert.“

Je nachdem, wie viel Energie sie tragen, reagieren die Elektronen ganz unterschiedlich auf das elektrische Feld. Wenn ihre exakte Energie unbekannt ist, kann man sie daher nicht mehr präzise steuern, und das Stromsignal, das am Ende entsteht, wird verfälscht – besonders bei hohen Laser-Intensitäten.

„Daraus ergibt sich, dass bei etwa einem Petahertz eine Obergrenze für kontrollierte optoelektronische Prozesse liegt“, sagt Joachim Burgdörfer. Das heißt freilich nicht, dass man Computerchips mit einer Taktfrequenz von knapp unter einem Petahertz herstellen kann – realistische technische Obergrenzen liegen wohl noch deutlich darunter. Klar ist: Gewisse Grenzen lassen sich nicht überlisten, aber mit ausgeklügelten Methoden kann es gelingen, diese Grenzen auszuloten und genau zu verstehen.

Originalpublikation

M. Ossiander et al., The speed limit of optoelectronics, Nature Communications (2021). DOI: 10.1038/s41467-022-29252-1: https://www.nature.com/articles/s41467-022-29252-1

Rückfragehinweis

Prof. Christoph Lemell

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

christoph.lemell@tuwien.ac.at

Prof. Joachim Burgdörfer

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

joachim.burgdoerfer@tuwien.ac.at

Donuts und Laserstrahlen

In der Materialforschung erzielt man große Erfolge, indem man Erkenntnisse aus der Topologie nutzt. Ähnliche Werkzeuge lassen sich nun auch auf Laser anwenden.

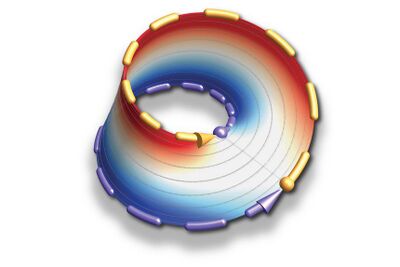

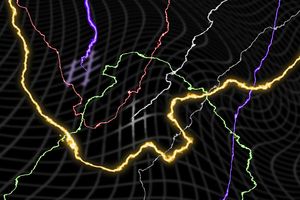

Arbeitsweise des Lasers: Das Licht kann in den beiden dicht beieinanderliegenden Licht-Bahnen (rote und blaue Bahn) hin- und herlaufen und wird an den Enden teilweise reflektiert. Der linken Bahn wird von außen Energie zugeführt. Als Resultat der nicht-trivialen topologischen Struktur, die das Laserlicht durchläuft, entstehen an den beiden Enden des Lasers genau gegenteilige Interferenzmuster.

Ein Möbius-Band als topologisch nicht-triviale Schleife: Folgen die möglichen Energien des Laserlichtes dieser Schleife, kehren diese nach einer Runde nicht zu ihren Ausgangswerten zurück.

Ein Donut ist keine Semmel. Aus mathematischer Sicht sind das zwei grundverschiedene Objekte: Der Donut hat ein Loch, die Semmel nicht. Einen Kreis, der im Donut rund um das Loch in seiner Mitte herumführt, kann man nicht zu einem Punkt zusammenziehen. Einen beliebigen Kreis innerhalb der Semmel hingegen schon.

Die mathematische Disziplin, die sich mit solchen Kategorisierungen von Flächen und Körpern befasst, ist die Topologie. Sie hat in den letzten Jahren auch in der Physik eine wachsende Rolle gespielt: 2016 wurde der Nobelpreis für die Anwendung topologischer Konzepte auf die Festkörperphysik vergeben. Nun zeigt sich: Topologie kann auch für die Erzeugung von Laserlicht eine entscheidende Rolle spielen. Durch eine Kooperation der TU Wien mit Forschungsteams aus den USA wurde ein spezieller Laser entwickelt, der Lichtstrahlen mit charakteristischen topologischen Eigenschaften emittiert. Publiziert wurde dieser Erfolg nun im Fachjournal „Science“.

Stabil gegen Störungen

Topologische Eigenschaften sind unter anderem deshalb so interessant, weil sie relativ stabil gegenüber Störungen sind: Lassen sich gewisse physikalische Eigenschaften nur von der Tatsache ableiten, dass ein Donut eben genau ein Loch besitzt, dann spielen Details wie der äußere Umfang plötzlich keine Rolle mehr. Auch ein etwas gequetschter Donut sieht nun einmal nicht aus wie eine Semmel.

In der Physik geht es freilich nicht nur um die geometrische Form eines Objekts, sondern um seine inneren Eigenschaften – auch dabei kann man, wenn auch auf etwas abstraktere Weise, auf topologisch interessante Phänomene stoßen: „Die erlaubten Energiewerte eines Systems können zumeist nur auf ganz bestimmten Flächen liegen. Die topologische Struktur dieser Flächen bestimmt dann mitunter die Eigenschaften des ganzen Objektes“, erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Das sind keine Flächen im dreidimensionalen Raum, wie wir ihn kennen, sondern im Raum der Energiewerte – aber das Prinzip bleibt dasselbe“, erklärt Alexander Schumer, der Erstautor der soeben publizierten Studie. Auch diese Flächen in abstrakten, mathematisch definierten Parameterräumen werden durch kleine Störungen bloß verformt, bewahren aber ihre topologischen Eigenschaften.

Theorie und Experiment in Zusammenarbeit

Alexander Schumer und Stefan Rotter forschen in Wien schon seit längerer Zeit mit Hilfe von Computersimulationen an den topologischen Eigenschaften von Lichtwellen. Wie man die daraus gewonnenen Erkenntnisse in der Laserphysik einsetzen kann, war Gegenstand von Alexander Schumers Doktorarbeit. Über ein von der EU gefördertes Projekt verbrachte er mehrere Monate in Kalifornien und Florida, wo die Forschungsergebnisse gemeinsam mit den dortigen Forschungsgruppen auch im Experiment umgesetzt wurden.

Der nun realisierte Laser besteht aus zwei dicht beieinanderliegenden Licht-Bahnen. Entlang dieser Bahnen kann sich das Licht ausbreiten, an ihren Enden wird es reflektiert. Während des Hin- und Herlaufens kann das Licht von einer Licht-Bahn auf die andere wechseln, es kann durch Energiezufuhr von außen verstärkt oder auch abgeschwächt werden.

„So gelang es, einen Laser zu bauen, dessen Energien einer topologisch nicht trivialen Schleife folgen“, sagt Alexander Schumer. Im gewöhnlichen dreidimensionalen Raum betrachtet geht das Licht einfach vor und zurück. Stellt man hingegen den Weg, den das Licht im Laser zurücklegt, im Raum der möglichen Energiewerte dar, dann zeigt sich: Die Energie beschreibt eine Schleife rund um einen sogenannten „Ausnahmepunkt“ – dieser Punkt erfüllt sozusagen die Funktion des Donutlochs, aber im Energieraum.

„Diese topologische Schleife im Energieraum mag abstrakt und belanglos wirken, hat jedoch für das Licht im Laser eine entscheidende Auswirkung: die Energie des Lichts kehrt bei der Umrundung des Ausnahmepunkts nicht zu ihrem Ausgangspunkt zurück, sondern zu einem anderen Punkt – ähnlich wie eine Bahn auf einem Möbius-Band“, erklärt Alexander Schumer.

Wenn man nun beide Seiten des Lasers leuchten lässt, werden genau diese beiden unterschiedlichen Endpunkte der Bahn um den Ausnahmepunkt sichtbar: die zwei Lichtstrahlen, die vom Laser in die entgegengesetzte Richtung emittiert werden, weisen den charakteristischen Unterschied auf, dass sie sich auf einer Seite im Zentrum verstärken, auf der anderen Seite hingegen auslöschen. „Das ist eine direkte Konsequenz der topologischen Eigenschaften“, betont Alexander Schumer.

„Damit haben wir gezeigt, wie man diese topologischen Konzepte auch in der Laserphysik zugänglich machen kann, ohne auf photonische Gitter oder Kristallstrukturen zurückgreifen zu müssen“, sagt Stefan Rotter. „Das könnte, ähnlich wie in der Festkörperphysik, zu wichtigen neuen Anwendungsmöglichkeiten führen. Man könnte damit möglicherweise besonders robuste, starke Laser bauen, in denen man über einen langen Pfad hinweg das Licht verstärken kann.“

Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit den Forschungsgruppen von Prof. Mercedeh Khajavikhan (University of Southern California; Ming Hsieh Department of Electrical Engineering; Los Angeles), Prof. Patrick LiKamWa und Prof. Demetrios Christodoulides (beide: University of Central Florida; College of Optics and Photonics; Orlando) durchgeführt.

Originalpublikation:

A. Schumer et al., Topological Modes in a Laser Cavity via Exceptional State Transfer, Science (2021), DOI: 10.1126/science.abl6571:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl6571

Kontakt:

Prof. Stefan Rotter

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

stefan.rotter@tuwien.ac.at

Dipl.-Ing. Alexander Schumer

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

alexander.schumer@tuwien.ac.at

Benedikt Hartl - sub auspiciis Promotionen am 26. Jänner 2022 an der TU Wien

Sieben Absolventen der TU Wien wurden am 26. Jänner 2022 im Rahmen der Sub auspiciis Promotionen für ihre herausragenden Leistungen in Schule und Studium geehrt. Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen verlieh ihnen den Ehrenring der Republik Österreich.

© Thomas Blazina_TU Wien

Promovenden von links: oben: Alexander Aschauer, Benedikt Hartl, Lukas Daniel Klausner, unten: Michael Neunteufel, Paul Szabo, Thomas Hausberger und Emanuel Sallinger

© Thomas Blazina_TU Wien

Promovenden von links: Benedikt Hartl, Michael Neunteufel, Thomas Hausberger, Lukas Daniel Klausner, Alexander Aschauer, Paul Szabo und Emanuel Sallinger; letzte Reihe hinten von links: Rektorin Sabine Seidler, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, VR Kurt Matyas

Für Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen gab es noch einen zweiten Grund zum Feiern: sein fünfjähriges Amtsjubiläum. Die TU Wien gratuliert herzlich und freut sich, dass Herr Van der Bellen an diesem besonderen Tag an der TU Wien war.

Vier Fragen an DI Benedikt Hartl

Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die Sub auspiciis Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das genau ist?

Mit meinem direkten Umfeld stehe ich ja regelmäßig in Kontakt und gerade gegen Ende meines Studiums wurde die Möglichkeit einer Sub auspiciis Promotion öfter zum Thema. Für viele kam mein Erfolg wenig überraschend, obwohl das für mich dann doch einen gewissen selbstauferlegten Druck darstellte. Schade war nur, dass meine Defense während eines Lockdowns stattfand und ich danach mit niemandem anstoßen konnte.

Wo liegt Ihre Leidenschaft/Ihr Interesse, und zwar außerhalb Ihres Fachgebiets?

Ich habe von Sport, Musik und Literatur bis hin zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen recht viele Interessen. Womit ich meine Freizeit verbringe, ist also sehr unterschiedlich. Derzeit freue ich mich aber, dass ich nach einer hartnäckigen Knieverletzung wieder längere Strecken laufen kann. Wo ich darüber nachdenke, liegt meine Leidenschaft – im wahrsten Sinne des Wortes – aber wohl darin, dass ich mir ständig neue Herausforderungen suche und mir zum Ziel setze, diese so gut wie möglich zu meistern. Sei das eine respektable Halbmarathon-Zeit zu laufen, ein neues Musikstück oder Instrument zu lernen oder neue Konzepte der künstlichen Intelligenz am Computer auszuprobieren.

Wenn Sie sich mit einer bekannten/berühmte Persönlichkeit – bereits verstorben oder noch lebend zu einer Plauderei bei Kaffee treffen könnten: Wer wäre das und wieso?

Diese Frage kann ich nur schwer beantworten, da es so viele interessante Persönlichkeiten gibt und vor allem gegeben hat. Wenn es keine berühmte Persönlichkeit sein müsste, wäre meine Antwort einfach, denn dann würde ich gerne ein letztes Mal mit meinem Vater plaudern, vielleicht sogar bei einem Gläschen Whisky. Aber so fällt meine Wahl wohl auf Stan Lee, einem der Gründer von Marvel Comics. Denn neben seinem Humor finde ich den immer wiederkehrenden Grundgedanken in seinen Werken, nämlich, dass “eben auch ein Einzelner einen Unterschied machen kann”, wichtiger denn je.

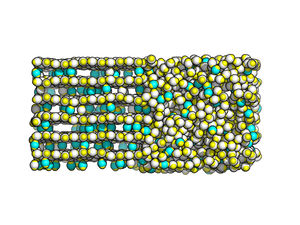

Abschließend noch ein paar Worte zu Ihrer Dissertation:

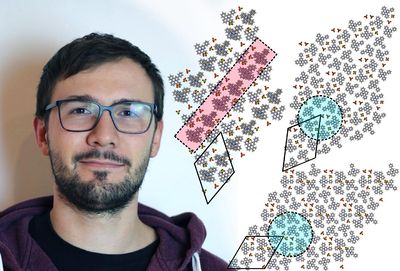

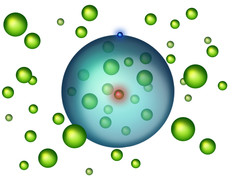

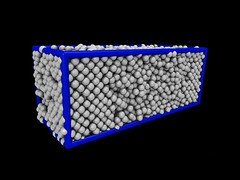

In meiner Doktorarbeit habe ich mich mit der Selbstorganisation von geladenen Teilchen oder Molekülen in der Nähe von Oberflächen beschäftigt, also mit der Formierung von geordneten, teils aperiodischen Strukturen unter geometrischen Einschränkungen. Speziell habe ich versucht, diese physikalischen Abläufe am Computer zu simulieren, um die Strukturbildung solcher Systeme vorherzusagen. Dafür kamen verschiedenste Algorithmen wie Monte-Carlo-Simulationen, evolutionäre Algorithmen, aber auch Konzepte von Machine Learning und künstlicher Intelligenz zum Einsatz.

Interessant sind solche Strukturvorhersagen deswegen, weil neben den Eigenschaften der atomaren oder molekularen Bausteine eines Materials auch deren exakte räumliche Anordnung – deren Struktur – großen Einfluss auf entsprechende Materialeigenschaften wie Leitfähigkeit, Kompressibilität und Ähnliches hat. Kennt man die Struktur eines Materials, weiß man oft sehr viel über dessen potenzielle Einsatzmöglichkeiten. Umso besser, wenn man dafür einfach einen Computer verwenden kann, als auf oft aufwendige Labormethoden angewiesen zu sein.

Wenn man es dann zusätzlich schaffen würde, die Bestandteile eines Materials so zu designen, dass sie sich selbständig in vordefinierte Strukturen anordnen, sind Anwendungen wie Nano-Schaltkreise, Nano-Maschinen oder künstliche Rezeptoren durchaus denkbar. Man könnte also quasi Materie programmieren, um ganz spezifische Aufgaben zu lösen.

Im Kuppelsaal der TU Wien wurden zum „Doktor der Technischen Wissenschaften“ promoviert:

Dipl.-Ing. Benedikt Hartl, BSc

Dissertation: „Confinement-Driven Self-Assembly of Charged Particles"

Fakultät für Physik

Dissertationsbetreuer: Ao.Univ.Prof. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerhard Kahl

Dipl.-Ing. Alexander Aschauer, BSc

Dissertation: „Optimal Scheduling in a Hot Rolling Mill for Refractory Metals"

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Dissertationsbetreuer: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kugi

Dipl.-Ing. Lukas Daniel Klausner, BSc

Dissertation: „Creatures and Cardinals“

Fakultät für Mathematik und Geoinformation

Dissertationsbetreuer: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Martin Goldstern

Dipl.-Ing. Michael Neunteufel, BSc

Dissertation: „Mixed finite element methods for nonlinear continuum mechanics and shells”

Fakultät für Mathematik und Geoinformation

Dissertationsbetreuer: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Joachim Schöberl

Dipl.-Ing. Paul Szabo, BSc

Dissertation: „On Interaction with Realistic Surfaces: Case Studies for Space Weathering and Nuclear Fusion Research”

Fakultät für Physik

Dissertationsbetreuer: Univ.Prof. Mag.rer.nat. Dipl.-Ing. Dr.techn. Friedrich Aumayr

Dipl.-Ing. Thomas Hausberger, BSc

Dissertation: „Nonlinear High-Speed Model Predictive Control with Long Prediction Horizons for Power Converter Systems”

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Dissertationsbetreuer: Associate Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Wolfgang Kemmetmüller

Mag. rer.soc.oec. Dipl.-Ing. Dr. techn. Emanuel Sallinger, BSc

Dissertation: „Information Management: dependencies in research, teaching and business”

Fakultät für Informatik

Dissertationsbetreuer: O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Georg Gottlob

Künstliche Intelligenz für die Teilchenphysik

Kann man mit machine learning den Geheimnissen des Quark-Gluon-Plasmas auf die Spur kommen? Ja – aber nur mit ausgeklügelten neuen Methoden.

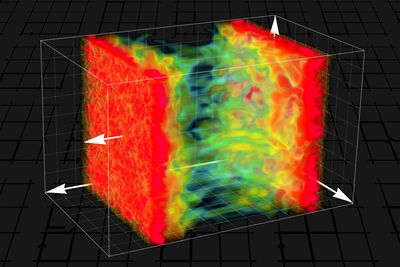

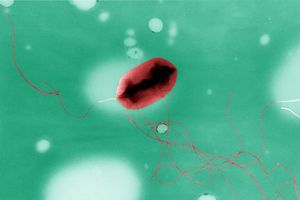

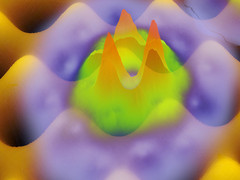

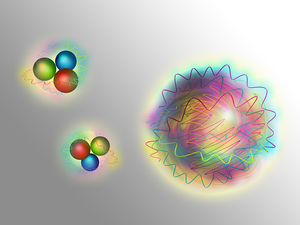

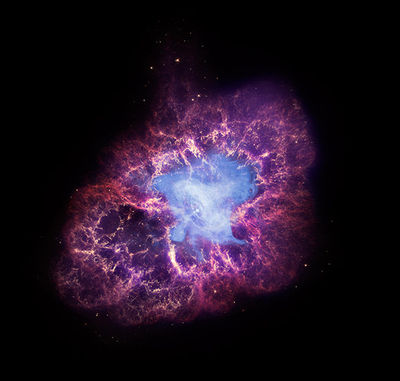

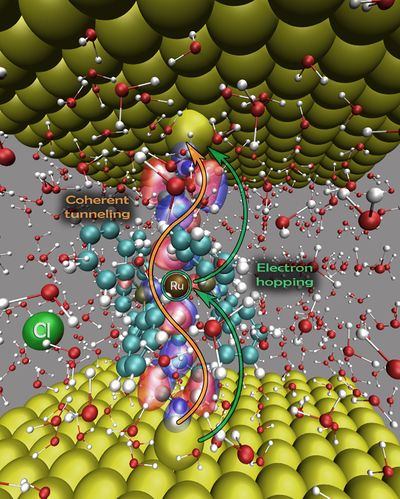

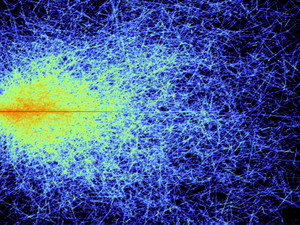

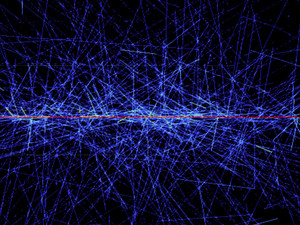

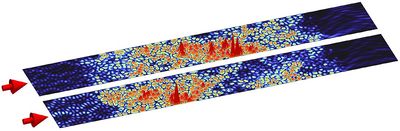

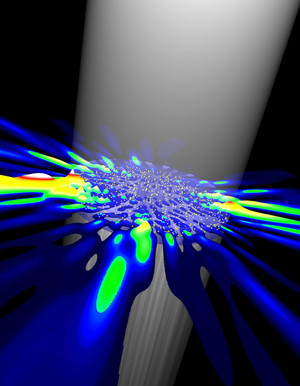

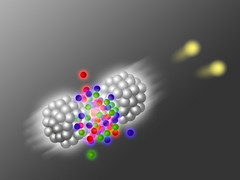

Ein Quark-Gluon-Plasma nach der Kollision zweier Atomkerne

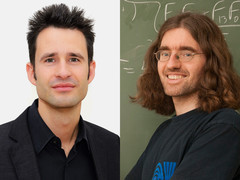

Das Team: Daniel Schuh, Andreas Ipp (oben), Matteo Favoni, David Müller (unten) (vlnr)

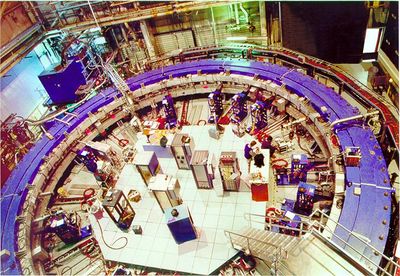

Komplizierter geht es kaum: Mit extrem hoher Energie schwirren winzige Teilchen wild umher, in dem wirren Durcheinander von Quantenteilchen kommt es zu unzähligen Interaktionen, und so ergibt sich ein Materiezustand, den man als „Quark-Gluon-Plasma“ bezeichnet. Unmittelbar nach dem Urknall war das ganze Universum in diesem Zustand, heute stellt man ihn durch hochenergetische Atomkernkollisionen her, etwa am CERN.

Wenn man solche Prozesse analysieren will, ist man auf Hochleistungscomputer angewiesen – und auf hochkomplexe Computersimulationen, deren Ergebnisse schwierig auszuwerten sind. Daher liegt die Idee nahe, künstliche Intelligenz bzw. machine learning dafür zu verwenden. Gewöhnliche machine-learning-Algorithmen sind für diese Aufgabe allerdings nicht geeignet. Die mathematischen Eigenschaften der Teilchenphysik machen eine ganz besondere Struktur von neuronalen Netzen notwendig. An der TU Wien konnte nun gezeigt werden, wie man neuronale Netze mit Erfolg für diese herausfordernden Aufgaben der Teilchenphysik nutzen kann.

Neuronale Netze

„Ein Quark-Gluon-Plasma möglichst realistisch zu simulieren nimmt extrem viel Rechenzeit in Anspruch“, sagt Dr. Andreas Ipp vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Selbst die größten Supercomputer der Welt sind damit rasch überfordert.“ Es wäre daher wünschenswert, wenn man nicht jedes Detail präzise berechnen müsste, sondern mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz gewisse Eigenschaften erkennen und vorhersagen könnte.

Man verwendet daher neuronale Netze, wie sie etwa auch für die Bilderkennung verwendet werden: Virtuelle „Zellen“ werden am Computer auf ähnliche Weise vernetzt wie Neuronen im Gehirn – und so entsteht ein Netz, das zum Beispiel erkennen kann, ob auf einem bestimmten Bild eine Katze zu sehen ist oder nicht.

Wenn man diese Technik auf das Quark-Gluon-Plasma anwendet, stößt man allerdings auf ein schwerwiegendes Problem: Die Felder, mit denen man die Teilchen und die Kräfte zwischen ihnen mathematisch beschreibt, können auf unterschiedliche Arten dargestellt werden. „Man spricht hier von Eichsymmetrien“, sagt Ipp. „Das Grundprinzip kennen wir aus dem Alltag: Wenn ich ein Messgerät anders eiche, etwa wenn ich bei meinem Thermometer statt der Celsius-Skala die Kelvin-Skala verwende, dann erhalte ich völlig andere Zahlen, auch wenn ich denselben physikalischen Zustand beschreibe. Bei Quantentheorien ist es ähnlich – nur dass dort die erlaubten Eichungen mathematisch viel komplizierter sind.“ Mathematische Objekte, die auf den ersten Blick völlig unterschiedlich aussehen, können denselben physikalischen Zustand beschreiben.

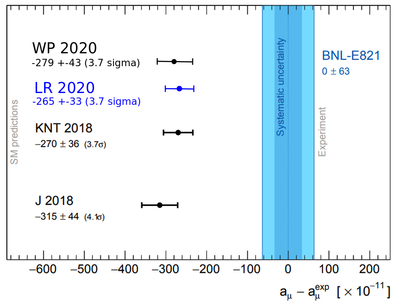

Eichsymmetrien in die Struktur des Netzes eingebaut

„Wenn man diese Eichsymmetrien nicht berücksichtigt, kann man die Ergebnisse der Computersimulationen nicht sinnvoll interpretieren“, sagt Dr. David I. Müller. „Einem neuronalen Netz beizubringen, diese Eichsymmetrien von sich aus zu erkennen, wäre extrem schwierig. Viel besser ist es, von vornherein die Struktur des neuronalen Netzes so zu gestalten, dass die Eichsymmetrie automatisch berücksichtigt wird – dass also unterschiedliche Darstellungen desselben physikalischen Zustands im neuronalen Netz auch dieselben Signale hervorrufen. Genau das ist uns jetzt gelungen: Wir haben ganz neue Netzwerk-Schichten entwickelt, die von sich aus die Eichinvarianz berücksichtigen.“ In einigen Beispielanwendungen wurde gezeigt, dass diese Netze tatsächlich viel besser lernen können, mit den Simulationsdaten des Quark-Gluon-Plasmas umzugehen.