Difference between revisions of "News"

| Line 30: | Line 30: | ||

[http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.131601/ Originalpublikation in Physical Review Letters] <br> |

[http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.131601/ Originalpublikation in Physical Review Letters] <br> |

||

[http://science.orf.at/stories/1763678/ Artikel auf science.orf.at]<br> |

[http://science.orf.at/stories/1763678/ Artikel auf science.orf.at]<br> |

||

| − | [http://www.tuwien.ac.at/dle/pr/aktuelles/downloads/2015/glueball/PhysRevLett.115.131601/ Bilderdownload] <br> |

||

| − | |||

| − | |||

Rückfragehinweis:<br> |

Rückfragehinweis:<br> |

||

Revision as of 14:14, 16 October 2015

Ein Teilchen aus reiner Kernkraft

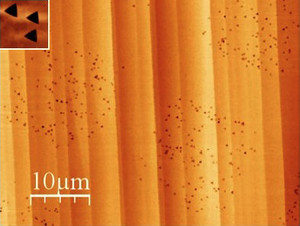

Berechnungen der TU Wien legen nahe, dass es sich bei dem Meson f0(1710) um ein ganz besonderes Teilchen handelt - um den lange gesuchten „Glueball“, ein Teilchen aus reiner Kraft.

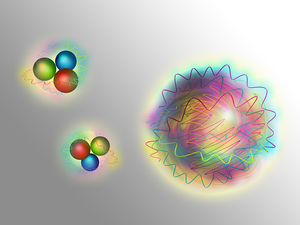

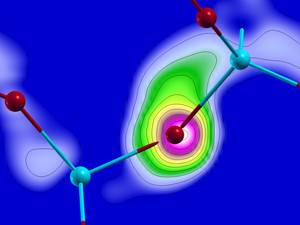

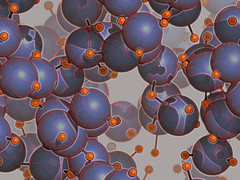

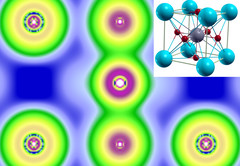

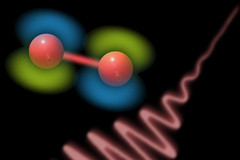

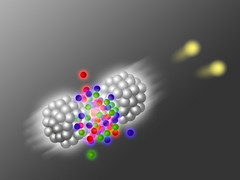

Kernteilchen (links) bestehen aus Quarks (Materieteilchen) und Gluonen (Kraftteilchen). Ein Glueball (rechts) hingegen besteht aus reinen Gluonen.

Seit Jahrzehnten sucht man nach sogenannten „Gluebällen“, nun könnten sie gefunden sein. Ein Glueball ist ein exotisches Teilchen, das ganz aus Gluonen besteht – aus den „Klebeteilchen“, von denen unsere Kernteilchen zusammengehalten werden. Weil Gluebälle extrem instabil sind, kann man sie nur indirekt über ihre Zerfallsprozesse nachweisen, über die aber wenig bekannt ist.

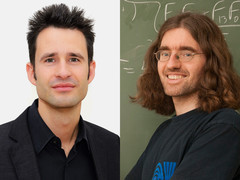

Prof. Anton Rebhan und Frederic Brünner von der TU Wien konnten nun allerdings durch einen neuen theoretischen Zugangs den Zerfall von Gluebällen berechnen. Ihre Ergebnisse passen sehr gut zu Daten, die man in Teilchenbeschleuniger-Experimenten gemessen hat. Somit deutet nun vieles darauf hin, dass es sich bei der bereits beobachteten Resonanz f0(1710) um den lange gesuchten Glueball handelt. Weitere Experimente werden in den nächsten Monaten erwartet.

Auch Kräfte sind Teilchen

Protonen und Neutronen bestehen aus noch kleineren Elementarteilchen, den Quarks. Diese Quarks werden von der starken Kernkraft zusammengehalten. „In der Elementarteilchenphysik wird jede Kraft durch ein bestimmtes Kraftteilchen vermittelt, und das Kraftteilchen der starken Kernkraft ist das sogenannte Gluon“, erklärt Prof. Anton Rebhan vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.

Man kann Gluonen als kompliziertere Version der Photonen betrachten. Die masselosen Photonen (Lichtteilchen) vermitteln die Kräfte des Elektromagnetismus, acht verschiedene Gluonen vermitteln die starken Kernkräfte. Allerdings gibt es zwischen Photonen und Gluonen einen ganz entscheidenden Unterschied: Gluonen spüren die von ihnen übertragene Kraft auch selbst, Photonen nicht. Daher gibt es keine Bindungszustände aus reinem Licht. Teilchen, die nur aus Gluonen zusammengesetzt sind, die also aus reiner Kernkraft bestehen, sind hingegen prinzipiell möglich.

Schon 1972, kurz nachdem die Theorie der Quarks und Gluonen entwickelt wurde, spekulierten die Physiker Murray Gell-Mann und Harald Fritzsch, dass es einen solchen Bindungszustand aus reinen Gluonen geben könnte (ursprünglich etwas vornehmer „Gluonium“ genannt). Bei Teilchenbeschleuniger-Experimenten fand man mehrere Teilchen, die als Kandidaten für Gluebälle gelten, doch Einigkeit darüber, ob eines der gemessenen Signale tatsächlich der gesuchte Glueball ist, gab es nie. Es könnte sich auch um gewöhnliche Bindungszustände aus Quarks und deren Antiteilchen handeln. Für einen direkten Nachweis sind Gluebälle jedenfalls zu kurzlebig. Wenn es sie gibt, muss man sie anhand ihrer Zerfallsprodukte identifizieren.

Kandidat f0(1710) zerfällt in seltsame Quarks

„Leider sind die Zerfallsmuster der Gluebälle nicht rigoros berechenbar“, sagt Anton Rebhan. Vereinfachte Modellrechnungen haben aber ergeben, dass es zwei realistische Kandidaten für Gluebälle gibt: Mesonen mit den Bezeichnungen f0(1500) und f0(1710). Ersteres wurde lange Zeit für den wahrscheinlichsten Glueball-Kandidaten gehalten. Das zweite würde mit seiner höheren Masse zwar besser zu Computersimulationen passen, doch bei seinem Zerfall entstehen bevorzugt schwere Quarks (die sogenannten „strange Quarks“), und das erschien der Mehrheit der Teilchenphysik-Community unplausibel, weil Gluonen bei ihren Wechselwirkungen normalerweise keinen Unterschied zwischen schweren und leichten Quarks machen.

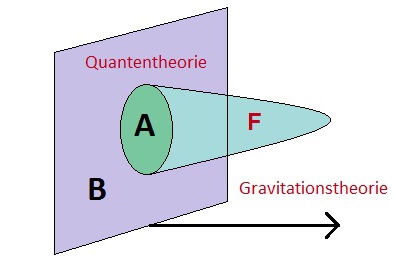

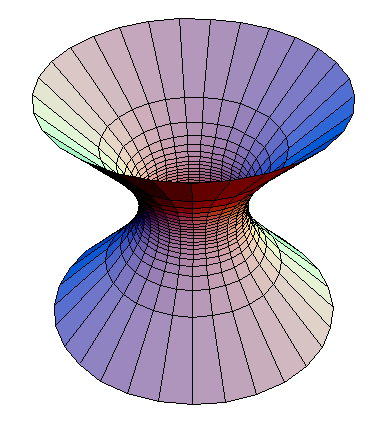

Anton Rebhan und sein Doktorand Frederic Brünner sind der Lösung dieses Rätsels nun aber mit einem neuen Zugang einen großen Schritt nähergekommen. Es gibt nämlich fundamentale Zusammenhänge zwischen Quantentheorien, die teilchenphysikalische Phänomene in unserer dreidimensionalen Welt beschreiben, und bestimmten Gravitationstheorien, die höherdimensionale Räume beschreiben. Dadurch kann man Fragen aus der Teilchenphysik mit Methoden aus der Gravitationstheorie beantworten.

„Aus unseren Rechnungen ergab sich, dass Gluebälle tatsächlich bevorzugt in schwere Quarks zerfallen können“, sagt Anton Rebhan. Das berechnete Zerfallsmuster in zwei leichtere Teilchen konnte erstaunlicherweise das Zerfallsmuster von f0(1710) mit hoher Genauigkeit reproduzieren. Gleichzeitig sind auch kompliziertere Zerfälle der Gluebälle in mehr als zwei Teilchen möglich, auch diese Zerfallsraten konnten mit dem neuen Ansatz berechnet werden.

Weitere Messdaten bald erwartet

Für diese zusätzlichen Zerfallsraten gibt es bisher noch keine Messungen, doch bereits in den nächsten Monaten könnten zwei spezielle Experimente am Large Hadron Collider des CERN (TOTEM und LHCb) sowie ein Beschleunigerexperiment in Beijing (BESIII) neue Daten dazu liefern. „Diese Tests werden die Nagelprobe für unsere Theorie sein“, glaubt Anton Rebhan. „Unsere Rechnung liefert für diese Zerfälle ganz andere Vorhersagen als konkurrierende einfachere Modelle. Sollten die Ergebnisse also mit unseren Vorhersagen zusammenpassen, wäre das ein entscheidender Erfolg für unseren Ansatz.“ Damit wären die Indizien erdrückend, dass das bereits seit längerer Zeit bekannte aber bislang noch wenig erforschte Teilchen f0(1710) der so lange gesuchte Glueball-Zustand ist. Außerdem würde es ein weiteres Mal zeigen, dass sich mit höherdimensionaler Gravitationstheorie auch teilchenphysikalische Phänomene analysieren lassen – das wäre ein neuerlicher Triumph der allgemeinen Relativitätstheorie, die heuer im November ihren 100. Geburtstag feiert.

Originalpublikation in Physical Review Letters

Artikel auf science.orf.at

Rückfragehinweis:

Prof. Anton Rebhan

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

rebhana@tph.tuwien.ac.at

Aussender:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Poster Award für Alexander Haber und seine Supraflüssigkeiten

Alexander Haber, Doktorand am Institut für Theoretische Physik der TU Wien, wurde bei der Sommerschule „Dense matter in compact stars" in Bukarest, Rumänien, http://www.nipne.ro/indico/conferenceDisplay.py?confId=236, mit dem ersten Preis für das beste Poster der Schule ausgezeichnet. Das Siegerposter „Instabilities in two-component superfluids“ http://hep.itp.tuwien.ac.at/~ahaber/haber_poster.pdf wurde in einer anonymen Wahl von Studenten und Vortragenden ausgewählt, und Alexander erhielt die Gelegenheit, sein Poster in der finalen Sitzung der Sommerschule in Form eines 25-minütigen Vortrags zu präsentieren.

Alexander Haber

Siegerposter (Download: http://hep.itp.tuwien.ac.at/~ahaber/haber_poster.pdf)

Die Sommerschule fand im Rahmen des von der EU gefördertes Netzwerks “Exploring fundamental physics with compact stars” (NewCompStar http://compstar.uni-frankfurt.de) statt, das die führenden Experten in Astrophysik, Kernphysik und Gravitationstheorie zusammenbringt um das faszinierende Gebiet der Neutronensternphysik interdisziplinär zu erforschen.

Die heißesten Supraflüssigkeiten des Universums

Das Projekt, das durch Alexander Haber mit dem Poster präsentiert wurde, ist ein Teilprojekt seiner Doktorarbeit unter der Betreuung von Andreas Schmitt und wurde in Zusammenarbeit mit Stephan Stetina von der Washington University in Seattle ausgeführt. In diesem Projekt werden spezielle Eigenschaften von zwei-komponentigen Supraflüssigkeiten untersucht. Solche supraflüssigen Systeme können im Labor erzeugt werden, z.B. in kalten Quantengasen. Vor allem aber vermutet man sie im Innern von Neutronensternen. Durch die extrem hohen Dichten, die in Neutronensternen erreicht werden (ein Kubikzentimeter Neutronensternmaterie wiegt in etwa soviel wie die gesamte Menschheit), wird erwartet, dass Neutronen und Protonen, bei ultra-hohen Dichten auch Quarks, eine Supraflüssigkeit bzw. einen Supraleiter bilden. Dies geschieht trotz der relativ hohen Temperaturen (zirka eine Milliarde Grad Celsius), im Gegensatz zu Supraflüssigkeiten im Labor, für die ultra-kalte Bedingungen nötig sind (z.B. -271 °C, d.h. 2 Grad über dem absoluten Nullpunkt, für supraflüssiges Helium). Durch die Wechselwirkung zweier Flüssigkeitskomponenten (z.B. Neutronen und Protonen, oder auch zwei verschiedene ultrakalte, atomare Gase im Labor) kann es zu interessanten Instabilitäten kommen, wenn die beiden Flüssigkeiten sich mit einer Relativgeschwindigkeit zueinander bewegen. Mit anderen Worten, man erwartet spektakuläre Effekte wie z.B. supraflüssige Turbulenz, wenn eine Flüssigkeit hinreichend schnell im Vergleich zur anderen fließt.

Diese sogenannten Zwei-Strom-Instabilitäten haben möglicherweise einen wichtigen Einfluss auf die Rotationsfrequenz von Neutronensternen. Diese zeigen von Zeit zu Zeit ein bis heute nicht vollständig verstandenes Verhalten: Während die Rotationsgeschwindigkeit den Großteil der Zeit, wie erwartet, kontinuierlich sinkt, kommt es gelegentlich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen von wenigen Jahren zu einem sprunghaften Anstieg der Winkelgeschwindigkeit, in der Fachsprache „Pulsar Glitch“ genannt. Die Ursache dafür wird einer speziellen Eigenschaft von Supraflüssigkeiten zugeschrieben: Setzt man den Behälter, in dem sich die Supraflüssigkeit befindet (in diesem Fall den Neutronenstern selbst) in Rotation, dreht sich die Supraflüssigkeit, im Gegensatz zu Wasser zum Beispiel, nicht mit. Stattdessen bilden sich Wirbel aus, in denen, wie in kleinen Tornados, der Drehimpuls gespeichert wird. Es wird angenommen, dass die plötzlichen Änderungen in der Rotationsfrequenz der Sterne durch ein kollektives Übertragen des Drehimpulses der Wirbel zurück auf den Stern zustande kommen. Wodurch diese Übertragung jedoch ausgelöst wird, ist bis dato unbekannt, wobei die untersuchte Instabilität als möglicher Kandidat gilt.

Da die Rotationsfrequenz leicht messbar ist, bilden diese Instabilitäten somit einen entscheidender Baustein für die Beobachtung von „stellaren Suprafluessigkeiten“. Das Forschungsprojekt von Alexander Haber verbindet also Fragen der fundamentalen Wechselwirkungen mit astrophysikalischen Beobachtungen und ist auch von Relevanz für Systeme kondensierter Materie im Labor.

Rückfragehinweis:

Alexander Haber

Technische Universität Wien

Institut für Theoretische Physik

E-Mail: ahaber@hep.itp.tuwien.ac.at

Neues Materialdesign ermöglicht ungestörte Lichtwellen

In Materialien, die Licht abschwächen und verstärken können, sind überraschende Arten von Lichtwellen möglich – das zeigen Berechnungen der TU Wien.

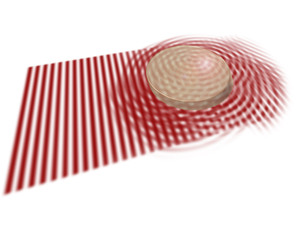

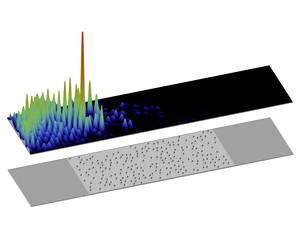

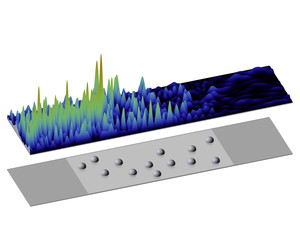

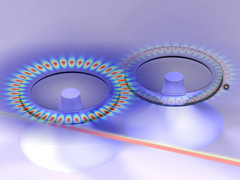

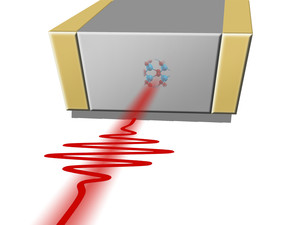

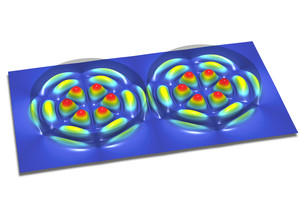

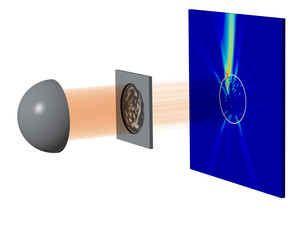

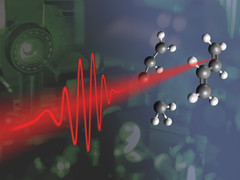

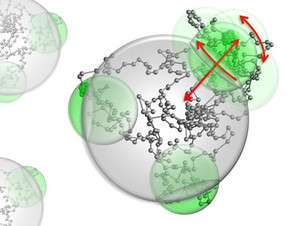

Eine Welle dringt in ein Material ein: Normalerweise kommt es zu komplizierten Wellenüberlagerungen, zu hellen und dunklen Bereichen.

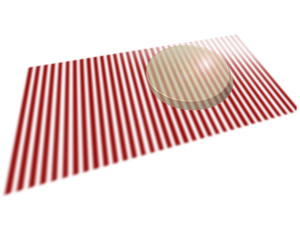

Eine Welle dringt in ein Material ein: Bei speziell designten nicht-hermitischen Materialien bleibt die Welle unbeeinflusst.

Wenn eine Lichtwelle in ein Material eindringt, ändert sie sich normalerweise drastisch. Sie wird gestreut und abgelenkt, und durch die Überlagerung von Lichtwellen kommt es zu einem Muster aus helleren und dunkleren Bereichen. In maßgeschneiderten High-Tech-Materialien, die das Licht lokal verstärken oder abschwächen können, ergeben sich nun neue Möglichkeiten solche Effekte vollständig zu unterdrücken: Wie eine theoretische Arbeit der TU Wien zeigt, ermöglichen diese neuen Materialien ganz besondere Lichtwellen, die im Inneren des Materials an jedem Ort dieselbe Intensität aufweisen - so als gäbe es keinerlei Wellenüberlagerung. Durch diese ungewöhnlichen Eigenschaften könnten sich diese neuartigen Lösungen der Wellengleichung des Lichts technisch nutzen lassen.

Hindernisse verändern die Lichtintensität

Wenn sich eine Lichtwelle gerade und eben durch den freien Raum bewegt, dann kann sie überall dieselbe Intensität haben, ihr Licht ist demnach überall gleich hell. Trifft sie allerdings auf ein Hindernis, dann wird die Welle abgelenkt, das Licht ist danach an manchen Stellen heller, an anderen Stellen dunkler als es ohne Hindernis gewesen wäre. Erst durch solche Überlagerungs- oder Interferenzeffekte können wir Objekte sehen, die selbst kein Licht ausstrahlen.

In den letzten Jahren gab es allerdings immer wieder Experimente mit neuen Materialien, die Lichtwellen auf ganz besondere Weise verändern können: Sie können das Licht lokal verstärken (ähnlich wie das in einem Laser geschieht) oder auch abschwächen (wie in einer Sonnenbrille). „Wenn solche Prozesse möglich sind, muss man die Lichtwelle mathematisch anders beschreiben, als man es in gewöhnlichen, transparenten Materialien tut“, erklärt Prof. Stefan Rotter (Institut für Theoretische Physik, TU Wien). „Wir sprechen dann von sogenannten nicht-hermitischen Medien.“

Eine neue Lösung für die Wellengleichung

Konstantinos Makris und Stefan Rotter entdeckten gemeinsam mit Kollegen aus den USA, dass sich damit neuartige Lösungen der Wellengleichung finden lassen. „Man erhält Lichtwellen, die überall gleich hell sind, wie bei einer ebenen Welle im freien Raum, obwohl die Welle ein stark strukturiertes Material durchdringt“, sagt Konstantinos Makris. „Für die Welle ist das Material in gewissem Sinn unsichtbar, obwohl sie es durchdringt und mit ihm stark wechselwirkt.“

Das neue Konzept der Physiker erinnert an sogenannte „Metamaterialien“, mit denen in den letzten Jahren viel experimentiert wurde. Dabei handelt es sich um strukturierte Materialien, die Licht auf ungewöhnliche Weise ablenken und in bestimmten Fällen um ein Objekt herum führen können, sodass das Objekt wie durch Harry Potters Tarnumhang ("invisibility cloak") unsichtbar gemacht wird. „Unsere nicht-hermitischen Materialien funktionieren allerdings auf Basis eines anderen Prinzips“, betont Stefan Rotter. „Die Lichtwelle wird nicht außen herumgelenkt, sondern sie durchdringt das Material. Aber der Effekt, den das Material auf die Intensität der Welle hat, wird durch ein genau justiertes Wechselspiel aus Verlust und Verstärkung ausgeglichen.“ Am Ende ist die Welle überall im Raum genauso hell, wie sie ohne das Objekt gewesen wäre.

Bis es tatsächlich gelingt, Objekte herzustellen, die Lichtwellen unberührt passieren lassen, ist noch eine Reihe technischer Details zu lösen – gearbeitet wird daran bereits. Mathematisch ist allerdings nun bewiesen, dass es neben Metamaterialien auch noch einen anderen, äußerst vielversprechenden Pfad gibt, Wellen auf ungewöhnliche Weise zu manipulieren. „In einem gewissen Sinn haben wir mit unserer ersten Arbeit zu diesem Thema eine Tür aufgestoßen, hinter der wir noch eine Vielzahl an neuen Einsichten vermuten“, erklärt Konstantinos Makris.

Originalpublikation in Nature Communications:

http://www.nature.com/ncomms/2015/150708/ncomms8257/full/ncomms8257.html

Frei zugängliche Version:

http://arxiv.org/abs/1503.08986

Bilder: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien

Rückfragehinweis:

Prof. Stefan Rotter

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

stefan.rotter at tuwien.ac.at

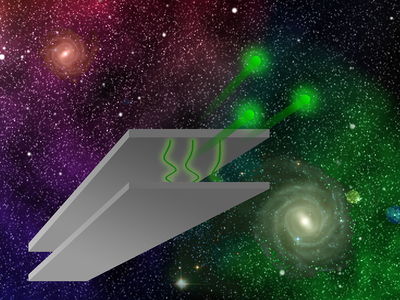

Ist unser Universum ein Hologramm?

Zur Beschreibung des Universums braucht man möglicherweise eine Dimension weniger als es den Anschein hat. Rechnungen der TU Wien legen nun nahe, dass es sich dabei nicht bloß um einen Rechentrick handelt, sondern um eine grundlegende Eigenschaft des Raums.

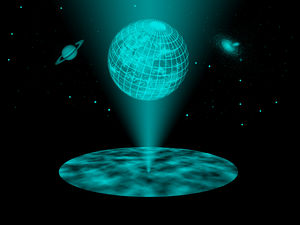

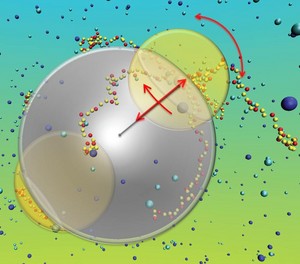

Leben wir in einem Hologramm?

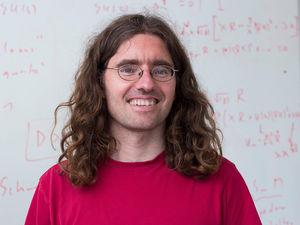

Daniel Grumiller

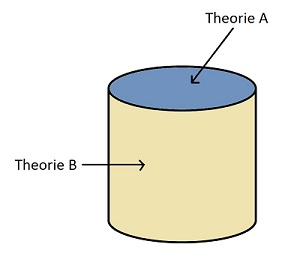

Auf den ersten Blick scheint jeder Zweifel ausgeschlossen: Das Universum sieht für uns dreidimensional aus. Doch eine der fruchtbarsten Ideen der theoretischen Physik in den letzten beiden Jahrzehnten stellt genau das in Frage: Das „holographische Prinzip“ sagt, dass man für die Beschreibung unseres Universums möglicherweise eine Dimension weniger braucht als es den Anschein hat. Was wir dreidimensional erleben, kann man auch als Abbild von zweidimensionalen Vorgängen auf einem riesigen kosmischen Horizont betrachten.

Bisher wurde es nur in exotischen Raumzeiten mit negativer Krümmung studiert, die zwar theoretisch interessant sind, sich von unserem Universum aber wesentlich unterscheiden. Ergebnisse der TU Wien legen nun allerdings nahe, dass dieses holographische Prinzip auch in flachen Raumzeiten gilt, wie wir sie in unserem Universum beobachten.

Das Holographische Prinzip

Man kennt das von Hologrammen auf Geldscheinen oder Kreditkarten. Sie sind eigentlich zweidimensional, sehen für uns aber dreidimensional aus. Möglicherweise verhält sich das Universum ganz ähnlich. „Schon 1997 stellte der Physiker Juan Maldacena die Vermutung auf, dass es eine Korrespondenz zwischen Gravitationstheorien in gekrümmten Anti-de-Sitter-Räumen und Quantenfeldtheorien in Räumen mit einer Dimension weniger gibt“, sagt Daniel Grumiller vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.

Man beschreibt Gravitations-Phänomene in einer Theorie mit drei Raumdimensionen oder das Verhalten von Quantenteilchen in einer Theorie in zwei Raumdimensionen und kann die Ergebnisse ineinander überführen. Ein solcher Zusammenhang ist zunächst ähnlich überraschend als würde man mit den Formeln aus einem Astronomie-Lehrbuch einen CD-Player reparieren. Doch die Methode hat schon viele Erfolge gebracht. Mehr als zehntausend wissenschaftliche Arbeiten wurden mittlerweile zu Maldacenas „AdS-CFT-Korrespondenz“ veröffentlicht.

Korrespondenzprinzip auch im flachen Universum

Für die theoretische Physik ist das zwar wichtig, doch mit unserem Universum hat das zunächst noch nichts zu tun. Wir leben nämlich definitiv nicht in einem Anti-de-Sitter-Raum. Solche Räume haben sehr merkwürdige Eigenschaften. Sie sind negativ gekrümmt, Objekte, die man auf gerader Linie wegwirft, kommen wieder zurück. „Unser Universum hingegen ist ziemlich flach – und auf astronomischen Distanzen betrachtet ist es positiv gekrümmt“, sagt Daniel Grumiller.

Grumiller vermutete allerdings schon vor einigen Jahren, dass ein Korrespondenzprinzip auch für unser reales Universum gelten könnte. Um das herauszufinden, muss man Gravitationstheorien konstruieren, die keine exotischen Anti-de-Sitter-Räume brauchen, sondern in gewöhnlichen flachen Räumen zu Hause sind. Daran wird seit etwa drei Jahren in einer internationalen Kooperation von der Universität Edinburgh, Harvard, IISER Pune, dem MIT, der Universität Kyoto und der TU Wien gearbeitet. Nun veröffentlichte Grumiller mit Kollegen aus Indien und Japan einen Artikel im Journal „Physical Review Letters“, das die Korrespondenz-Vermutung in einem flachen Universum bestätigt.

Zweimal gerechnet – selbes Ergebnis

„Wenn die Quantengravitation im flachen Raum eine holographische Beschreibung durch eine gewöhnliche Quantentheorie zulässt, dann muss man physikalische Größen in beiden Theorien berechnen können, und die Ergebnisse müssen übereinstimmen“, sagt Grumiller. Insbesondere muss sich eine Schlüsseleigenschaft der Quantenmechanik – die Quantenverschränkung – auch auf der Seite der Gravitationstheorie finden.

Wenn Quantenteilchen verschränkt sind, lassen sie sich mathematisch nicht getrennt beschreiben – sie bilden quantenphysikalisch betrachtet ein gemeinsames Objekt, auch wenn sie weit voneinander entfernt sind. Ein Maß für die quantenmechanische Verschränkung ist die sogenannte „Verschränkungsentopie“. Gemeinsam mit Arjun Bagchi, Rudranil Basu und Max Riegler konnte Daniel Grumiller zeigen, dass man für diese Verschränkungsentropie in einer flachen Quantengravitationstheorie und in einer niedrigdimensionalen Quantenfeldtheorie tatsächlich denselben Wert erhält.

"Diese Rechnung bestätigt unsere Vermutung, dass das holographische Prinzip auch in flachen Raumzeiten realisiert sein kann. Es ist somit ein Hinweis für die Gültigkeit dieses Prinzips in unserem Universum." erklärt Max Riegler, DOC-Stipendiat der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Daniel Grumillers Forschungsgruppe. "Allein die Tatsache, dass wir auf der Gravitationsseite über Quanteninformationsbegriffe wie Verschränkungsentropie reden können ist verblüffend und war vor einigen Jahren noch schwer vorstellbar. Dass wir sie nun sogar als Werkzeug verwenden können um die Gültigkeit des holographischen Prinzips zu testen - und das dieser Test auch funktioniert hat – ist wirklich bemerkenswert“, sagt Daniel Grumiller.

Damit ist freilich noch nicht bewiesen, dass wir tatsächlich auf einem Hologramm leben – doch die Hinweise auf die Gültigkeit des Korrespondenzprinzips in unserem realen Universum scheinen sich zu verdichten.

Originalpublikation: Phys. Rev. Lett. 114, 111602, 2015:

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.114.111602

Alle Bilder: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien

Rückfragehinweis:

Prof. Daniel Grumiller

Institut für Theoretische Physik

daniel.grumiller at tuwien.ac.at

Gipfeltreffen der Teilchenphysik in Wien

Neue Entdeckungen am CERN und die Suche nach unbekannten Teilchen beschäftigen die Forscher_innen auf einer der bedeutendsten Teilchenphysik-Konferenzen der Welt.

CMS Detektor am CERN in Genf

Seit vergangenem Mittwoch steht Wien im Zeichen von Pentaquarks, Neutrinos, Higgs-Boson & Co. Mehr als 700 internationale Physiker_innen diskutieren bei einer der weltweit bedeutendsten Teilchenphysik-Konferenzen die neuesten Ergebnisse ihres Forschungsbereichs. Im Zentrum der Konferenz, die von der European Physical Society, dem Institut für Hochenergiephysik bzw. dem Stefan-Meyer-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), der Technischen Universität (TU) Wien und der Universität Wien veranstaltet wird, stehen die mit Spannung erwarteten Resultate der kürzlich wieder angelaufenen Experimente am Large Hadron Collider (LHC) des CERN. Bei einer Pressekonferenz am 27. Juli 2015 konnte CERN-Generaldirektor Rolf Heuer bereits Neuigkeiten zu den erst vor wenigen Tagen entdeckten Pentaquarks präsentieren. Insgesamt fällt die Zwischenbilanz über die neu gestarteten Versuchsreihen am CERN überaus positiv aus: „Mit den LHC-Experimenten haben wir schon weit mehr Daten gesammelt als im Jahr 2010, in dem der LHC seinen Betrieb erstmals bei hohen Energien aufgenommen hat. Wir spüren gerade einen fantastischen Pioniergeist bei den Physikern, die derzeit völlig neuartige Daten bei bisher unerforschten Energien auswerten“, sagte Heuer vor Vertretern der internationalen Presse.

Österreichs Forschung leistet wesentliche Beiträge in der Teilchenphysik

Österreich ist bereits seit 1959 Teil der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) und österreichische Forschungseinrichtungen leisten seit vielen Jahren wichtige Beiträge in der Kern- und Teilchenphysik. Ein Schwerpunkt der österreichischen Beteiligung am CERN ist die Mitarbeit bei internationalen Großexperimenten. So ist das Institut für Hochenergiephysik der ÖAW Gründungsmitglied des CMS-Experiments am CERN, einem der beiden großen Detektoren, in denen 2012 der Nachweis des Higgs-Bosons gelang. Auch das Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik der ÖAW, das Atominstitut der TU Wien, das Institut für Theoretische Physik der Universität Wien sowie fünf weitere österreichische Forschungseinrichtungen arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen und theoretischen Kern- und Teilchenphysik.

„Die Technologieentwicklungen für die Experimente am CERN werden an verschiedenen Instituten weltweit vorangetrieben. Auch kleinere Länder wie Österreich sind federführend beteiligt. Beispielsweise hat das Institut für Hochenergiephysik der ÖAW in den vergangenen Jahren eine international anerkannte Rolle bei der Entwicklung und dem Bau von Spurdetektoren eingenommen“, sagte Jochen Schieck, Direktor des Instituts für Hochenergiephysik der ÖAW auf der Pressekonferenz. Spurdetektoren sind wichtige Instrumente für die Arbeit am CERN. Sie haben die Aufgabe Signale aufzuzeichnen, die die Teilchen hinterlassen. Damit können Flugbahnen und Ursprungsorte von Teilchen präzise vermessen werden.

Von der Grundlagenforschung, die an österreichischen Forschungseinrichtungen und am CERN betrieben wird, hat nicht nur die Wissenschaft etwas. Die österreichische Wirtschaft profitiert vom Know‐how der neu entwickelten Technologien und von finanziellen Rückflüssen an österreichische Unternehmen. Die österreichischen Kern‐ und Teilchenphysik‐Institute bieten zudem ein exzellentes Ausbildungsprogramm für Studierende und Doktorand_innen. Nachwuchswissenschaftler_innen sind von Beginn an in internationale Forschungsprojekte involviert.

Die neuesten Erkenntnisse vom LHC

Ein Höhepunkt der Pressekonferenz war das Update des CERN zum neugestarteten LHC. Der schnellste und stärkste Teilchenbeschleuniger der Welt, auch als „Weltmaschine“ bekannt, läuft seit seinem Neustart mit fast dem Doppelten der bisherigen Kollisionsenergie. Waren es vor der Wartungspause Energien von rund acht Tera-Elektronenvolt, so sind jetzt bereits bis zu 13 Tera-Elektronenvolt möglich. Übersetzt entspricht diese Energie dem Milliardenfachen der Temperatur im Inneren der Sonne. Der Vorteil dieser hohen Energien: Je heftiger die Zusammenstöße der Protonen sind, desto exotischere, bislang unbekannte Partikel könnten auftauchen.

Selbst die Daten aus der ersten Betriebsphase des LHC sind noch voller Überraschungen, wie sich erst kürzlich wieder zeigte. Lange, nämlich bereits seit den 1960er Jahren, hatte man darüber spekuliert, jetzt wurde es erstmals sichtbar: Das „Pentaquark“, ein Konglomerat aus fünf Quarks und ein weiterer Meilenstein in der Teilchenphysik.

„Mit den hohen Energien, die seit 2015 am LHC möglich sind, betreten wir physikalisches Neuland“, betonte Rolf Heuer bei der Pressekonferenz, „denn diese Energien sind nie zuvor erreicht worden“, so der Generaldirektor des CERN weiter.

27 Kilometer ist der unterirdische Ringtunnel des LHC im CERN bei Genf lang. In ihm werden zwei Strahlen, bestehend aus Paketen von jeweils 100 Milliarden Protonen, in gegenläufiger Richtung fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und im Zentrum der Detektoren alle 50 Nanosekunden frontal zur Kollision gebracht. Die Zahl der Pakete wird derzeit schrittweise erhöht und in den nächsten Tagen soll die Zeit zwischen den Kollisionen sogar halbiert werden. Das ambitionierte Ziel ist, bis Ende des Jahres die Anzahl der Pakete im Beschleuniger auf 2000 pro Strahl zu steigern. Die Aussichten damit neue, bisher völlig unbekannte Teilchen zu finden, werden damit noch größer.

Wichtigster Preis der Teilchenphysik verliehen

Bei der noch bis Mittwoch laufenden Teilchenphysik-Konferenz wurde erstmals in Wien auch einer der prestigeträchtigsten Preise der gegenwärtigen Physik vergeben: Der „High Energy and Particle Physics“-Preis der European Physical Society. Dessen Bedeutung unterstreicht auch die Tatsache, dass viele seiner bisherigen Träger_innen später mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurden. Die Preisträger_innen des EPS-Preises 2015 sind die theoretischen Physiker James D. Bjorken (Stanford), Guido Altarelli (Rom), Yuri L. Dokshitzer (Paris und St. Petersburg), Lev Lipatov (St. Petersburg) und Giorgio Parisi (Rom).

Einer der EPS-Preise, der „Giuseppe und Vanna Cocconi-Preis“ für herausragende Leistungen im Bereich der Astrophysik, wurde in diesem Jahr an Francis Halzen verliehen. Halzen leitet eines der derzeit meistbeachteten Experimente der Astrophysik, das sich mit der Erforschung einer ganz besonderen Art von Teilchen befasst: Das IceCube-Projekt sucht mit einem gigantischen Teleskop in der Antarktis nach Neutrinos im Weltall. Die Verleihung des „Giuseppe und Vanna Cocconi-Preises“ würdigt Halzens visionäre und führende Rolle bei der Entdeckung von hochenergetischen extraterrestrischen Neutrinos. Auf der Pressekonferenz erläuterte er: „Neueste Erkenntnisse zeigen, dass Neutrinos uns von Quellen aus dem gesamten Universum erreichen. Es scheint, dass die Quellen der Neutrinos mit den bereits bekannten Quellen hochenergetischer Lichtquanten zusammenhängen.“ Halzens Forschungsergebnisse eröffnen der Astroteilchenphysik damit ein neues Fenster für das Verständnis unseres Universums.

Die Teilchenphysik der Zukunft

Das Universum steht auch in den kommenden zwei Tagen im Zentrum des Interesses der Forscher_innen, die sich mit zahlreichen weiteren Themen der aktuellen Physik beschäftigen. Neben der Suche nach dunkler Materie und der Entstehung des Universums durch den Urknall versprechen auch die am LHC erreichten höheren Kollisionsenergien sowie die inzwischen atemberaubende Präzision der Ergebnisse aus der kosmologischen Forschung immer genauere Informationen über die Zusammensetzung und den Aufbau des Universums.

Die faszinierenden Rätsel an der Wurzel unserer Existenz waren darüber hinaus auch Thema bei der gemeinsamen Strategiesitzung der European Physical Society und dem europäischen Komitee für zukünftige Beschleuniger, die im Rahmen der Konferenz stattfand. So hält die Frage, ob es eine Verbindung zwischen der Physik des Allerkleinsten und des Allergrößten gibt, gleichermaßen Teilchenphysik wie Kosmologie – der Wissenschaft vom Ursprung, der Entwicklung und der grundlegenden Struktur des Universums – in Atem. Zu erwarten ist, dass zukünftig die Teilchenphysik und die Kosmologie noch enger verknüpft werden können – und damit Ergebnisse für zahlreiche weitere Gipfeltreffen der Physik liefern.

Den Abschluss einer der weltweit größten Konferenzen der Teilchenphysik bildet am 29. Juli der Vortrag der designierten CERN-Generaldirektorin Fabiola Gianotti. Sie gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Teilchenphysik und die nächste Generation von Beschleunigern.

Pressetext und Fotos zum Download unter: www.oeaw.ac.at/pr

Informationen zum Programm der Konferenz unter http://eps-hep2015.eu

Ein täglicher Newsletter zur Konferenz unter http://eps-hep2015.eu/news-press

Information und Kontakte:

The European Physical Society

The European Physical Society (EPS) is a not for profit association whose members include 42 National Physical Societies in Europe, individuals from all fields of physics, and European research institutions.

As a learned society, the EPS engages in activities that strengthen ties among the physicists in Europe. As a federation of National Physical Societies, the EPS studies issues of concern to all European countries relating to physics research, science policy and education.

www.eps.org

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat die gesetzliche Aufgabe, „die Wissenschaft in jeder Hinsicht zu fördern“. 1847 als Gelehrtengesellschaft gegründet, steht sie mit ihren heute über 770 Mitgliedern sowie rund 1.300 Mitarbeiter_innen für innovative Grundlagenforschung, interdisziplinären Wissensaustausch und Wissenschaftsvermittlung – mit dem Ziel der Förderung des wissenschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Fortschritts.

www.oeaw.ac.at

Die Technische Universität Wien

Die Technische Universität Wien – kurz: TU Wien - liegt im Herzen Europas, an einem Ort kultureller Vielfalt und gelebter Internationalität. Hier wird seit fast 200 Jahren im Dienste des Fortschritts geforscht, gelehrt und gelernt. Die TU Wien zählt zu den erfolgreichsten Technischen Universitäten in Europa und ist mit über 29.000 Studierenden und rund 3.300 Wissenschaftler_innen Österreichs größte naturwissenschaftlich-technische Forschungs- und Bildungseinrichtung.

www.tuwien.ac.at

Die Universität Wien

Die Universität Wien ist eine der ältesten und größten Universitäten Europas: An 19 Fakultäten und Zentren arbeiten rund 9.700 Mitarbeiter_innen, davon 6.900 Wissenschafter_innen. Die Universität Wien ist damit die größte Forschungsinstitution Österreichs sowie die größte Bildungsstätte: An der Universität Wien sind derzeit rund 92.000 nationale und internationale Studierende inskribiert. Mit über 180 Studien verfügt sie über das vielfältigste Studienangebot des Landes. Die Universität Wien ist auch eine bedeutende Einrichtung für Weiterbildung in Österreich. 1365 gegründet, feiert die Alma Mater Rudolphina Vindobonensis im Jahr 2015 ihr 650-jähriges Gründungsjubiläum.

www.univie.ac.at

Rückfragehinweise

Dipl.-Soz. Sven Hartwig

Leiter Öffentlichkeit & Kommunikation

Österreichische Akademie der Wissenschaften

sven.hartwig at oeaw.ac.at

Mag. Alexandra Frey

Pressebüro der Universität Wien

Forschung und Lehre

alexandra.frey at univie.ac.at

MMag. Christine Cimzar-Egger

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

Forschungs-PR

christine.cimzar-egger at tuwien.ac.at

Bild: © CERN

Ausgezeichneter TU Chor

Der Chor der TU Wien unter der Leitung von Andreas Ipp wurde beim 5. Internationalen Anton-Bruckner-Chorwettbewerb & Festival in Linz mit dem silbernen Diplom ausgezeichnet.

Silbernes Diplom für den TU Chor beim Internationalen Anton-Bruckner-Chorwettbewerb & Festival

19 Chöre aus 12 Nationen traten von 3. bis 7. Juni 2015 beim renommierten Internationalen Anton-Bruckner-Chorwettbewerb & Festival in Linz in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Zum ersten Mal war der TU Chor unter der Leitung von Andreas Ipp dabei und wurde in der Kategorie "B1 - Mixed Choirs without compulsory piece" mit dem silbernen Diplom ausgezeichnet. Gold in dieser Kategorie erhielten der Nanyang Technological University Choir aus Singapur sowie der Pärnu Kammerkoor aus Estland.

Der Großpreis ging an den Choir of the West, Pacific Lutheran University, USA, der sich beim Abschlusskonzert gegen die besten Chöre aus den verschiedenen Kategorien durchsetzen konnte.

Neben dem Wettbewerbsauftritt im Brucknerhaus nutzen die TU-Sänger_innen die Gelegenheit, sich von der internationalen Jury in einem Beratungskonzert Feedback zu holen und probten mit dem Dirigenten Fred Sjöberg aus Schweden.

Beim Freundschaftskonzert im Marmorsaal des Stiftes St. Florian konnte der TU Chor zeigen, dass er nicht nur klassische Stücke wie das "Jagdlied" von Felix Mendelssohn Bartholdy beherrscht: Das Publikum zeigte sich begeistert vom 1990er-Medley "I don`t care who you are".

Singen auf den Spuren Anton Bruckners

Knapp 60.000 km haben alle Teilnehmerchöre insgesamt zurückgelegt, um beim INTERKULTUR Event in Linz dabei zu sein. Die weiteste Anreise hatte dabei der "Cantata Choir - Puerto Princesa City" von den Philippinen mit 10.245 km. Andere Chöre kamen unter anderem aus den USA, Singapur, Estland, Finnland, Rumänien und Kroatien.

Die Veranstaltungstage begannen traditionell mit der Aufführung von Anton Bruckners "Te Deum" im Neuen Dom Linz. Internationale Chöre aus Dänemark, Estland und den Niederlanden traten als "Sing’n’Joy Festivalchor" gemeinsam mit dem Domchor, Solist_innen und dem Orchester der Dommusik auf. Auch die nächsten Tage standen ganz im Zeichen Anton Bruckners. Ob als Pflichtstück in der Wettbewerbskategorie A oder bei Festivalkonzerten an seiner ehemaligen Wirkungsstätte im Stift St. Florian – überall folgen die Teilnehmer_innen in Linz seinen Spuren. Bei der Abschlussveranstaltung am Samstagabend sangen alle Chöre gemeinsam Bruckners "Locus iste", dirigiert von Domkapellmeister Josef Habringer.

Details zum Wettbewerb: http://www.interkultur.com

Mehr zum TU Chor unter: http://chor.tuwien.ac.at/home/

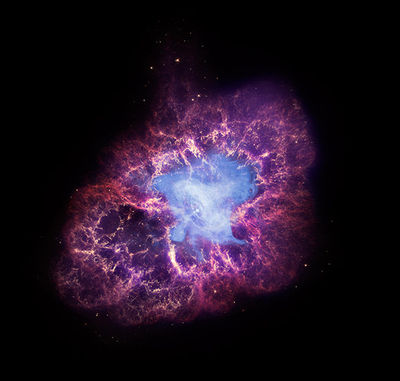

Ernest Rutherford Fellowship für Andreas Schmitt

Andreas Schmitt vom Institut für Theoretische Physik hat das hoch angesehene Ernest Rutherford Fellowship des Science & Technology Facilities Council (STFC) errungen. Dieses Fellowship ermöglicht den weltweit besten und vielversprechendsten jungen Wissenschaftlern unabhängige Spitzenforschung im Bereich der Teilchen-, Kern- und Astrophysik an einer ausgewählten Institution in Großbritannien über einen Zeitraum von fünf Jahren durchzuführen. Andreas Schmitt wird das Fellowship an der Universität von Southampton, im neu etablierten "Southampton Theory Astrophysics and Gravity Research Center" (STAG), antreten, in dem zahlreiche international anerkannte Forscher arbeiten und das deshalb eine ideale Umgebung für moderne Forschung im Grenzbereich zwischen fundamentaler Teilchenphysik und Astrophysik darstellt.

Andreas Schmitt

Neutronenstern im Krebsnebel, der bei einer Supernova-Explosion im Jahr 1054 entstanden ist (Chandra X-Ray Observatory)

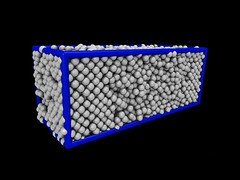

Die ganze Menschheit in einem Stück Würfelzucker

Die Forschungsvorhaben, die Andreas Schmitt während dieses Fellowships anstrebt, sind zum Teil eine Fortsetzung und Weiterentwicklung seiner bisherigen erfolgreichen Arbeit, die er in den vergangenen Jahren am Institut für Theoretische Physik der TU Wien durchgeführt hat. Dabei handelt es sich vor allem um offene Probleme der Kern- und Teilchenphysik, die sowohl von fundamentalem Interesse sind als auch wichtig sind für das Verständnis astrophysikalischer Beobachtungen von Neutronensternen. Die zu Grunde liegende - und äußerst schwer zu beantwortende - Frage ist, was mit Materie passiert, wenn man sie immer weiter zusammenpresst, so dass man ultradichte Materie erhält, in der die fundamentalen Freiheitsgrade wie Quarks und Gluonen eine Rolle spielen. Während irdische Experimente nur schwerlich solch extreme Dichten erreichen können, existiert ultradichte Kern- und eventuell Quarkmaterie im Innern von Neutronensternen: ultra-kompakte Sterne schwerer als die Sonne, aber nicht größer als eine Großstadt wie Wien - ein zuckerwürfelgroßes Stück Neutronensternmaterie wiegt in etwa so viel wie die gesamte Menschheit.

Supraflüssigkeit, quantisierte Wirbel und magnetische Flussschläuche

Es geht also im geplanten Forschungsvorhaben darum, mikroskopische, auf Quantenfeldtheorien basierende Eigenschaften von dichter Materie mit astrophysikalischen Phänomenen zu verknüpfen. In der Forschungsarbeit von Andreas Schmitt steht dabei zum Beispiel die Supraflüssigkeit von ultradichter Materie im Mittelpunkt. Wie bei wohlbekannten, im Labor untersuchten Supraflüssigkeiten können auch Neutronen, Protonen und Quarks in Neutronensternen Cooper-Paar-Kondensate bilden, deren Bindung durch die starke Kernkraft erzeugt wird und die zu charakteristischen Phänomenen von Supraleitung und Supraflüssigkeit führen, wie zum Beispiel quantisierte Wirbel und magnetische Flussschläuche. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt während des Fellowships wird die Anwendung der Dualität von gewissen Eich- und Gravitationstheorien sein, die auf stringtheoretische Methoden zurückgreift und mit Hilfe derer man Eigenschaften stark gekoppelter Materie untersuchen kann. Eine große Herausforderung, die aber auch enorme Möglichkeiten für zukünftige Forschung bietet, ist die Entwicklung eines realistischen Modells für dichte Kernmaterie im Rahmen dieser Dualität.

Rückfragehinweis:

Dr. Andreas Schmitt

Technische Universität Wien

Institut für Theoretische Physik

E-Mail: aschmitt@hep.itp.tuwien.ac.at;

Fertigstellung der Sanierungs- und Adaptierungsarbeiten im Freihaus

Am Mittwoch, 22. April, werden die sanierten Türme A und B im Freihaus feierlich eröffnet.

Freihaus

Als Folge der Zusammenführung der Fakultät für Maschinenwesen am Getreidemarkt werden im Rahmen der "TU Nachnutzungen" freiwerdende Bereich saniert und modernisiert. Mit den Fakultäten Mathematik und Geoinformation sowie Physik wurden zur Zusammenführung der Institute im Freihaus entsprechende Projekte entwickelt und umgesetzt.

Ab 2014 begannen im Grünen Bereich (Turm A - vorwiegend Mathematik), 3. bis ins 8. OG und im gelben Bereich (Turm B), 3 und 4 Stockwerken die Bauaktivitäten. Es erfolgten Sanierungsarbeiten und Adaptierungen von Teilbereichen und strukturbereinigende Maßnahmen die nun fertiggestellt wurden.

Eröffnung

Mi, 22.04.2015, 16:00 Uhr

TU Wien Freihaus, Gelber Turm (DB), 4.OG, Seminarraum 105A

1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8 - 10

Im Faxraum ist alles in Ordnung

Die alten Swoboda-Kästen in unserem Faxraum im 10. Stock fielen auseinander. So nutzten wir die Gelegenheit der herannahenden neuen Möbel und nahmen drei jung gebliebene Kästen aus dem Jahr 1988 aus Prof. Schwedas Zimmer. „Neue“ Kästen, ein bisschen Ausmisten und eine neue Ordnung – schon strahlt unser Faxraum in nie gekanntem Glanz.

Vor allem in den offenen Bereichen der „Kredenzen“ und im linken Kasten finden Sie alles Nötige.

Hier noch ein paar Bilder:

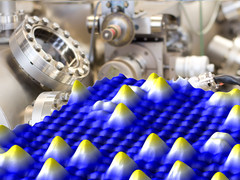

Hochdotierte Förderung für Materialforschung

Zwei Spezialforschungsbereiche des FWF im Bereich der Materialwissenschaft wurden verlängert: Die erfolgreiche Forschung an funktionalen Oxid-Oberflächen (FOXSI) und an materialwissenschaftlichen Computersimulationen (VICOM) wird fortgesetzt.

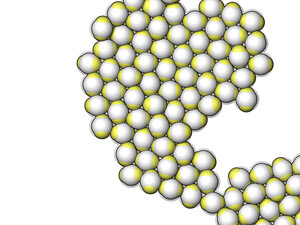

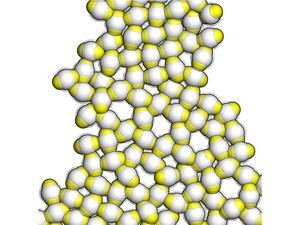

Neue Materialien entdeckt man nicht einfach durch Zufall. Um neue Werkstoffe oder neue Katalysator-Materialien zu entwickeln, muss man heute auf atomarer Ebene verstehen, durch welche Effekte Materialeigenschaften überhaupt zustande kommen. Seit vier Jahren wird an der TU Wien in zwei hochdotierten Spezialforschungsbereichen (gefördert vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF) international höchst angesehene Forschung betrieben. Beide Projekte wurden nun um weitere vier Jahre verlängert: Im SFB VICOM entwickelt und verwendet man Computermethoden zur Berechnung von Materialien auf Quanten-Ebene, im SFB FOXSI werden Metall-Oxide erforscht, insbesondere ihre Oberflächen und die Grenzflächen zwischen unterschiedlichen Materialien.

Die Oberfläche hat ihre eigenen Regeln

Wenn man weiß, wie ein Material im Inneren aufgebaut ist und auf welche Weise seine Atome aneinandergefügt sind, kann man Materialeigenschaften oft gut verstehen. Doch die Oberflächen des Materials, oder die Grenzflächen zwischen zwei verschiedenen Materialien, sind oft viel schwieriger zu verstehen. Dabei ist gerade das Verhalten an der Oberfläche besonders interessant: Wenn Materialien als Katalysatoren eingesetzt werden, dann geht es genau darum, die Eigenschaften der äußersten Atomschichten zu untersuchen.

Im SFB FOXSI widmet man sich genau dieser ganz besonders schwierigen Aufgabe: Man untersucht funktionale Oxide, wie man sie etwa als Katalysatoren oder Elektrolyte für Brennstoffzellen einsetzt. „In der Industrie ist man in diesem Bereich ständig auf der Suche nach neuen Materialien“, sagt Prof. Günther Rupprechter, der Leiter des Spezialforschungsbereichs. Manchmal gelingen Verbesserungen einfach durch Versuch und Irrtum, aber für substanzielle Fortschritte benötigt man Grundlagenforschung. An der TU Wien versucht man auf ganz fundamentaler Ebene zu verstehen, welche Effekte hier eine Rolle spielen und wie man Materialien gezielt verbessern kann.

Materialeigenschaften am Computer berechnen

International höchst erfolgreich ist auch der SFB VICOM (Vienna Computational Materials Laboratory), an dem sowohl die Universität Wien als auch die TU Wien beteiligt ist. „Sucht man nach neuen Materialien die zum Beispiel ganz besondere magnetische oder thermoelektrische Eigenschaften haben, muss man die Materialphysik auf Quanten-Ebene verstehen und berechnen können“, sagt Prof. Karsten Held, einer der Principal Investigators von VICOM. „Das komplizierte Zusammenspiel der Atome eines Festkörpers und ganz besonders das Verhalten seiner Elektronen legen seine Eigenschaften fest.“

Berechnen kann man das nur mit großem Aufwand. Oft werden für solche Berechnungen besonders leistungsfähige Computercluster wie der Vienna Scientific Cluster mit tausenden Prozessorkernen verwendet. Die Universität Wien und die TU Wien liefern seit Jahren wichtige Beiträge für den Forschungsbereich der computergestützten Materialforschung. Im Rahmen des Spezialforschungsbereichs VICOM werden neue Computermethoden entwickelt, verbessert und angewandt.

FWF-Förderung verlängert

Mit der Schaffung von Spezialforschungsbereichen setzt der Wissenschaftsfonds FWF gezielt Schwerpunkte und baut international erfolgreiche Forschungsnetzwerke in Österreich auf. Dadurch soll das Entstehen von eng vernetzten, oft multidisziplinären Forschungseinheiten gefördert werden. Sowohl VICOM als auch FOXSI konnten in den vergangenen vier Jahren große wissenschaftliche Erfolge vorweisen und wurden vom FWF nun verlängert: Beide Projekte laufen nun weitere vier Jahre weiter.

Mehr dazu: FOXSI und VICOM online

http://foxsi.tuwien.ac.at

http://www.sfb-vicom.at

Doktortitel für das Erklären der Welt

Einigen der fundamentalsten Fragen der Wissenschaft widmet sich das Doktoratskolleg „Particles and Interactions“, das am 10. März an der TU Wien eröffnet wird – mit prominenten Gästen.

[1]

Über die Grundgesetze der Physik weiß man zwar mittlerweile sehr viel, doch noch sind wir weit davon entfernt, die fundamentalen Gesetze des Universums völlig verstanden zu haben. Wie kann man die kleinsten Teilchen unserer Welt genau beschreiben, wie lässt sich dunkle Materie verstehen, was ist unmittelbar nach dem Urknall passiert und was hat die Krümmung von Raum und Zeit damit zu tun? Solche Fragen bietet nach wie vor Stoff für unzählige spannende Forschungsarbeiten.

Einige solche Arbeiten werden in den nächsten Jahren im Rahmen des Doktoratskollegs „Particles and Interactions“ durchgeführt. Das Kolleg wird am 10. März feierlich eröffnet, mit Gastvorträgen des Quantenphysikers Prof. Anton Zeilinger (Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) und des Teilchenphysikers John Ellis vom King’s College in London, der lange Zeit die Theorieabteilung des CERN leitete und weiterhin dort forscht.

TU Wien, Uni Wien und Akademie der Wissenschaften

Das Doktoratskolleg vereint mehrere renommierte Wiener Forschungsinstitutionen: Neben den Instituten für theoretische Physik und dem Atominstitut der TU Wien ist auch die Teilchenphysik-Gruppe der Fakultät für Physik der Universität Wien beteiligt. Mit dem Institut für Hochenergiephysik (HEPHY) und dem Stefan Meyer Institut für Subatomare Physik sind außerdem zwei Institute der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit dabei.

Das Spektrum der Themen ist breit. Auf experimenteller Seite wird sowohl am Large Hadron Collider des CERN in Genf mitgearbeitet, der im März mit bisher unerreichter Energie wieder in Betrieb gehen soll, als auch mit ultrakalten Neutronen bei extrem niedrigen Energien nach neuer Physik gesucht. Andere Forschungsthemen sind eher theoretischer Natur und beschäftigen sich mit Teilchen-Wechselwirkungen bei extremen Bedingungen oder mit der Quantenstruktur der Raumzeit.

In der modernen Teilchenphysik trifft sich das Allerkleinste mit dem Allergrößten. Um zu verstehen, wie das Universum entstanden ist, wie es sich verhält und warum es seine astronomisch großen Strukturen ausgebildet hat, muss man die Naturgesetze auf den kleinsten Skalen verstehen. Deshalb spielen hier sowohl Messdaten aus Teilchenbeschleunigern genauso eine Rolle wie die Untersuchung der kosmischen Hintergrundstrahlung.

Prominente Vortragende

Wer sich für Teilchenphysik interessiert oder vielleicht sogar überlegt, selbst eines Tages Forschung in dieser Richtung zu betreiben, ist eingeladen am 10. März um 14:00 im Kuppelsaal der TU Wien prominenten Vortragenden zu lauschen. Zunächst wird Prof. Anton Zeilinger einen Vortrag über Quantenverschränkung halten, danach wird Prof. John Ellis über die Suche nach dem Higgs-Teilchen und darüber hinaus erzählen.

Finanziert wird das neue Doktoratskolleg vom Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF – auch die FWF-Präsidentin Pascale Ehrenfreund gehört zu den Ehrengästen bei der Eröffnung.

Inauguration Ceremony “Particles and Interactions”

Prof. Anton Zeilinger:

Quantum Entanglement: From Einstein via John Bell at CERN to Quantum Information

Prof. John Ellis:

The Long Road to the Higgs Boson and Beyond

The discovery of a Higgs boson was a milestone in our fundamental description of matter. Postulated theoretically in 1964 and the object of major experimental searches at CERN‘s LHC, this particle is vital evidence how other particles acquire their masses. However, there are many open questions in fundamental physics, such as the nature of astrophysical dark matter and the origin of matter itself. Future experiments at the LHC and other accelerators aim at answering these questions.

Das Doktoratskolleg online: www.dkpi.at

Rückfragehinweis:

Prof. Anton Rebhan

rebhana@tph.tuwien.ac.at

Aussender:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

florian.aigner@tuwien.ac.at

[1]: Simulated particle trajectories © CERN

Ein Swimmingpool im Seminarraum - neuer Boden im SEM-136

Unser alter Teppichboden hatte ausgedient, ab heute zieren TU-blaue Linoleumbahnen den Boden unseres frisch ausgemalten Seminarraums. In den letzten Tagen vor Beginn des Sommersemesters 2015 hat sich im DB10 so einiges abgespielt.

Freitag, 20.2.:

Ausräumen der Kästen. Aufteilung unserer historischen Schätze auf die Destinationen „Archiv 3. Stock“, „TU-Archiv“, „Entsorgung“ und „Später-wieder-zurück-in-den-Seminarraum“. Wow, jede Menge Kisten.

Montag, 23.2.:

Abtransport der Kästen. Überall steht etwas auf dem Gang. Kaum zu glauben, dass all das plus 14 Tische und 70 Sessel in unserem Seminarraum waren.

Dienstag, 24.2.:

Direkt nach der Brandschutzunterweisung Abholung aller Sessel und Tische. Beginn der Abbrucharbeiten. Und siehe da, unter dem Spannteppich ist noch eine Schicht Linoleumfliesen. Nichts wie raus mit all den archäologischen Schichten samt Kleber.

Mittwoch, 25.2.:

Entfernung aller Kleberreste und Aufbringung der Ausgleichsmasse. Dann heißt es trocknen lassen.

Donnerstag, 26.2.:

Ausrichten und Aufkleben unseres neuen Bodens – wirklich gekonnt. Erstaunlich mit wie wenig Kleber man auskommen kann. Unser Boden ist fast so schön wie ein blauer Swimmingpool. Und natürlich brauchen wir Sesselleisten.

Freitag, 27.2.:

Nur noch die Nähte verklebt und schon verleiht der TU-blaue Boden unserem Seminarraum neuen Glanz. Eigentlich wäre Ausmalen auch eine sehr gute Idee – unser Herr Architekt Tamarstin macht es möglich.

Montag, 2.3.:

Das Abdecken und Abkleben dauert mindestens so lange wie der neue Farbauftrag.

Dienstag, 3.3.:

Einmal Bodenreinigung – jetzt ist er schon fast kitschig schön in unserem frisch ausgemalten Seminarraum.

Dann wieder alle Möbel hinein, so schnell, dass sogar das Foto unscharf geworden ist. Nach der Reinigung werden alle Schätze wieder eingeräumt – und schon kann das neue Sommersemester beginnen.

Jetzt brauchen nur noch die Garderoben in unserem Seminarraum eine kleine Überholung. Die G.U.T. ist schon beauftragt.

Ein großes und herzliches Dankeschön allen Helferinnen und Helfern bei dieser ersten großen Aufräum- und Umbauaktion des Jahres 2015!

Als nächstes stehen die Kästen in unserem Faxraum und die Möbellieferungen im dritten und im zehnten Stock an. Helferinnen und Helfer sind herzlich willkommen. Mehr Info bei Heike Höller, Simone Krüger und Sylvia Riedler.

Bildernachweis:

Abdruck honorarfrei, Copyright TU Wien

Feuer aus!

Am 24. Februar 2015 hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Brand- und Katastrophenschutz-Unterweisung durch die G.U.T. die Gelegenheit, ihr Wissen über Brandschutz und das richtige Verhalten im Ernstfall aufzufrischen.

Ruhe bewahren!

Alarmieren

(andere im Bereich, Druckknopfmelder, Feuerwehr: 122, Portierloge: (90) 44 44),

Wo? Was? Wer/wieviele sind verletzt? Wer ruft an?

Retten

(sich selbst und andere, Fenster und Türen schließen, Keile entfernen, das Haus verlassen, Aufzug nicht benützen, am Sammelplatz bleiben)

Löschen

(Feuerlöscher, ohne Selbstgefährdung, Feuerwehr einweisen)

Übung macht Meister – und so konnten wir selbst Feuerlöscher ausprobieren.

Bildernachweis:

Abdruck honorarfrei, Copyright TU Wien

Sicherheitsvertrauensperson:

Sylvia Riedler

Institut für Theoretische Physik

E-Mail: sylvia.riedler [at] tuwien.ac.at

Georg Kastlunger erhält das Stipendium der Monatshefte für Chemie 2014

Das begehrte Stipendium, gesponsert von der Akademie der Wissenschaften, der Gesellschaft Österreichischer Chemiker und dem Springer Verlag, geht an ein Mitglied des Instituts für theoretische Physik der TU Wien.

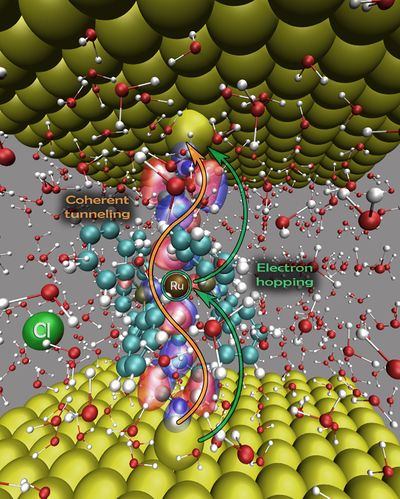

Transportmechanismen in molekularen Kontakten

Georg Kastlunger

Georg Kastlunger wird vom Stipendium der Monatshefte für Chemie im kommenden Jahr beim Abschluss seiner Dissertation mit dem Titel "Theory of charge transport through single redox-active transition metal complexes" unterstützt werden. In seiner von Robert Stadler betreuten Doktorarbeit geht es um die theoretische Beschreibung von Ladungstransport im Nanomaßstab. Die Arbeit wird in Zusammenarbeit mit IBM Zürich und dem Imperial College London durchgeführt.

Minituarisierung und wandelbare Moleküle

Georg Kastlunger über seine Doktorarbeit: “Für die fortschreitende Miniaturisierung auf dem Gebiet der Elektronik ergibt sich naturgemäß eine Grenze bei der Annäherung an die Nanowelt. Ein Grund dafür ist, dass Bauteile basierend auf Silizium in einer Größenordnung von einzelnen Nanometern nicht exakt reproduzierbar sind. Durch chemische Synthese erzeugte Moleküle lösen dieses Problem und besitzen zusätzlich die Fähigkeit passiver (Dioden) und aktiver (Schalter, Transistoren) elektronischer Funktionalität. So können Konfigurationsänderungen oder eine Änderung des Redoxzustandes im Molekül verwendet werden, um zwischen stark und schwach leitenden Zuständen zu schalten. Eine besonders vielversprechende Molekülklasse in diesem Zusammenhang sind Übergangsmetallkomplexe, da sich durch die Fähigkeit des Zentralatoms, mehrere Ladungszustände einzunehmen, implizit die Eignung dieser als molekulare Schalter und Transistoren ergibt.“

Verschiedene Wege führen nach Rom

Die Zielsetzungen der Dissertation sind eine Beschreibung der Parameter einer elektronischen Komponente, die einen Übergangsmetallkomplex enthält, und eine Erklärung von gemessenen Strom-Spannungs-Charakteristika auf der Basis von ab initio Simulationen auf Basis der Dichtefunktionaltheorie (DFT).In Zürich und London werden zwei experimentelle Routen im Rahmen der Dissertation analysiert. Georg Kastlunger: „Das Setup, welches bei IBM Zuerich verwendet wird, basiert auf einer mechanisch kontrollierten “Break junction” (MCBJ) im Hochvakuum, wobei vor allem die Art und Stärke der Ankopplung verschiedener Moleküle an die Elektroden und eine implizite aktive Funktionalität dieser theoretisch untersucht wird. Am Imperial College London werden Messungen mithilfe eines elektrochemischen Rastertunnelmikroskops (STM) durchgeführt. Die theoretische Herausforderung dabei besteht in der Beschreibung des Effekts des Lösungsmittels und einer möglichen dritten (“Gate”) Elektrode. Weiters wird in diesem experimentellen Zusammenhang ein Übergang zwischen direktem (kohärentem) und schrittweisem (hopping) Elektronentransport in Abhängigkeit von der Länge der molekulare Brücke zwischen den Elektroden auf Basis von DFT beschrieben. Die Berechnungen der Simulationen werden am Vienna Scientific Cluster (VSC) in Wien durchgeführt.“

Bildernachweis:

Abdruck honorarfrei, Copyright TU Wien

Rückfragehinweis:

Georg Kastlunger

Institut für Theoretische Physik

E-Mail: georg.kastlunger [at] tuwien.ac.at

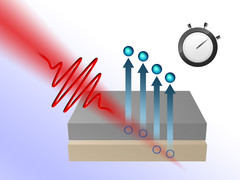

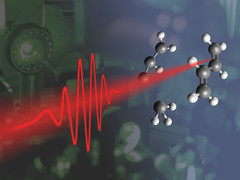

Elektronen-Wettrennen: Die kürzeste Sprintstrecke der Welt

Mit Laserpulsen lässt sich die Bewegung von Elektronen in Metall nun mit Attosekunden-Präzision untersuchen. Damit kann man elektronische Effekte verstehen – und vielleicht auch verbessern.

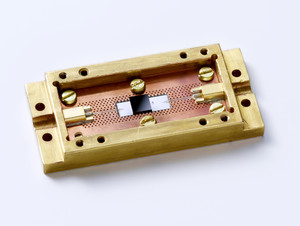

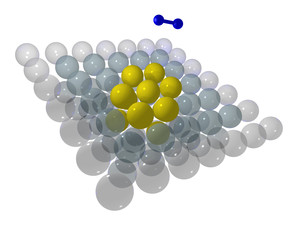

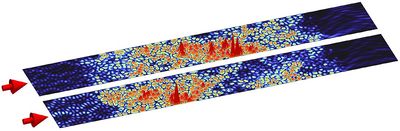

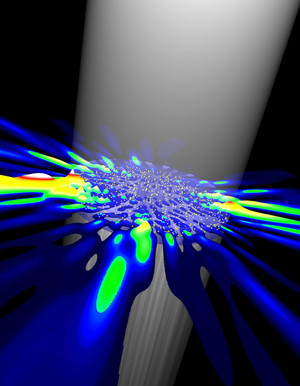

Ein Laserstrahl dringt in eine Struktur ein, die aus zwei verschiedenen Metallen besteht. In beiden Metallen können Elektronen aus ihrem Platz gelöst werden und sich nach außen (oben) bewegen. Die Dynamik dieses Vorgangs kann mit Attosekunden-Präzision gemessen werden.

Elektrischen Strom zu messen ist einfach. Die einzelnen Elektronen zu beobachten, aus denen dieser Strom besteht, ist allerdings äußerst schwierig. Mit einer Geschwindigkeit von mehreren Millionen Metern pro Sekunde rasen die Elektronen durch das Material, und die Distanzen, die sie zwischen zwei benachbarten Atomen zurückzulegen haben, sind äußerst kurz. Dementsprechend muss man winzige Zeitintervalle auflösen können, um den Sprint der Elektronen durchs Material zu studieren. Durch Messungen in Garching (Deutschland) und theoretische Berechnungen der TU Wien ist das nun gelungen. Wie sich zeigt, unterscheidet sich die Bewegung der Elektronen in einem Metall gar nicht besonders stark von der ballistischen Bewegung im freien Raum. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse nun im Journal „Nature“.

Die winzigen Zeitskalen der Quantenwelt

Der sogenannte „photoelektrische Effekt“ wurde bereits 1905 von Albert Einstein erklärt: Licht überträgt Energie auf ein Elektron, das dabei aus dem Material herausgelöst wird. Das geschieht so schnell, dass es lange Zeit völlig unmöglich erschien, den zeitlichen Ablauf dieses Effektes zu untersuchen. In den letzten Jahren hat sich allerdings das Forschungsgebiet der Attosekundenphysik deutlich weiterentwickelt, sodass man heute solche quantenphysikalischen Prozesse tatsächlich zeitaufgelöst analysieren kann.

Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstelsekunde (10-18 Sekunden). So lange braucht das Licht ungefähr, um in einem Metall den Weg von einem Atom zum nächsten zurückzulegen. Mit Hilfe ultrakurzer Laserpulse kann man heute Messgenauigkeiten in Attosekunden-Größenordnung erreichen.

Die nun veröffentlichten Daten wurden am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching gemessen. Am Experiment beteiligt waren auch die TU München, das Fritz-Haber-Institut in Berlin, das Max-Planck-Institut für die Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg und die LMU München. An der TU Wien wurden dazu die theoretische Modelle und Computersimulationen entwickelt, um die experimentellen Ergebnisse präzise interpretieren zu können.

Wettlauf der Elektronen

„Im Experiment untersucht man ein Wettrennen der Elektronen“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Zwei verschiedene Metalle – Wolfram und Magnesium – werden aufeinandergestapelt und mit einem Laserpuls beschossen. Das Laserlicht kann nun entweder außen im Magnesium oder darunter im Wolfram Elektronen herauslösen, die dann nach kurzer Zeit den Weg an die Oberfläche finden. Nicht mal einen Nanometer legen die Elektronen dabei normalerweise zurück, und trotzdem kann man messen, mit welchem Vorsprung die Elektronen aus dem Magnesium vor den Elektronen aus der Wolfram-Schicht an der Oberfläche ankommen.

Die Länge der Elektronen-Sprintstrecke kann variiert werden: Zwischen einer und fünf Atomlagen Magnesium wurde auf das Wolfram aufgedampft. „Je dicker die Magnesium-Schicht ist, umso größer ist der mittlere zeitliche Vorsprung der Elektronen, die dort herausgelöst werden, gegenüber den Elektronen aus der Wolfram-Schicht“, sagt Christoph Lemell (TU Wien). Der einfache Zusammenhang zwischen Schichtdicke und Ankunftszeit zeigt, dass sich die Elektronen recht ungestört und geradlinig („ballistisch“) durch das Metall bewegen und es nicht zu komplexeren Stoßprozessen kommt.

Scharf gezogene Ziellinie

Entscheidend für die Zeitmessung beim Elektronen-Sprint ist eine wohldefinierte Ziellinie. Dafür wurde im Experiment ein weiterer Laserpuls auf die Metall-Oberfläche geschossen – und zwar so, dass er die aus dem Metall austretenden Elektronen beeinflusst, aber nicht ins Innere des Metalls eindringt. „Innerhalb eines Bereichs der kürzer ist als der Abstand zwischen zwei Metall-Atomen ändert sich die Intensität dieses Laserfeldes ganz extrem“, erklärt Georg Wachter (TU Wien). Schon in der äußersten atomaren Schicht des Metalls wird das Feld praktisch auf null reduziert, unmittelbar oberhalb der Metalloberfläche hingegen geraten die austretenden Elektronen sofort in ein starkes Laserfeld. Erst durch die Schärfe dieses Übergangs wird die präzise Messung möglich.

Die neuen Erkenntnisse sollen bei der weiteren Miniaturisierung von elektronischen und photonischen Bauteilen helfen – und sie sind ein weiterer Beweis für die erstaunlichen Möglichkeiten der Attosekundenphysik, durch deren Techniken atomare Phänomene immer besser studiert werden können. „Dieser Forschungsbereich könnte ganz neue Türen öffnen, neue Methoden für die Quantentechnologie liefern und uns helfen, grundlegende Fragen der Materialwissenschaft und Elektronik zu verstehen“, sagt Joachim Burgdörfer.

Graphikdownload: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien

Publikation "Nature":

http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7534/full/nature14094.html

Rückfragehinweise:

Prof. Christoph Lemell

Institut für Theoretische Physik

christoph.lemell@tuwien.ac.at

Dr. Georg Wachter

Institut für Theoretische Physik

georg.wachter@tuwien.ac.at

Prof. Joachim Burgdörfer

Institut für Theoretische Physik

joachim.burgdoerfer@tuwien.ac.at

Aussender:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

T.: +43-1-58801-41027

florian.aigner@tuwien.ac.at

Jakob Salzer erhält ÖPG-Studierendenpreis

Jakob Salzer

Jakob Salzer erhält den Studierendenpreis der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft für die beste Masterarbeit 2014. Seine Arbeit, die unter der Anleitung von Ass. Prof. Daniel Grumiller erstellt wurde, trägt den Titel „The Cosmological Constant as a Thermodynamical Variable in 2d Dilaton Gravity“. Darin beschäftigte er sich mit der Thermodynamik Schwarzer Löcher in einem bestimmten Gravitationsmodell in Anwesenheit einer veränderlichen kosmologischen Konstante.

Thermodynamik und Schwarze Löcher

In mehreren bahnbrechenden Arbeiten zeigten Stephen Hawking und Jacob Bekenstein in den siebziger Jahren, dass bestimmten Raumzeiten – im Besonderen auch Schwarze Löcher – Temperatur und Entropie zugeordnet werden können. Schwarze Löcher folgen also den üblichen Gesetzen der Thermodynamik, die auch das Verhalten gewöhnlicher makroskopischer Systeme bestimmen, z.B.: Wärme fließt vom wärmeren Körper zum kälteren. Bei makroskopischen Objekten jedoch lassen sich die Gesetze der Thermodynamik aus dem kollektiven Verhalten einer großen Anzahl von mikroskopischen Konstituenten (Atome, Moleküle) herleiten, was nahelegt, dass Ähnliches auch für Schwarze Löcher möglich sein sollte. Die Identifizierung dieser mikroskopischen Freiheitsgrade und das damit verbundene Problem einer konsistenten Quantentheorie der Gravitation ist jedoch noch immer Gegenstand intensivster Forschungsbemühungen.

Gravitation in 2 Dimensionen: ein toy-model für die Allgemeine Relativitätstheorie

Jakob Salzer beschreibt die Motivation hinter seiner Masterarbeit so: ”Die Behandlung grundlegender Fragen zu Schwarzen Löchern ist im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie oft erschwert durch das Zusammenspiel von Problemen technischer und konzeptueller Natur. In solchen Fällen ist es oft zielführender, vereinfachte Theorien - so genannte ‘toy-models' - zu betrachten, in denen konzeptuelle Fragen untersucht werden können, während Probleme technischer Natur auf ein Minimum reduziert sind. Ein beliebtes ‘toy-model' für die Allgemeine Relativitätstheorie ist zwei-dimensionale (2d) Dilaton- Gravitation.”

In dieser Gravitationstheorie untersuchte Jakob Salzer das thermodynamische Verhalten Schwarzer Löcher bei Anwesenheit einer veränderlichen kosmologischen Konstante.

Auch in seiner Dissertation beschäftigt sich Jakob Salzer mit Aspekten der Thermodynamik Schwarzer Löcher im Rahmen der 2d Dilaton Gravitation.

Rückfragehinweis:

Jakob Salzer

Institut für Theoretische Physik

T.: +43 (1) 58801-13622

jakob.salzer@tuwien.ac.at

Max Riegler erhält DOC Stipendium

Eines der begehrten DOC Stipendien der Akademie der Wissenschaften geht an ein Mitglied des Instituts für Theoretische Physik an der TU Wien.

Max Riegler

Nach dem Studierendenpreis der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft für die beste Masterarbeit im Jahr 2013 konnte Max Riegler 2014 die international besetzte Gutachterkommission des Doktorand(inn)enprogramms der ÖAW von sich und seinem Forschungsschwerpunkt überzeugen. Im Rahmen seiner Dissertation mit dem Titel "Higher-Spin Holography in 2+1 Dimensions" wird Max Riegler von einem der prestigeträchtigen DOC Stipendien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für die kommenden 2 Jahre unterstützt werden.

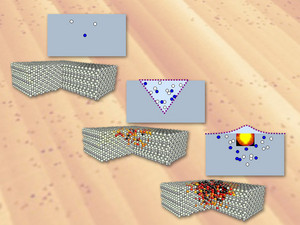

Schematische Darstellung der Berechnung von holographischer Verschänkungsentropie. Die Verschränkungsentropie zwischen den Gebieten A und B ist proportional zur Fläche der Oberfläche F, deren Rand das Gebiet A begrenzt.

Das holographische Prinzip in höheren Dimensionen

Max Riegler arbeitet unter der Anleitung von Associate Prof. Daniel Grumiller an seiner Dissertation, in der er sich im Wesentlichen mit dem so genannten "holographischen Prinzip" auseinandersetzt. Max Riegler, der im Moment einen viermonatigen Forschungsaufenthalt an der Kyoto Universität in Japan absolviert, beschreibt das Thema seiner Dissertation folgendermaßen:

„Im Wesentlichen beschäftige ich mich im Rahmen meiner Dissertation mit der Frage nach einem besseren Verständnis einer möglichen Theorie der Quantengravitation, die Gravitation auf sehr kleinen Längenskalen oder alternativ bei sehr großen Energien, bzw. Massen, korrekt beschreibt. Das so genannte "holographische Prinzip" ist eine Möglichkeit, um einem besseren Verständniss dieses Problems näher zu kommen. Dieses Prinzip besagt, dass man eine Theorie, die Gravitation beschreibt, auch zur Beschreibung einer Quantentheorie nutzen kann, die allerdings eine Dimension weniger besitzt als die Gravitationstheorie. Umgekehrt funktioniert es ebenso.

Besonders interessant ist die Frage, wie dieses holographische Prinzip für Gravitationstheorien funktioniert, die mehr Symmetrie aufweisen als sonst üblich. Im holographischen Kontext kann man diese zusätzlichen Symmetrien als Objekte mit "höherem spin" (mehr als spin=2) auffassen, daher der Name "Higher-Spin".

Von speziellem Interesse für meine Forschungsarbeit ist es im Moment, mich mit Verschränkungsentropie, einem Maß für die Verschränkung von

Quantensystemen, auseinanderzusetzen. Insbesondere Raumzeiten, welche keine Krümmung aufweisen sind ein sehr interessantes Betätigungsfeld für meine Forschung. Besonders reizvoll sind in diesem Zusammenhang auch geometrische Zusammenhänge, die helfen, Theorien mit höherem Spin besser zu verstehen.“

Bildernachweis:

Alle Bilder: Abdruck honorarfrei

Rückfragehinweis:

Max Riegler

Institut für Theoretische Physik

T.: +43 (1) 58801-13622

rieglerm@hep.itp.tuwien.ac.at

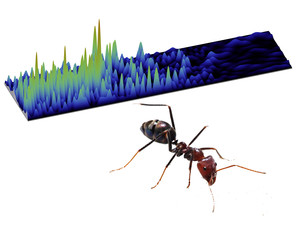

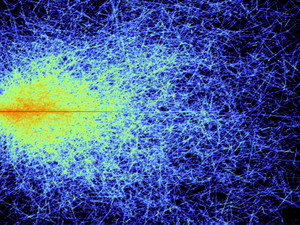

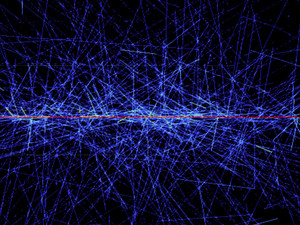

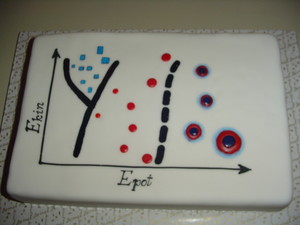

Teilchen, Wellen und Ameisen

Tiere, die nach Futter suchen, oder Elektronen, die sich durch Metall bewegen: Zwischen verblüffend unterschiedlichen Phänomenen wurden an der TU Wien überraschende Gemeinsamkeiten gefunden.

Ameisen und Wellen - gibt es da Ähnlichkeiten? [1]

Werden Teilchen oft gestreut, entstehen komplizierte Wege ...

... werden Teilchen seltener gestreut, ist die Eindringtiefe größer, der durchschnittliche Weg, den die eingedrungenen Teilchen zurücklegen, ist jedoch gleich lang.

Eine Welle dringt in einen Bereich mit vielen Störstellen ein.

Eine Welle dringt in einen Bereich mit wenigen Störstellen ein.

Ein Betrunkener torkelt ziellos auf einen Platz, auf dem Straßenlaternen stehen. Ab und zu wird er an eine Laterne stoßen, seine Richtung ändern müssen und weitertorkeln. Hängt seine Verweildauer auf diesem Platz von der Anzahl der Straßenlaternen pro Fläche ab? Die überraschende Antwort ist: Nein.

Egal ob auf jedem Quadratmeter eine Straßenlaterne im Weg steht, oder ob die Abstände zwischen ihnen groß sind – der Betrunkene braucht auf seiner zufälligen Wanderung vom Betreten bis zum Verlassen des Platzes im Durchschnitt immer gleich lange. Berechnungen der TU Wien zeigen nun, dass diese Konstanz der Verweildauer ein universelles Phänomen ist. Transportphänomene aus ganz unterschiedlichen Bereichen lassen sich so erklären – von der Wanderung von Ameisen bis zu Lichtwellen, die ihren Weg durch diffuses Milchglas suchen.

Die Ergebnisse wurden gemeinsam mit Forschungteams aus Frankreich erarbeitet (Institut Langevin und Laboratoire Kastler-Brossel, Paris) und wurden nun im Fachjournal PNAS veröffentlicht.

Und wenn ich auch wanderte im finsteren Glas …

Prof. Stefan Rotter (Institut für Theoretische Physik, TU Wien) untersucht mit seinem Team, wie sich Wellen in einem ungeordneten Medium ausbreiten. Das können Lichtwellen sein, die durch eine getönte Fensterscheibe dringen, oder auch Quantenteilchen, die sich wellenartig durch ein Material mit einzelnen Störstellen bewegen.

„Solche Transportphänomene charakterisiert man normalerweise mit Hilfe der sogenannten mittleren freien Weglänge“, erklärt Rotter. Das ist die Strecke, die sich eine Welle oder ein Teilchen typischerweise frei bewegen kann, bis sie auf das nächste Hindernis trifft – also der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Straßenlaternen im Fall des torkelnden Wanderers, oder die Distanz zwischen zwei mikroskopischen Partikeln im Glas, an denen eine Lichtwelle gestreut wird.

Die Verweildauer ist immer gleich

Von dieser mittleren freien Weglänge hängen viele wichtige physikalische Größen ab – zum Beispiel legt sie fest, welcher Anteil des Lichts von einer trüben Glasscheibe durchgelassen wird. „Man kann auch berechnen, wie viel Zeit der durchgelassene und der reflektierte Anteil des Lichts jeweils im Glas verbringen. Auch diese Größen, die sogenannte Transmissionszeit und die Reflektionszeit, hängen stark von der mittleren freien Weglänge ab“, erklärt Philipp Ambichl, Doktorand in der Gruppe Rotter und Ko-Autor der Studie.

Betrachtet man diese beiden Anteile aber gemeinsam um insgesamt die durchschnittliche Verweildauer des Lichts im Glas zu berechnen, dann heben sich diese Abhängigkeiten auf. Im Ergebnis kommt die freie Weglänge nicht mehr vor. Licht hält sich also in einer sehr trüben Glasplatte genauso lange auf wie in einer beinahe durchsichtigen.

Beim Betrunkenen und den Straßenlaternen ist es genauso: Stehen viele Laternen im Weg, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich zu Beginn irgendwo anstößt, gleich umkehrt und gar nicht weit in den Platz vordringt – dann ist die Aufenthaltsdauer klein. Wege, die ihn auf die andere Seite des Platzes führen, dauern umso länger, je mehr Straßenlaternen es gibt. Insgesamt heben sich die beiden Effekte auf, sodass die zu erwartende Verweildauer auf dem Platz immer gleich ist.

„Verblüffend ist, dass diese Erkenntnis auf ganz unterschiedliche Systeme zutrifft“, sagt Philipp Ambichl. „Sie trifft etwa auf Kugeln zu, die man über ein Brett rollen lässt, in dem zufällig verteilte Nägel eingeschlagen sind. Es gilt aber auch für Elektronen-Wellen, die sich durch ein ungeordnetes Material bewegen, wo das Elektron zum Beispiel an einzelnen Atomen gestreut wird.“

Sogar in der Biologie lässt sich das Phänomen beobachten: Wenn Ameisen über eine Fläche spazieren, kann man das auch als Zufalls-Wanderung beschreiben und mathematisch abschätzen, wie lange sie auf dieser Fläche verweilen werden. Eine große Ameise braucht für die Reise weniger Schritte als eine kleine, die kleinere Ameise hat daher viel öfter die Möglichkeit, ihre Richtung zu ändern. Trotzdem ist die Verweildauer für beide Ameisen gleich, sie hängt nur von der Größe des betrachteten Areals ab.

„In der Gesamt-Verweildauer haben wir eine feste Größe identifiziert, die von der mittleren freien Weglänge gänzlich unabhängig ist. Dieses erstaunliche Resultat wird uns helfen ganz unterschiedliche Transportphänomene besser zu verstehen die etwa auch in ganz konkreten Anwendungen wie Solarzellen auftreten“, sagt Stefan Rotter. Egal ob Teilchen, Wellen oder Ameisen – vom Studium eines Transportprozesses kann man auch etwas über scheinbar völlig anders gelagerte Vorgänge lernen.

Der Fachartikel wird diese Woche im Journal "PNAS" publiziert. Eine frei zugängliche Vorversion finden Sie hier:

http://arxiv.org/abs/1409.7229

Bildernachweis:

[1] Bild:Fir0002/Flagstaffotos, GNU Free Documentation Licence 1.2

Alle Bilder: Abdruck honorarfrei

Rückfragehinweis:

Prof. Stefan Rotter

Institut für Theoretische Physik

T: +43-1-58801-13618

stefan.rotter@tuwien.ac.at

Aussender:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

T: +43-1-58801-41027

florian.aigner@tuwien.ac.at

Laserpulse und Materie: IMPRS-APS-Meeting in Wien

Die TU Wien kooperiert mit den Max-Planck-Zentren bei der Erforschung ultrakurzer Laserpulse und ihrer Auswirkungen. Von 24. bis 26.11. wird das Thema in einer Vortragsreihe vorgestellt.

Laserpulse und Materie

Den kürzesten und schnellsten Vorgängen, die es in der Natur gibt, versucht man mit Laserpulsen auf die Spur zu kommen. Auf der Zeitskala von Femto- und Attosekunden lassen sich chemische und quantenphysikalische Phänomene beobachten. Die TU Wien kooperiert mit der deutschen Max-Planck-Gesellschaft und ist an der Max-Planck-Research School of Advanced Photon Science (IMPRS-APS) beteiligt. Das Jahrestreffen findet diesmal in Wien statt. Dabei wird es zahlreiche Vorträge über dieses Forschungsgebiet zu hören geben – die meisten davon werden die Doktorandinnen selbst halten. Studierende, die sich einen Eindruck von diesem spannenden Forschungsgebiet verschaffen wollen, sind herzlich eingeladen.

Einblick in internationale Top-Forschung

Gleich zwei Forschungsgruppen der TU Wien aus zwei unterschiedlichen Fakultäten sind Teil der Research School: Das Team von Prof. Joachim Burgdörfer (Institut für Theoretische Physik) und jenes von Prof. Karl Unterrainer (Institut für Photonik, Fakultät für Elektrotechnik). Die zahlreichen Doktorandinnen und Doktoranden der TU Wien, die in den vergangenen Jahren Teil des IMPRS-APS waren, haben davon sehr profitiert: „Diese Research School bietet die Möglichkeit, schon früh internationale Kontakte zu weltweit führenden Forschungsgruppen zu knüpfen. Für eine wissenschaftliche Karriere ist das äußerst nützlich“, sagt Joachim Burgdörfer.

Von Montag, dem 24.11. bis Mittwoch, 26.11., findet die IMPRS-APS-Tagung in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Theatersaal, Sonnenfelsgasse 19, 1010 Wien) statt. Wer einen Einblick in die aktuelle Attosekunden-Forschung und die Wechselwirkung ultrakurzer Lichtpulse mit Materie erhalten möchte, ist herzlich eingeladen, die Vorträge zu besuchen.

Detailliertes Programm:

http://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/tuwien/fotos/news/IMPRS_Annual_Vienna2014_Program_2.pdf

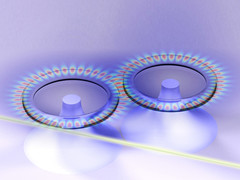

Gewinnen durch Verlust

Ein scheinbar widersinniges Verhalten von Lasern, das an der TU Wien vorhergesagt worden war, konnte nun in einem neuen Experiment bestätigt werden, wie das Fachjournal „Science“ berichtet.

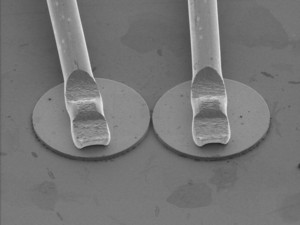

Zwei kreisförmige Raman-Laser werden aneinander gekoppelt und durch eine Licht-Faser mit Energie versorgt (sh. gelbe Linie). [1]

Fügt man einem der beiden Laser Verluste zu, wie durch den absorbierenden Streuer rechts, beginnt das gekoppelte System zu lasen und emittiert einen kohärenten Lichtstrahl (sh. rote Linie). [1]

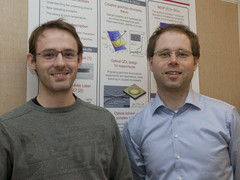

Matthias Liertzer (l) und Stefan Rotter (r)

Was zunächst wie eine mathematische Kuriosität aussah ist nun zur neuen Laser-Technologie geworden. Vor zwei Jahren wurde von Physikern der TU Wien ein paradoxer Laser-Effekt vorhergesagt: In bestimmten Situationen kann man einen Laser einschalten, indem man ihm nicht mehr Energie zuführt, sondern ihm stattdessen Energie entnimmt. Erste experimentelle Anzeichen für diesen Effekt wurden vor kurzem an der TU gefunden; nun konnte der paradoxe Laser-Effekt in Zusammenarbeit mit Teams von der Washington University in St. Louis, USA und von RIKEN, Japan auf ein weiteres Laser-System übertragen und dort präzise vermessen werden. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal „Science“ veröffentlicht.

Einschalten durch Ausschalten

Matthias Liertzer und Prof. Stefan Rotter stießen zunächst in Computersimulationen auf den Effekt: „Wenn man zwei kleine, gleichartig gebaute Laser in engen Kontakt zueinander bringt, dann können sich diese auf eine Weise beeinflussen, die auf den ersten Blick jeder Erwartung widerspricht“, erklärt Stefan Rotter. „Normalerweise leuchtet ein Laser, wenn man ihm mehr Energie zuführt. Doch bei geeigneter Laser-Kopplung kann eine Energiezufuhr die beiden Laser abschalten und ein Energieverlust kann die Laser zum Leuchten bringen.“

In einem Laser werden Lichtteilchen vervielfältigt, es kommt zu einer Kettenreaktion die letztendlich kräftige Strahlung erzeugt. Normalerweise ist dabei jeder Lichtverlust höchst unerwünscht. Wenn zu viel Licht verlorengeht, etwa durch eine schlecht verspiegelte Außenwand des Lasers, dann kann die Lichtproduktions-Kettenreaktion nicht aufrecht erhalten werden und der Laser erlischt.

Paradoxes Verhalten am „Entartungspunkt“

„Die Eigenschaften der Laser kann man durch mathematische Gleichungssysteme sehr gut beschreiben und verstehen“, erklärt Matthias Liertzer. „Wenn man sich diese Gleichungen genau ansieht, mit denen auch die Kopplung zwischen zwei Lasern beschrieben wird, dann stellt man fest, dass hier sogenannte Entartungspunkte auftreten. Befindet sich der Zustand, der den Laser mathematisch charakterisiert, in der Umgebung eines solchen Entartungspunktes, dann zeigt sich paradoxes Verhalten.“

Im Experiment, das von Bo Peng und Dr. Sahin Kaya Ozdemir mit der Gruppe von Prof. Lan Yang in St. Louis, USA durchgeführt wurde, stellte man zwei winzige kreisförmige Laser her, die man in unmittelbarer Nähe zueinander platzierte. Zusätzlich wurde eine feine Spitze aus Chrom in das System eingebracht, die Licht stark absorbiert. Durch genaues Justieren der Spitze kann der Lichtverlust fein dosiert werden. „Die Experimente bestätigten unsere Vorhersagen: Wenn sich das System in der Nähe des Entartungspunktes befindet, führt die Absorption der Spitze dazu, dass sich der Laser einschaltet und zu leuchten beginnt“, sagt Stefan Rotter.