News

Kochrezept für ein Universum

Erhitzen und ein bisschen rühren: Ein expandierendes Universum kann auf erstaunlich einfache Weise entstehen, sagen Berechnungen an der TU Wien.

Kochrezept für ein Universum: Erhitzen und umrühren.

Daniel Grumiller erhitzt die Raumzeit - zumindest am Papier.

Der indische Physiker Arjun Bagchi (rechts) besucht derzeit die TU Wien und hat kürzlich ein Lise-Meitner Fellowship vom FWF erhalten, um in Zusammenarbeit mit Daniel Grumiller (links) die neuen holographischen Zusammenhänge in flachen Raumzeiten zu erforschen.

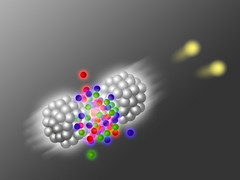

Wenn man Suppe erhitzt, beginnt sie zu kochen. Wenn man Raum und Zeit erhitzt, kann ein expandierendes Universum entstehen – ganz ohne Urknall. Diesen Phasenübergang zwischen einem langweiligen leeren Raum und einem expandierenden Universum, das Masse enthält, konnte ein Forschungsteam der TU Wien gemeinsam mit Kollegen aus Harvard, dem MIT und Edinburgh nun berechnen. Dahinter liegt ein bemerkenswerter Zusammenhang zwischen Quantenfeldtheorie und Einsteins Relativitätstheorie.

Kochen mit Raum und Zeit

Aus dem Alltag kennen wir Phasenübergänge nur von Stoffen, die zwischen festem, flüssigem und gasförmigem Zustand wechseln. Allerdings können auch Raum und Zeit selbst solche Übergänge durchmachen, wie die Physiker Steven Hawking und Don Page schon 1983 zeigten. Sie berechneten, dass aus leerem Raum bei einer bestimmten Temperatur plötzlich ein Schwarzes Loch werden kann.

Lässt sich bei einem ähnlichen Prozess aber auch ein ganzes Universum erzeugen, das sich kontinuierlich ausdehnt, so wie unseres? Diese Frage stellte sich Daniel Grumiller vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien gemeinsam mit Kollegen aus Harvard, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Universität Edinburgh. Das Ergebnis: Tatsächlich scheint es eine kritische Temperatur zu geben, bei der aus einem völlig leeren, flachen Raum ein expandierendes Universum mit Masse wird. „Die leere Raumzeit beginnt gewissermaßen zu kochen, es bilden sich Blasen, eine von ihnen expandiert und nimmt schließlich die gesamte Raumzeit ein“, erklärt Daniel Grumiller.

Das Universum muss dabei rotieren – das Kochrezept für ein expandierendes Universum lautet also: Erhitzen und umrühren. Diese Rotation kann allerdings beliebig gering sein. Bei den Berechnungen wurden vorerst nur zwei Raumdimensionen berücksichtigt. „Es gibt aber nichts, was dagegen spricht, dass es in drei Raumdimensionen genauso ist“, meint Grumiller.

Unser eigenes Universum ist allerdings wohl nicht auf diese Weise entstanden: Das Phasenübergangs-Modell ist nicht als Konkurrenz zur Urknalltheorie gedacht. „In der Kosmologie weiß man heute sehr viel über das frühe Universum – das zweifeln wir nicht an. Aber für uns ist die Frage entscheidend, welche Phasenübergänge in Raum und Zeit möglich sind und wie die mathematische Struktur der Raumzeit beschrieben werden kann“, sagt Grumiller.

Auf der Suche nach der Struktur des Universums

Die Theorie ist die logische Fortsetzung der sogenannten „AdS-CFT-Korrespondenz“, einer 1997 aufgestellten Vermutung, die seither die Forschung an den fundamentalen Fragen der Physik stark beeinflusst hat: Sie beschreibt einen merkwürdigen Zusammenhang zwischen Gravitationstheorien und Quantenfeldthorien – zwei Bereiche, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben müssten. In bestimmten Grenzfällen, so sagt die AdS-CFT-Korrespondenz, lassen sich Aussagen der Quantenfeldtheorie in Aussagen von Gravitationstheorien überführen und umgekehrt. Das klingt zunächst ähnlich merkwürdig, als würde man das Herunterfallen eines Steins studieren, indem man die Temperatur heißer Atome in einem Gas berechnet. Zwei ganz unterschiedliche physikalische Gebiete werden in Verbindung gebracht – aber es funktioniert.

Die Quantenfeldtheorie kommt dabei immer mit einer Dimension weniger aus als die dazugehörige Gravitationstheorie – das bezeichnet man als „holographisches Prinzip“. Ähnlich wie ein zweidimensionales Hologramm ein dreidimensionales Objekt darstellen kann, kann eine Quantenfeldtheorie mit zwei Raumdimensionen eine physikalische Situation in drei Raumdimensionen beschreiben.

Korrespondenz auch für flache Raumzeit

Die Gravitationstheorien müssen dafür allerdings in einer Raumzeit mit einer exotischen Geometrie definiert werden - in sogenannten „Anti-de-Sitter-Räumen“, deren Geometrie von der flachen Geometrie unserer Alltagserfahrung deutlich abweicht. Es wurde schon seit langem vermutet, dass es eine ähnliche Version dieses „holographischen Zusammenhangs“ auch für flache Raumzeiten geben könnte, aber es mangelte bisher an konkreten Modellen, die diesen Zusammenhang belegten.

Letztes Jahr wurde von Daniel Grumiller und Kollegen erstmals so ein Modell aufgestellt (der Einfachheit halber in bloß zwei Raumdimensionen). Das führte schließlich zur aktuellen Fragestellung: Dass es in den Quantenfeldtheorien einen Phasenübergang gibt, wusste man. Doch das bedeutete, dass es aus Konsistenzgründen auch auf der Gravitatations-Seite einen Phasenübergang geben muss.

„Das war zunächst ein Rätsel für uns“, sagt Daniel Grumiller. „Das würde einen Phasenübergang zwischen einer leeren Raumzeit und einem expandierenden Universum bedeuten, und das erschien uns zunächst äußerst unwahrscheinlich.“ Die Rechenergebnisse zeigten dann aber, dass genau diesen Übergang tatsächlich gibt. “Wir beginnen erst, diese Zusammenhänge zu verstehen“, meint Daniel Grumiller. Welche Erkenntnisse über unser eigenes Universum wir dadurch ableiten können, ist heute noch gar nicht absehbar.

Originalpublikation:

A. Bagchi, S. Detournay, D. Grumiller qnd Joan Simon, Phys. Rev. Lett. 111, 181301 (2013):

http://arxiv.org/abs/arXiv:1305.2919

siehe auch: A. Bagchi, S. Detournay and D. Grumiller, Phys. Rev. Lett. 109, 151301 (2012):

http://arxiv.org/abs/arXiv:1208.1658

Rückfragehinweis:

Dr. Daniel Grumiller

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

daniel.grumiller@tuwien.ac.at

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Award of Excellence an Dominik Steineder

BM Karlheinz Töchterle, Dominik Steineder

Als einer von vier AbsolventInnen des Doktoratsstudiums an der TU Wien wurde Dominik Steineder mit dem "Award of Excellence" ausgezeichnet.

Dominik Steineder hatte seine Doktorarbeit mit dem Titel "Holographic descriptions of anisotropic plasma" bei Prof. Anton Rebhan am Institut für Theoretische Physik im November 2012 abgeschlossen. Diese beinhaltet unter anderem neue Resultate zur Viskosität des Quark-Gluon-Plasma, die zeigten, dass die bislang vermutete untere Schranke für die Viskosität einer Quantenflüssigkeit durch Anisotropien unterboten werden kann, was in der internationalen Fachwelt auf großes Interesse stieß. (Siehe dazu die Pressemitteilung

http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7355/.)

Die Preisverleihung fand am 12. Dezember 2013 durch Dr. Karlheinz Töchterle im Palais Harrach statt (und war eine der letzten Amtshandlungen des Wissenschaftsministers Dr. Karlheinz Töchterle).

Rückfragehinweis:

Dr. Anton Rebhan

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

rebhana@tph.tuwien.ac.at

Logik und Teilchen

Zwei neue Doktoratskollegs an der TU Wien wurden vom Wissenschaftsfonds FWF genehmigt: „Logik in der Informatik“ und „Teilchen und Wechselwirkungen“. Das bestehende Kolleg „Wasserwirtschaftliche Systeme“ wurde verlängert.

Logische Methoden in der Computerwissenschaft und Teilchenphysik: Zwei neue Doktoratskollegs an der TU Wien

Die TU Wien darf sich über zwei der fünf neuen Doktoratskollegs freuen, die nun vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF gefördert werden. Prof. Helmut Veith wird das Kolleg „Logical Methods in Computer Science“ leiten, Prof. Anton Rebhan das Kolleg „Particles and Interaction“. In den beiden Doktoratsprogrammen können insgesamt 25 junge Doktoratsstudierende angestellt werden. Zusätzlich wird eine größere Anzahl assoziierter Mitglieder von den neuen Kollegs profitieren.

Außerdem läuft das interdisziplinäre Doktoratsprogramm „Wasserwirtschaftliche Systeme“ weiter, das 2009 an der TU Wien unter der Leitung von Prof. Günter Blöschl gestartet wurde: Nach erfolgreicher Evaluierung wurde es nun verlängert. Verlängert wurde auch das Doktoratskolleg CoQuS ("Complex Quantum Systems"), an dem die TU Wien ebenfalls stark beteiligt ist.

“Particles and Interactions“: Ausrechnen, wie die Welt funktioniert

Auf die Suche nach den fundamentalen Gesetzen des Universums macht man sich im Doktoratskolleg „Teilchen und Wechselwirkungen“. „Das Forschungsgebiet steht heute an der Schwelle zu einer neuen Ära, mit bahnbrechenden Experimenten bei bisher unerreicht hohen Energien, bei hohen Dichten oder auch mit extrem hoher Präzision im Niedrigenergiebereich“, sagt Anton Rebhan.

Offene Fragen gibt es in der Physik noch genug: Wie können wir die Dunkle Materie oder den Ursprung der Masse verstehen? Wie lassen sich exotische Materiezustände erklären, wie sie Augenblicke nach dem Urknall auftraten, oder bei hochenergetischen Teilchenkollisionen zu beobachten sind? Was geht im Zentrum extrem dichter Sterne vor sich?

In den letzten Jahren gab es – nicht zuletzt durch die Experimente am CERN – große Fortschritte in diesem Forschungsbereich. Das Doktoratskolleg soll nun weitere Hinweise zu grundlegenden Problemen rund um die Vereinheitlichung der Grundkräfte, der Theorie der Quantengravitation und den fundamentalen Symmetrien der Natur liefern. Neben der TU Wien werden auch theoretische und experimentelle Forschungsgruppen der Universität Wien und der Akademie der Wissenschaften (Institut für Hochenergiephysik und Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik) eingebunden, um eine wienweite fruchtbare wissenschaftliche Umgebung für Doktoratsstudenten zu schaffen.

“Logical Methods in Computer Science“: Die Grundlagen für die Computerindustrie von morgen

Für die Softwaretechnik wird Logik in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Computer, die selbstständig argumentieren und urteilen können, werden in ganz verschiedenen Bereichen Einzug halten – etwa in der Medizin, in der Wirtschaft, aber auch in Alltagsanwendungen zu Hause.

„Ähnlich wie die Differential- und Integralrechnung völlig neue Möglichkeiten für die Physik und die Ingenieurswissenschaften eröffnet hat, ist die Logik eine Schlüsseldisziplin für neue Entwicklungen in den Computerwissenschaften“, meint Helmut Veith, der gemeinsam mit Stefan Szeider das Doktoratsprogramm leitet.

Durch das Vienna Center for Logic and Algorithms (VCLA) wurde in den vergangenen Jahren ein international sichtbares Kompetenzzentrum für Logik in der Informatik aufgebaut, das nun durch das Doktoratskolleg noch weiter gestärkt wird.

In drei Forschungsbereichen der Logik wurde in den letzten zwei Jahrzehnten an der TU Wien eine besonders gute internationale Sichtbarkeit erreicht, diese Bereiche werden auch im neuen Doktoratskolleg eine wichtige Rolle spielen: Erstens die Computationale Logik, ganz besonders Beweistheorie, Komplexitätstheorie und automatische Beweisführung, zweitens die Anwendung von Logik auf Datenbanken und künstliche Intelligenz, und drittens „Computer Aided Verification“ bzw. „Model Checking“, wo man mit Hilfe von Computerprogrammen Algorithmen auf Fehler untersucht.

Neben der Fakultät für Informatik der TU Wien sind auch die Fakultät für Mathematik und Geoinformation, die Universität Linz und die Technische Universität Graz mit je einer Doktorandenstelle im Doktoratskolleg vertreten. Die Zusammenarbeit mit Graz und Linz verstärkt die bestehenden Synergien im Nationalen Forschungsnetzwerk Rigorous Systems Engineering.

Verlängerung für Wasserwirtschafts-Projekt

Viele wissenschaftliche Erfolge brachte auch das Doktoratskolleg „Wasserwirtschaftliche Systeme“, geleitet von Prof. Günter Blöschl. Nach vier Jahren Laufzeit wurde das Kolleg nun evaluiert und darf in die nächste Runde gehen – es gehört zu den zehn laufenden Kollegs, die vom FWF verlängert werden.

Auch das Doktoratskolleg CoQuS wurde verlängert. In diesem Kolleg geht es um Quantentechnologie, Quantenoptik und Quanteninformation. Koordiniert wird es von der Unviersität Wien, aber auch hier ist die TU Wien stark vertreten.

Rückfragehinweis:

Dr. Anton Rebhan

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

rebhana@tph.tuwien.ac.at

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

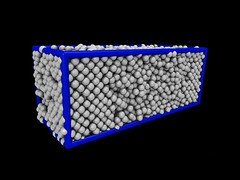

Videotipp: Phasenübergänge, visualisiert am Computer

Eine an der TU Wien entwickelte Simulationsmethode vereinfacht die Berechnung, ob ein Material bei bestimmten äußeren Bedingungen fest oder flüssig ist. Dieses Video erklärt, wie dieses Verfahren funktioniert.

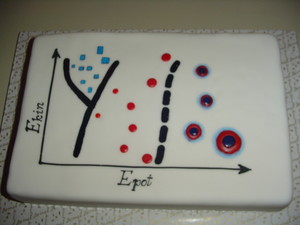

Fest? Flüssig? Gasförmig? In vielen praktischen Anwendungen spielen Phasendiagramme eine ganz zentrale Rolle: Sie sind gewissermaßen Landkarten, die genau anzeigen, in welchem Aggregatszustand ein Material bei bestimmten äußeren Bedingungen vorliegt. So kann etwa eine Flüssigkeit erstarren, wenn man den Druck erhöht, oder aber auch, wenn man die Temperatur senkt. In einem Druck-Temperatur-Phasendiagramm kann man auf einen Blick sehen, wie die Grenzen zwischen fester und flüssiger Phase verlaufen.

Schmelzen und Erstarren am Computer

Diese Grenzen rechnerisch vorherzusagen ist allerdings schwierig. Man kann das Material am Computer simulieren, die Rechnung entweder im flüssigem oder im festen Zustand starten und hoffen, dass sich nach überschaubarer Zeit der tatsächliche Endzustand eingestellt hat. Man kann die Rechnung aber auch gleich mit einem Gemisch aus fester und flüssiger Phase beginnen und beobachten, ob sich im Laufe der Simulation der Festköper oder die Flüssigkeit über das Simulationsvolumen ausbreitet. All diese Methoden haben aber Nachteile: sie sind aufwändig und nicht unbedingt zuverlässig.

Die entscheidende thermodynamische Größe, die eindeutig Antwort darüber gibt, ob das Material bei bestimmten äußeren Parametern in fester oder flüssiger Form vorliegt, ist die Gibbs-Energie (auch freie Enthalpie). Der Zustand mit der niedrigeren Gibbs-Energie ist der stabile Endzustand. Auch bei chemischen Reaktionen spielt diese Größe eine wichtige Rolle: Die Gibbs-Energie ist ein Maß für die „Verfügbarkeit“ der Energie, die in einem System bei bestimmter Temperatur und bestimmtem Druck steckt. Wenn im Laufe einer chemischen Reaktion die Gibbs-Energie sinkt, dann läuft sie von selbst ab, hat aber der Endzustand eine höhere Gibbs-Energie als der Ausgangszustand, so muss von außen Energie zugeführt werden, um die Reaktion zu ermöglichen.

Neue Rechenmethode

Ulf Rørbæk Pedersen, „post-doc“ Miarbeiter am Institut für Theoretische Physik (gefördert im Rahmen des FWF-SFBs „ViCoM“) entwickelte eine neue Methode, die es erlaubt, den Unterschied in der Gibbs-Energie zwischen fester und flüssiger Phase sehr genau zu berechnen. Somit kann man eindeutig schließen, welche der beiden konkurrierenden Phasen die stabilere ist – ob sich also das Phasengleichgewicht eher zum festen oder eher zum flüssigen Zustand verschiebt, und zwar von selbst, also ohne Energiezufuhr von außen.

In diesem Video erklärt der Wissenschafter, wie die von ihm entwickelte „Interface-Pinning Method“ funktioniert: Er simuliert ein Gemisch aus einem geordneten Festkörper und einer Flüssigkeit und führt eine hypothetische Kraft ein, die bewirkt, dass die Mischung aus den beiden Aggretatszuständen bestehen bleibt. Diese Zusatzkraft, die nur als Rechengröße in der Computersimulation eingeführt wurde, sorgt also dafür, dass das Gemisch weder vollständig erstarren noch vollständig schmelzen kann. Aus der Stärke dieser Kraft lässt sich der Unterschied in der Gibbs-Energie der beiden konkurrierenden Phasen berechnen.

Video unter:

http://www.youtube.com/watch?v=YP_fyY-vGYc

Originalpublikation unter: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/139/10/10.1063/1.4818747

Rückfragehinweis:

Dr. Ulf Rørbæk Pedersen

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

T: +43-1-58801-13651

ulf.pedersen@tuwien.ac.at

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

OePG-Studierendenpreis an Max Riegler

Max Riegler erhält den Studierendenpreis der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft für die beste Masterarbeit. Im Zuge dieser Arbeit hat Max Riegler sich damit auseinandergesetzt, wie man eine bestimmte Klasse von Theorien, welche Gravitation beschreiben, auf eine andere, äquivalente Weise, konsistent beschreiben kann.

Max Riegler (3. von links) und Richard Wollhofen (2. von links) erhalten den geteilten Preis der OePG für ihre Masterarbeiten

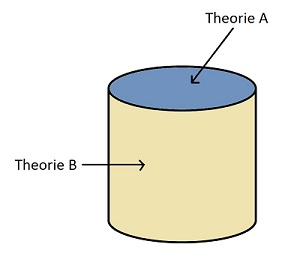

Max Riegler versucht in seiner Masterarbeit durch Anwendung des holographischen Prinzips ein besseres Verständnis von Gravitation in 2+1 Dimensionen zu gewinnen. Das „holographische Prinzip“ erlaubt uns, physikalische Beschreibungen von einer Theorie in eine andere, äquivalente Theorie zu übersetzen. Theorien beschreiben die Wirklichkeit oft nur in einem bestimmten Bereich einer Kenngröße exakt, in anderen Größenordnungen werden ihre Vorhersagen zu ungenau, bzw. liefern offensichtliche Widersprüche. Eine andere Theorie vermag die gesuchte Kenngröße aber in genau diesem bisher unzureichend beschriebenen Bereich genau darzustellen, ist aber dafür in anderen Bereichen unzuverlässig. Eine Übersetzung zwischen diesen beiden Theorien ermöglicht es, die gewünschte Kenngröße und die von ihr beschriebene Physik in allen Bereichen exakt zu beschreiben. Max Riegler nutzt eine spezielle Form des holographischen Prinzips, die „Höhere-Spin-Holographie“, welche zwischen einer bestimmten Raumzeit, welche mehr Symmetrien als sonst üblich besitzt , beschrieben von der Theorie A, und einer zugehörigen Quantenfeldtheorie, Theorie B, übersetzt.

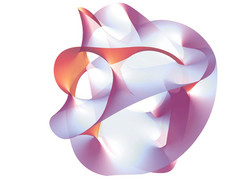

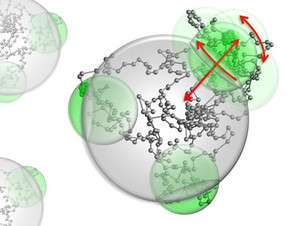

Schematische Darstellung des holographischen Prinzips für eine Raumzeit mit der Topologie eines Zylinders

Besonders ist Max Riegler an Bereichen interessiert, in den die Räume besonders starke Krümmung aufweisen und die Gravitation besonders groß wird. Dies ist zum Beispiel in schwarzen Löchern der Fall. Max Riegler konnte in seiner Masterarbeit einen effizienten Algorithmus entwickeln, welcher zum Finden von passenden Randbedingungen der untersuchten Raumzeit verwendet werden kann, um die hier vorliegende Gravitationstheorie zu beschreiben.

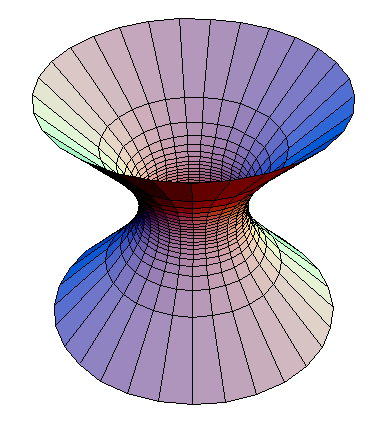

1+1 dimensionale Anti-de-Sitter Raumzeit in flachem 2+1 dimensionalem Raum eingebettet

Max Riegler bleibt seinem Forschungsgebiet und seinem Betreuer Daniel Grumiller, Institut für Theoretische Physik, TU Wien, auch in seiner Dissertation treu. Ziel der Dissertation ist es nun, ein besseres Verständnis der Mechanismen und dualen Feldtheorien dieser Höheren-Spin-Holographie für Raumzeiten zu erlangen, welche nicht Anti-de-Sitter (i.e. Raumzeiten mit konstant negativer Krümmung) sind.

Mehr Information zur Arbeit von Max Riegler finden Sie unter:

http://www.teilchen.at/kdm/437

Foto: S. Albietz (OePG)

Grafiken: Andreas Krassnigg

Rückfragehinweis:

Max Riegler MSc

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

rieglerm@hep.itp.tuwien.ac.at

Autorin:

Sylvia Riedler M.A.

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

sylvia.riedler@tuwien.ac.at

Unendlich ist ungefähr zwei

An der TU Wien wird untersucht, wie die Relativitätstheorie aussieht, wenn man unendlich viele Raumdimensionen annimmt. Erstaunlicherweise ergeben sich daraus Resultate einer 2D-Stringtheorie. Diese Entdeckung soll nun helfen, Schwarze Löcher besser zu verstehen.

Zwei Dimensionen oder unendlich viele Dimensionen? Im Umgang mit Schwarzen Löchern ist das eine komplizierte Frage [1].

Daniel Grumiller

Immanuel Kant hätte sich gewundert. Er betrachtete den dreidimensionalen Raum als etwas a priori Vorgegebenes, als feststehende Voraussetzung für die Erkennbarkeit der Dinge. Doch in der modernen Physik ist längst der Raum selbst zum Forschungsobjekt geworden – und wie viele Dimensionen er hat, ist alles andere als klar.

Um Schwarze Löcher zu untersuchen rechnet Daniel Grumiller von der TU Wien mit unendlich vielen Raumdimensionen – und stößt dabei auf eine erstaunliche Verbindung zwischen Relativitätstheorie und Stringtheorie. Für seine bisherigen Forschungen erhielt er nun den Förderungspreis für Wissenschaft der Stadt Wien.

Das Wichtigste zuerst – kleine Störungen später

Um in der Physik möglichst exakte Ergebnisse zu bekommen, geht man oft von einem einfachen Fall aus und fügt dann kleinere zusätzliche Störungen mit ins Modell ein: Die Bewegung der Erde um die Sonne lässt sich grob berechnen, indem man zuerst alle anderen Himmelskörper ignoriert, danach fügt man die Störungen durch die großen Planeten hinzu. In der Teilchenphysik berechnet man die Wechselwirkung von wenigen Teilchen und bezieht erst dann weitere Teilchen-Interaktionen als kleine Störung mit ein.

Statt der Anzahl von Himmelskörpern oder Teilchen-Interaktionen kann man auch die Anzahl der Raumdimensionen als Störungs-Größe annehmen. Dort funktioniert das allerdings umgekehrt: Man geht nicht von einer möglichst kleinen Anzahl aus sondern nimmt zunächst unendlich viele Raumdimensionen an, und von diesem Extremfall ausgehend kann man sich dann mathematisch wieder einem realistischeren Fall (etwa mit unseren wohlbekannten drei Raumdimensionen) annähern.

Stringtheorie als Ergebnis der Relativitätstheorie

Gemeinsam mit Kollegen aus Spanien untersuchte Daniel Grumiller die Physik Schwarzer Löcher und verwendete dabei den Trick einer unendlichen Dimensionsanzahl. Allerdings hielt die unendlich-dimensionale Relativitätstheorie eine Überraschung bereit: „Wenn wir damit den Raum in der Nähe eines Schwarzen Loches beschreiben, dann ergibt sich aus den Gleichungen plötzlich eine zweidimensionale Stringtheorie – obwohl wir nirgendwo Strings in unsere Rechnungen eingefügt haben“, erklärt Grumiller.

Dieser Zusammenhang erinnert die sogenannte „AdS-CFT-Korrespondenz“: Diese 1997 aufgestellte Vermutung besagt, dass sich ganz unterschiedliche Theorien (Quanten-Gravitationstheorien und Quantenfeldtheorien) in bestimmten Grenzfällen aufeinander abbilden lassen – vorausgesetzt man nimmt jeweils die passende Anzahl von Raumdimensionen an. Warum es solche Querverbindungen zwischen scheinbar ganz unterschiedlichen Bereichen der Physik gibt, ist bis heute nicht ganz verstanden.

Ein neuer Rechentrick für Schwarze Löcher

Dass die unendlichdimensionale Relativitätstheorie gerade auf eine zweidimensionale Stringtheorie führt, ist für Daniel Grumiller ganz besonders erfreulich: Seine Forschungsgruppe an der TU Wien beschäftigt sich nämlich schon seit vielen Jahren mit zweidimensionalen Quanten-Gravitationstheorien. „Unsere bereits bestehenden Ergebnisse aus der zweidimensionalen Stringtheorie können wir nun aufgrund dieses neuentdeckten Zusammenhangs verwenden, um Aussagen über Schwarze Löcher abzuleiten“, ist Grumiller zuversichtlich.

Solche zweidimensionalen Theorien sind besonders dort interessant, wo der Raum als kugelsymmetrisch angenommen werden kann – etwa rund um ein nichtrotierendes Schwarzes Loch. Um diese physikalische Situation zu beschreiben, benötigt man nur zwei Dimensionen: Den räumlichen Abstand vom Zentrum des Schwarzen Lochs und die Zeit.

Förderungspreis der Stadt Wien

Für seine bisherigen Forschungen im Grenzgebiet zwischen Gravitations- und Quantentheorien erhielt Daniel Grumiller den Förderungspreis für Wissenschaft der Stadt Wien. Er wird einmal jährlich an Personen vergeben, die bereits ein hervorragendes Gesamtwerk vorweisen können, das 40. Lebensjahr allerdings noch nicht vollendet haben.

Grumillers Publikation in Physical Review Letters

Frei zugänglicher Artikel in Arxiv

[1] Creative Commons 2.0, Bild: TU Wien, Ute Kraus, Axel Mellinger

Rückfragehinweis:

Dr. Daniel Grumiller

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

T: +43-1-58801-13634

daniel.grumiller@tuwien.ac.at

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Steuerbare Zufallslaser

Zufallslaser sind winzige Körnchen, die ihr Licht unkontrolliert in verschiedene Richtungen abstrahlen. An der TU Wien konnte nun gezeigt werden, dass man dem Zufall auf die Sprünge helfen kann um diese exotischen Lichtquellen präzise zu steuern.

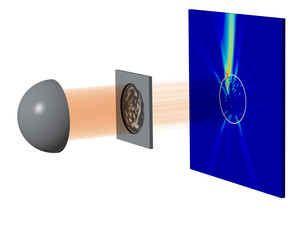

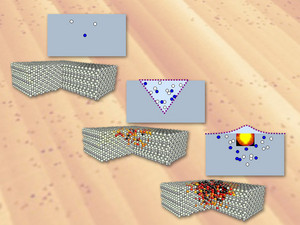

Zufallslaser werden durch einen Lichtstrahl von oben mit Energie versorgt. Zufällige Unregelmäßigkeiten im Inneren (gelbe Punkte) sorgen dafür, dass das Laserlicht in ganz unterschiedliche Richtungen ausgestrahlt wird.

Hier wird der Lichtstrahl zuerst durch eine Maske geschickt, sodass nicht jeder Punkt im Zufallslaser (weißer Kreis) im selben Maß mit Energie versorgt wird. Durch dieses gezielte Pumpen emittiert der Zufallslaser einen Lichtstrahl genau in die gewünschte Richtung.

Das Licht, das sie ausstrahlen, ist ebenso individuell wie ein Fingerabdruck: Zufallslaser sind winzige Strukturen, deren Abstrahlverhalten durch chaotische Lichtstreuung in ihrem Inneren festgelegt ist. Erst seit wenigen Jahren kann man ihr Verhalten erklären, nun wurde an der TU Wien eine Methode präsentiert, mit der sich die Richtung ihrer Strahlung nach Belieben steuern lässt. Was als kuriose Idee begann, wird damit zu einer neuen Art von Lichtquelle.

Chaos statt Spiegel

In gewöhnlichen Lasern wird Licht zwischen zwei Spiegeln hin und her reflektiert. Dabei wird das Licht von den Atomen des Lasers immer weiter verstärkt, bis ein Laserstrahl entsteht und aus dem Laser austritt. „Ein Zufallslaser hingegen kommt ohne Spiegel aus“, erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Er besteht aus einem körnigen Material, in dem das Licht immer wieder abgelenkt und auf komplizierte Bahnen gezwungen wird.“ Entlang dieser Bahnen wird das Licht verstärkt – an welchen Stellen das Licht schließlich aus dem Laser austritt, hängt von der zufälligen inneren Struktur des Lasermaterials ab.

Pumpen mit Licht

Die Energie, die der Laser zur Verstärkung des Lichtstrahls benötigt, muss von außen in Form von Licht zugeführt werden – man spricht von „optischem Pumpen“. Gewöhnliches, ungeordnetes Licht wird in den Laser gepumpt und liefert Energie, im Laser wird daraus geordnetes, kohärentes Laserlicht erzeugt, in dem Lichtteilchen exakt im gleichen Takt schwingen.

„Beim Zufallslaser ist ganz entscheidend, auf welche Weise man ihn pumpt“, sagt Stefan Rotter. Licht wird von oben auf einen scheibenförmigen Zufallslaser gestrahlt, sein Laserlicht sendet er dann radial in alle Richtungen aus. „Unsere Grundidee ist, den Zufallslaser nicht gleichförmig zu pumpen, sondern ihn mit einem ganz bestimmten Lichtmuster zu beleuchten, das dann genau die Laserstrahlung hervorruft, die wir uns wünschen“, sagt Rotter. Durch eine genau passende Beleuchtung regt man verschiedene Regionen des Zufallslasers in unterschiedlichem Maß zur Lichtverstärkung an und kann dadurch erreichen, dass der Laser sein Licht nur in einer ganz bestimmten Richtung aussendet.

Schritt für Schritt zum richtigen Lichtmuster

Wie man nun das richtige Bestrahlungsprofil finden kann, mit dem sich genau das gewünschte Laserlicht hervorrufen lässt, wird an der TU Wien in Computersimulationen untersucht. „Man beginnt mit einem zufällig gewählten Bestrahlungsmuster und beobachtet, welches Laserlicht man dadurch bekommt. Dann passt man gezielt, Schritt für Schritt, dieses Muster an, bis der Laser sein Licht genau in die gewünschte Richtung abstrahlt“, erklärt Rotter.

Nachdem keine zwei Zufallslaser genau gleich sind, muss man diesen Optimierungsprozess für jeden einzelnen Laser individuell durchführen – doch ist die Lösung erst einmal bekannt, kann man damit immer wieder dieselbe Laserstrahlung hervorrufen. Hat man einen Zufallslaser also erst einmal genau analysiert, kann man nach Belieben einstellen, in welche Richtung er strahlt – oder seinen Strahl durch eine zeitliche Abfolge unterschiedlicher Bestrahlungsmuster im Raum herumführen.

Das Team von Stefan Rotter arbeitet derzeit mit einer Forschungsgruppe in Paris zusammen, die Zufallslaser im Labor herstellt und untersucht. Gemeinsam sollen die Ergebnisse der Computersimulationen nun experimentell realisiert werden. Wenn es auch in den bevorstehenden Messungen gelingt zu zeigen, dass in Zufallslasern nichts mehr dem Zufall überlassen werden muss, würde dies einen großen Schritt in Richtung Anwendung für diese exotischen Lichtquellen bedeuten.

Rückfragehinweise:

Prof. Stefan Rotter

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

T: +43-680-3063161

stefan.rotter@tuwien.ac.at

Dipl.-Ing. Matthias Liertzer

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

T: +43-1-58801-13644

matthias.liertzer@tuwien.ac.at

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Ehrenmedaille für Prof. Maria Ebel

Maria Ebels jahrzehntelanger Einsatz für die Fakultät für Physik wurde mit der Ehrenmedaille der Fakultät gewürdigt.

Prof. Maria Ebel

Dekan Gerald Badurek übergibt die Medaille

Die Ehrenmedaille der Fakultät für Physik

Prof. Maria Ebel kann auf viele arbeitsintensive und ereignisreiche Jahre an der Fakultät für Physik zurückblicken: Ihr Einsatz galt nicht nur der wissenschaftlichen Forschung, sondern in ganz bemerkenswertem Ausmaß auch der internationalen Vernetzung der Studierenden. Am 11. Juni wurde ihr die Ehrenmedaille der Fakultät für Physik überreicht. Sie ist erst die zweite Person, der diese Auszeichnung zugesprochen wurde.

Hunderte Auslandskontakte

Auslandssemester sind für Studierende heute etwas beinahe Alltägliches geworden – doch das war nicht immer so. Maria Ebel ist es zu verdanken, dass der internationale Austausch von Studierenden an der TU Wien schon seit langer Zeit so fest etabliert ist. Mehr als hundert ausländische Studierende unterstützte sie dabei, an die TU Wien zu kommen, und 332 Studierende der TU Wien konnten durch ihre Mithilfe Auslandsaufenthalten absolvieren. Zu Beginn knüpfte Maria Ebel in erster Linie Austausch-Kontakte zu Universitäten innerhalb Europas, später kamen dann auch noch die USA und Kanada hinzu.

Auch wissenschaftlich hat Maria Ebel große Erfolge vorzuweisen: 1982 habilitierte sie sich für Photoelektronenspektroskopie, zahlreiche Publikationen und Vorträge im In- und Ausland verhalfen ihr zu hohem Ansehen im Fachbereich der Oberflächenanalyse.

Eine Grußbotschaft der Rektorin Sabine Seidler wurde von Dekan Gerald Badurek überbracht. "Die Verdienste von Maria Ebel sind ganz unglaublich, aufwiegen kann man das gar nicht. Die Ehrenmedaille ist bloß eine winziges Anerkennung für eine Person, der unsere Fakultät enorm viel zu verdanken hat", sagt Gerald Badurek. Die Ehrenmedaille erhielt Maria Ebel in Anwesenheit von zahlreichen WeggefährtInnen, unter ihnen auch der ehemalige Rektor Peter Skalicky.

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Standing Ovations für den TU Chor

Der neue TU Chor hat sein erstes großes Konzert mit – im bildlichen Sinn – fliegenden Fahnen bestanden. Im vollbesetzten Prechtlsaal wurde dem begeisterten Publikum ein buntes Programm von Johann Strauß bis Pink geboten.

Der TU Chor ist das jüngste Kind der Künstlerfamilie der TU Wien und wurde im Oktober 2012 aus der Taufe gehoben. Nach zwei kleineren Auftritten im Dezember und Jänner wagten sich die sangesfreudigen TechnikerInnen aus 10 Studienrichtungen an ihr erstes großes Konzert. Eine Stunde lang erfreuten sie ihre überaus zahlreich erschienenen ZuhörerInnen mit Klassikern wie „Oh, Happy Day“ und „Somewhere over the rainbow“. Neben österreichischen Weisen wie „Is scho still uman See“ und dem „Champagnerlied“ aus der Fledermaus bot der TU Chor auch Gustostücke wie „The Lion sleeps tonight“ und „Only you“ in der Acapella-Version der Flying Pickets. Die 35 Sängerinnen und Sänger überzeugten nicht nur durch ihre stimmlichen Qualitäten, sondern auch mit Choreographie und Ausdrucksstärke. Unterstützung in Form von Percussion, Bass und Ukulele rundete das farbenreiche Klangbild harmonisch ab.

Der Chorleiter Andreas Ipp führte launig und fachkundig durch den Abend. Haben Sie gewusst, dass Johann Strauß am k. & k. polytechnischen Institut, der Vorgängerin der TU Wien, studierte und hinaus geworfen wurde, weil er immerzu komponierte und laut sang? „Das Konzert selber hat viel Spaß gemacht, und es war sehr schön, vor so einem begeisterten Publikum singen zu können.“ zieht er ein zufriedenes Fazit über die gelungene Darbietung von 10 Liedern (plus einer Zugabe) vor 250 enthusiastischen ZuhörerInnen.

Von der durchschlagenden Qualität der Protagonisten waren die Sponsoren bereits im Vorfeld überzeugt; die TU Wien, die Mensa der TU Wien und die Bäckerei Ströck unterstützen der TU Chor.

Wenn Sie jetzt Appetit bekommen haben, mitzusingen, mehr Information und Bilder finden Sie unter: chor.tuwien.ac.at/mitsingen

Und wenn man in die leuchtenden Gesichter der Sängerinnen und Sänger schaut, weiß man: Singen ist gut für die Seele.

Autorin:

Sylvia Riedler

Institut für Theoretische Physik

E: sylvia.riedler@tuwien.ac.at

TU Chor: Frühlingskonzert

23. Mai 2013, 19:30 Uhr

Prechtlsaal

TU-Hauptgebäude | Erdgeschoss

Karlsplatz 13, 1040 Wien

Foto:

© Matthias Muggli

TU Chor: Frühlingskonzert

Am 23. Mai 2013 gibt der TU Chor sein erstes öffentliches Konzert – ganz im Zeichen des Frühlings.

Seit Oktober 2012 probt der neue TU Chor und erarbeitet eine breite Palette von Liedern, von Johann Strauss bis Pink. Eine Auswahl dieser Lieder wird am 23. Mai 2013 beim ersten Konzert präsentiert.

Zeit & Ort:

23. Mai 2013, 19:30 Uhr | Einlass: 19:00 Uhr

Prechtlsaal

TU-Hauptgebäude | Erdgeschoss

Karlsplatz 13, 1040 Wien

Eintritt frei - freiwillige Spenden

Sitzplatzreservierung unter chor@tuwien.ac.at

Webtipp: http://chor.tuwien.ac.at

Fotos:

Sonnenblume © Petra Schmidt/Pixelio.de;

Tulpen © Bernd Kasper/Pixelio.de,

Noten © Pambieni/Pixelio.de

Autorin:

Nicole Schipani

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien

nicole.schipani@tuwien.ac.at

Möchten Sie Ihr schwarzes Loch mit Milch?

Zwischen dem Verhalten ultraheißer Teilchen und dem Kollaps eines schwarzen Loches gibt es erstaunliche mathematische Verbindungen. An der TU Wien nutzt man das, um mehr über die rätselhafte Physik des Quark-Gluon-Plasmas herauszufinden.

Schwarze Löcher, Teilchenphysik und thermischer Ausgleich: eine Melange aus unterschiedlichen physikalischen Gebieten

Stefan Stricker (l) und Dominik Steineder (r)

Fast mit Lichtgeschwindigkeit lässt man am CERN Atomkerne miteinander kollidieren. Dabei werden sie in ihre elementaren Bestandteile aufgelöst und bilden ein Quark-Gluon-Plasma, einen ultraheißen Materiezustand, in dem sich kurz nach dem Urknall die gesamte Materie des Universums befand. Dieses Plasma überrascht mit unerwarteten Eigenschaften: Es scheint dünnflüssiger zu sein als jede gewöhnliche Flüssigkeit und strebt erstaunlich schnell in ein Temperatur-Gleichgewicht – ein Prozess, den man als „Thermalisierung“ bezeichnet. An der TU Wien wird diese Thermalisierung mit Methoden berechnet, die nicht aus der Teilchenphysik, sondern aus der Gravitationstheorie kommen.

Die flüssigste Flüssigkeit der Welt

Wenn man Milch in heißen Kaffee leert, dann vermischen sich die Flüssigkeiten und gleichen ihre Temperatur an. Das bunte Gewirr an Quarks und Gluonen, das sich nach einer Kollision von schweren Atomen am CERN ungeordnet durcheinanderbewegt, verhält sich ähnlich. „Ursprünglich dachte man, die Teilchen würden sich verhalten wie Atome in einem Gas“, sagt Stefan Stricker, doch Messungen zeigen, dass die Sache viel komplizierter ist. In einem Gas stoßen Atome aneinander, abgesehen davon beeinflussen sie sich kaum. Die Teilchen im Quark-Gluon-Plasma hingegen sind stark aneinander gekoppelt und verhalten sich wie eine extrem dünne Flüssigkeit – das Plasma ist gewissermaßen die flüssigste Flüssigkeit der Welt.

Warum das Quark-Gluon-Plasma so extrem dünnflüssig ist und warum es so extrem schnell einem thermischen Gleichgewichtszustand zustrebt, gehört noch immer zu den großen Geheimnissen der modernen Physik. „Teilchen, die nur schwach wechselwirken, sind mathematisch recht einfach zu beschreiben“, erklärt Stefan Stricker. Bei starken Kopplungen versagen allerdings die gängigen Rechenmethoden.

Schwarze Löcher als Rechentrick

Der Trick, mit dem die Forschungsgruppe an der TU Wien dieses Problem umgeht, wurde in den Neunzigerjahren entdeckt, seither bewährt er sich immer wieder aufs Neue. „Es zeigt sich, das Quantentheorien, die man zur Beschreibung des Quark-Gluon-Plasmas braucht, sehr eng in Verbindung mit Gravitationstheorien stehen“, erklärt Stefan Stricker, „und zwar mit einer höherdimensionalen Erweiterung der Gravitationstheorie.“ Genau wie ein zweidimensionales Quadrat als Randfläche eines dreidimensionalen Würfels betrachtet werden kann, lässt sich auch unsere Welt mit drei Raumdimensionen als Rand eines größeren Raumes betrachten, der vier Raumdimensionen hat. „Die Teilchenphysik in drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension lässt sich in Gravitationsphysik in vier Raumdimensionen und einer Zeitdimension übersetzen“, sagt Stricker.

Anstatt zu berechnen, wie das Plasma thermisch ins Gleichgewicht strebt, übersetzt man daher das Problem auf eine ganz andere physikalische Situation im höherdimensionalen Raum: Man berechnet den Kollaps einer Kugelschale, die sich zu einem schwarzen Loch zusammenzieht. Das Ergebnis lässt sich dann wieder auf die Physik des Quark-Gluon-Plasmas zurückübertragen. Dieses Vorgehen, ganz unterschiedliche Gebiete der Physik mathematisch ineinander überzuführen, ist höchst ungewöhnlich. Vollständig verstanden ist diese Symmetrie zwischen Quantenfeldtheorien und Teilchen auf der einen Seite und Stringtheorie, Gravitation und schwarzen Löchern auf der anderen Seite bis heute nicht. „Es gibt keinen mathematischen Beweis, der diese Symmetrie zwischen zunächst ganz unterschiedlichen Theorien erklärt“, sagt Stefan Stricker, „doch mittlerweile haben wir eine ganze Reihe von korrekten Rechenergebnissen, die auf diese Weise gewonnen wurden.“

Gleichgewicht auf verschiedenen Ebenen

Mit Hilfe von Computersimulationen versuchten Stefan Stricker und Dominik Steineder von der TU Wien gemeinsam mit Aleksi Vuorinen von der Universität Bielefeld den Geheimnissen der Quark-Gluon-Plasma-Thermalisierung auf die Spur zu kommen. Dabei erkannten sie, dass zwei entgegengesetzte Prozesse an dieser Thermalisierung beteiligt sind. „Das System strebt nicht auf jeder Energie- oder Größenskala gleich schnell ins Gleichgewicht“, sagt Stefan Stricker. Temperaturen gleichen sich normalerweise zuerst auf mikro-Skala, dann erst auf großer Skala an – man spricht dann von einer „top-down-Thermalisierung“. Eng benachbarte Punkte haben sehr rasch fast dieselbe Temperatur, weit entfernte Regionen können hingegen zunächst noch ganz unterschiedliche Temperaturen haben. Beim Quark-Gluon-Plasma kann das allerdings auch umgekehrt ablaufen.

Dass das Streben in ein Gleichgewicht auf unterschiedlichen Größenskalen unterschiedlich aussehen kann, kennt man vom Mischen verschiedener Flüssigkeiten: So wird Milchkaffee zwar sehr rasch homogen und gleichmäßig braun, doch auf mikroskopischer Ebene kann man Kaffee und Milchtröpfchen noch immer unterscheiden. Umgekehrt sieht die Sache aus, wenn man zähe Substanzen mischt – etwa Honig und Schokomousse. Dann sieht das Gemisch auf mikroskopischer Skala zwar lokal zunächst noch gleichmäßig aus, doch im Großen sind unterschiedliche Komponenten sichtbar.

„Dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Größenskalen sehen wir auch bei der Thermalisierung des Quark-Gluon-Plasmas: Abhängig davon, wie stark die Teilchen miteinander gekoppelt sind, strebt das System entweder auf großer oder auf kleiner Längenskala rascher ins Gleichgewicht“, erklärt Stricker. Um die bemerkenswerten Eigenschaften des Quark-Gluon-Plasmas verstehen zu können muss man beide diese Sichtweisen gleichzeitig in die Berechnungen einbeziehen, ist das Forschungsteam nun sicher. Doch vielleicht sind bis zur endgültigen Klärung der Geheimnisse des Quark-Gluon-Plasmas noch einige ähnlich phantasievolle Tricks nötig, wie jene, die bereits in den letzten Jahren unser Verständnis über das Quark-Gluon-Plasma so sehr erweitert haben.

Nähere Informationen:

Dr. Stefan Stricker

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

T +43 1 58801 13637

stefan.stricker@tuwien.ac.at

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Stefan Nagele - Promotio Sub Auspiciis Praesidentis Rei Publicae

Drei TU-Absolventen erreichen am 12. April den vorläufigen Höhepunkt ihrer außergewöhnlichen akademischen Karriere: Die Sub auspiciis Promotion. Die Bestleistungen in Schule und Studium werden von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer mit der Überreichung des Goldenen Ehrenringes der Republik gewürdigt.

Promoventen mit Bundespräsident Fischer und Rektorin Seidler

[Foto: Copyright: TU Wien | Foto: Thomas Blazina]

DI Stefan Nagele [Foto: Privat]

Promotio Sub Auspiciis Praesidentis Rei Publicae

Freitag, 12. April 2013, 11:00 Uhr

Festsaal der TU Wien

Karlsplatz 13, Stiege 1, 1. Stock

1040 Wien

Den akademischen Grad "Doktor der technischen Wissenschaften" erhalten:

Dipl.-Ing. Thomas Wannerer

Dissertationsthema: "SO(n) equivariant Minkowski Valuations"

Fakultät für Mathematik und Geoinformation

Dipl.-Ing. Manuel Friedrich Weberndorfer

Dissertationsthema: "Reverse Affine Isoperimetric Inequalities"

Fakultät für Mathematik und Geoinformation

Dipl.-Ing. Stefan Nagele

Dissertationsthema: "Ultrafast electronic dynamics in one- and two-electron atoms"

Fakultät für Physik

Goldener Ehrenring der Republik

Der gebürtige Salzburger Dipl.-Ing. Stefan Nagele absolvierte nach dem Privatgymnasium Borromäum das Diplomstudium Technische Physik an der TU Wien (2001-2007). In das Diplomstudium integrierte er auch einen Auslandsaufenthalt an der KTH Stockholm. Mit dem ausgezeichneten Diplom in der Tasche startete Nagele 2007 in das Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften an der TU Wien, parallel dazu war er bis 2012 Fellow der International Max Planck Research School of Advanced Photon Science. Bewusst auf eine Sub auspiciis Promotion hingearbeitet hat der Physiker nicht. "Das Physik-Studium war für mich außerordentlich interessant, und ich habe immer schon gerne gelernt - bei den Prüfungen eben solange, bis ich den Stoff verstanden habe. Die guten Noten haben sich dann eigentlich daraus ergeben", so Nagele. Gegen Studienende war die Möglichkeit einer Sub auspiciis Promotion aber doch ein zusätzlicher Ansporn.

Direkte Vorteile – z.B. bei künftigen Arbeitgebern - erwarte er nicht, es sei aber eine sehr schöne Geste der Anerkennung durch die Republik. Eine konkrete Anwendung für den mit der Promotion verbundenen Würdigungspreis und das mögliche Exzellenzstipendium des Wissenschaftsministeriums sieht Nagele in der Finanzierung von Forschungsaufenthalten im Ausland. Der Sub auspiciis Promovend bleibt der TU Wien vorerst als Universitätsassistent am Institut für Theoretische Physik erhalten. Befragt nach seinen Zukunftsplänen antwortet Nagele: "Die berufliche Vision für die nächste zehn Jahre ist aus jetziger Sicht das Erreichen einer Professur. Wenn die Bedingungen an den Universitäten aber nicht passen, kann ich mir auch eine Karriere abseits der Universität sehr gut vorstellen."

Rückfragehinweis:

Stefan Nagele

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

T: +43-1-58801-13607

stefan.nagele[@]tuwien.ac.at

Aussender:

Herbert Kreuzeder

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

Technische Universität Wien

pr@tuwien.ac.at

Zwischen Physik und Chemie

Stefanie Gräfe forschte an der TU Wien an kleinen Molekülen und ihrer Wechselwirkung mit Laserlicht. Nun tritt sie eine Professur in Jena an.

Stefanie Gräfe

Wer ein einzelnes Atom untersucht, macht Physik. Sind zwei Atome bereits Chemie? Gerade anhand kleiner Moleküle lassen sich interessante Phänomene untersuchen. „Manche Chemiker betrachten solche Systeme als zu klein um für die Chemie relevant zu sein, für die Physik hingegen sind sie schon fast zu groß, um sie exakt berechnen zu können“, sagt Stefanie Gräfe. Seit 2008 forschte sie am Institut für Theoretische Physik der TU Wien, nun tritt sie eine Professur an der Friedrich-Schiller-Universität Jena an.

Grenzgängerin zwischen den Wissenschaften

Stefanie Gräfe ist studierte Chemikerin, hatte aber schon bei ihrer Doktorarbeit in Würzburg viel mit Physik zu tun: „In der physikalische Chemie spielen bei der Charakterisierung verschiedener Moleküle physikalische Methoden eine sehr wesentliche Rolle, zum Beispiel die Spektroskopie“, erklärt sie. Sie untersuchte damals, wie man mit Lasern Einfluss auf das Verhalten von Molekülen nehmen kann. Als Postdoc arbeitete sie dann zunächst in Ottawa, Kanada, in einer Physik-Gruppe. Dort forschte man an Atomen in starken Laserfeldern. Gräfe erweiterte die Rechenmethoden, sodass mit ihnen auch Moleküle berechnet werden konnten.

„Der Schritt zur Physik war zunächst schon eine große Umstellung“, meint Stefanie Gräfe heute. „Es gibt doch deutliche Unterschiede in der Mathematik- und der Quantentheorie-Ausbildung zwischen einem Physik- und einem Chemiestudium.“ Doch gerade das präzise Arbeiten mit den fundamentalen Grundgleichungen der Quantenmechanik fand Gräfe immer spannend.

2008 kam Stefanie Gräfe mit einem Lise Meitner Stipendium an die TU Wien – gemeinsam mit ihrem heutigen Ehemann Daniil Kartashov, den sie in Kanada kennengelernt hatte. Gräfe arbeitete am Institut für Theoretische Physik. Kartashov, ein Experimentalphysiker, ging ans Institut für Photonik an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik. 2011 wurde Stefanie Gräfe mit einem Elise Richter Stipendium ausgezeichnet und verlängerte ihren Aufenthalt in Wien, nachdem sie durch eine Vertretungsprofessur bereits Kontakte mit der Universität Jena geknüpft hatte.

Chemie-Professorin nach Physik-Postdoc

Nach fünf Jahren an der TU Wien erhielt Stefanie Gräfe nun einen Ruf auf eine Professur für Theoretische Chemie in Jena, auch ihr Ehemann wird ihr in wenigen Monaten an die Universität Jena nachfolgen. „Ehepartner, die beide in der Wissenschaft tätig sind, haben es immer extrem schwer, Jobs in der selben Stadt zu finden“, sagt Gräfe. „Ich bin sehr froh, dass uns das in Jena gelungen ist.“

Stefanie Gräfe wird in Jena ihre Arbeit im Bereich der Wechselwirkung von Laserlicht und Molekülen fortsetzen, auch weitere Kooperationen mit der TU Wien sind geplant. „Die Universität Jena will ausdrücklich die fakultätsübergreifenden Verbindungen zwischen Chemie und Physik stärken, das kommt mir natürlich sehr gelegen“, sagt Gräfe. Zusätzlich wird sie an klassischeren materialchemische Forschungsprojekten mitarbeiten, etwa im Bereich der Solarzellenforschung.

Rückfragehinweis:

Dr. Stefanie Gräfe

Institut für Physikalische Chemie

Universität Jena

Helmholtzweg 4

07743 Jena

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Quanteneffekte in Super-Zeitlupe

Mit Hilfe von Laserpulsen lassen sich immer kürzere Zeiträume auflösen. Dadurch eröffnen sich ganz neue Einblicke in die Physik der Atome und Moleküle.

Ultrakurze Laserpulse und ihre Wechselwirkung mit Atomen und Molekülen: Auf ungeheuer kurzen Zeitskalen laufen Quanten-Phänomene ab.

v.l.n.r.: Joachim Burgdörfer, Stefan Nagele, Renate Pazourek

Haben Sie schon einmal versucht, eine vorbeifliegende Libelle zu fotografieren? Schnelle Bewegungen, rasche Prozesse sind schwer zu beobachten. Ganz besonders trifft das auf Vorgänge in der Quanten-Welt zu: Mit Millionen Kilometern pro Stunde bewegen sich Elektronen rund um den Atomkern. Die Zeitskala, auf der atomare Prozesse ablaufen, ist so kurz, dass sie mit unserer menschlichen Vorstellung kaum fassbar ist. Trotzdem gelingt es heute, in diesen Bereich vorzudringen. Mit Hilfe ultrakurzer Laserpulse lässt sich der zeitliche Ablauf von Quanten-Prozessen beobachten. Am Institut für Theoretische Physik der TU Wien wird daran seit Jahren erfolgreich geforscht.

Attosekunden: Der Takt, in dem die Quanten tanzen

Elektronen, die aus dem Atom herausgerissen werden oder Moleküle, die auseinanderbrechen – Quantenphänomene laufen meist sehr schnell ab. Sogar die Zeitskala moderner Mikroelektronik, die mit Gigahertz-Taktfrequenzen arbeitet, wirkt dagegen noch recht gemächlich. Untersucht werden diese Phänomene, indem man ultrakurze Laserpulse auf einzelne Atome oder Moleküle abfeuert.

Mittlerweile lassen sich Laserpulse in der Größenordnung von Attosekunden herstellen. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel eines Milliardstels einer Sekunde, also 10 hoch minus 18 Sekunden. Verglichen mit den Zeitskalen, mit denen wir im täglichen Leben zu tun haben, ist das unvorstellbar kurz: „Eine Attosekunde verhält sich zu einer Sekunde etwa so wie eine Sekunde zum Alter des Universums“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer, Vorstand des Instituts für Theoretische Physik. Die Lichtwelle des Attosekunden-Laserpulses hat nur Zeit für einige wenige Schwingungen, bevor der Laserpuls wieder vorüber ist.

Mit Papier, Bleistift und Supercomputern

Experimentelle und theoretische Forschung arbeiten in der Attosekundenphysik meist eng zusammen. Um die experimentellen Daten wirklich verstehen zu können, sind quantenphysikalische Computersimulationen notwendig – dafür nützt die Gruppe am Institut für theoretische Physik einige der leistungsfähigsten Computercluster der Welt. Auch der hauseigene Supercomputer VSC2, der seit 2011 für die Forschung zur Verfügung steht, ist für die Attosekunden-Forschungsgruppe ein wichtiges Werkzeug geworden. Viele der Quantenphänomene, mit denen man am Institut für Theoretische Physik beschäftigt, werden nur wenige hundert Meter weiter, am Institut für Photonik (Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik) experimentell untersucht. Auch mit anderen weltweit führenden Experimentalgruppen gibt es enge Zusammenarbeit – etwa zum Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching.

Kontrolle über Quantenteilchen

Die Attosekundenphysik ist heute ein boomendes Forschungsgebiet, das auf der ganzen Welt mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Das liegt nicht nur daran, dass man durch neue Attosekunden-Forschung einen tieferen Einblick in die fundamentalen Konzepte der Quantenphysik erhält, sondern auch an den technologischen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. „Letzten Endes sollen ultrakurze Laserpulse dazu verwendet werden können, genau zum richtigen Zeitpunkt in atomare und molekulare Prozesse eingreifen zu können, zum Beispiel um gezielt chemische Bindungen aufzubrechen oder gewünschte Reaktionen zu beschleunigen“, sagt Renate Pazourek vom Institut für Theoretische Physik. „Dazu muss man allerdings das Zusammenspiel zwischen Licht und Materie noch besser verstehen und viele technologische Probleme besser in den Griff bekommen.“ So könnten sich etwa eines Tages Moleküle mit Hilfe von Laserpulsen in genau definierte Bruchstücke aufspalten lassen – doch bis das tatsächlich möglich wird, muss sich die Attosekundenphysik wohl noch einige Zeit lang ähnlich dynamisch weiterentwickeln, wie sie das auch schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten getan hat.

Rückfragehinweis:

Dr. Renate Pazourek

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

T: +43-1-58801-13633

renate.pazourek[@]tuwien.ac.at

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

EUR 400.000 für Schwarze Löcher und das holographische Prinzip

Internationale Projekte bewilligt - Argentinien, Korea, Deutschland

Im Jaenner 2013 wurde vom oesterreichischen akademischen Austauschdienst ein bilaterales Projekt zwischen Argentinien und dem Institut fuer Theoretische Physik an der TU Wien bewilligt. Mit den kuerzlich bewilligten bilateralen FWF-Projekten mit der LMU Muenchen und der Seoul National University stehen unserem Institut neue Forschungs- und Reisemittel im Umfang von ueber 400.000 (vierhunderttausend) Euro zur Verfuegung. Daniel Grumiller, der diese Mittel eingeworben hat, kann damit seine Forschungsgruppe zu Schwarzen Loechern und Quantengravitation weiter ausbauen.

Das holographische Prinzip

Wissenschaftlich beschaeftigen sich diese Projekte mit neuen Aspekten des holographischen Prinzips, das eine erstaunliche Relation zwischen Quantengravitationstheorien in z.B. drei Dimensionen und Quantenfeldtheorien in zwei Dimensionen herstellt. Aehnlich wie bei einem Hologramm wird 3-dimensionale Information auf 2 Dimensionen abgebildet (siehe [| Dreidimensional? Vierdimensional? Völlig egal!]).

Vielfältige Verwendung

Anwendungen hat dieses Prinzip in zwei verschiedene Richtungen, die beide an unserem Institut vertreten sind. Anton Rebhans Gruppe verwendet es, um sehr komplexe Probleme in Quantenfeldtheorien auf vergleichsweise einfache in Gravitationstheorien abzubilden und damit z.B. die Physik von Schwerionenstoessen am LHC und RHIC besser zu verstehen. Daniel Grumillers Gruppe verwendet es, um sehr schwierige Probleme in Quantengravitation auf vergleichsweise einfache in Quantenfeldtheorie abzubilden und damit konzeptuelle Fragen der Quantengravitation zu diskutieren, z.B. ein mikroskopisches Verstaendnis der Entropie von Schwarzen Loechern.

Einer der innovativen Aspekte dieser Projekte ist die Verwendung von Theorien mit hoeherem Spin (siehe [| Wenn Quanten und Gravitation Walzer tanzen]), die das Aufstellen von neuen holographischen Korrespondenzen erlaubt.

Rückfragehinweis:

Dr. Daniel Grumiller

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

T: +43-1-58801-13634

grumil[@]hep.itp.tuwien.ac.at

Gefrorenes Chaos

Iva Březinová gelang es, mit Hilfe der Chaostheorie das Verhalten von ultrakalten Bose-Einstein-Kondensaten zu erklären. Dafür erhält sie den Hannspeter-Winter-Preis der TU Wien.

Hannspeter-Winter-Preisträgerin Iva Březinová

Es ist wohl der exotischste aller Materiezustände: Bei extrem niedrigen Temperaturen, knapp über dem absoluten Nullpunkt, können Atome zu einem Bose-Einstein-Kondensat zusammenfrieren. Sie befinden sich dann gemeinsam im gleichen Energiezustand und bewegen sich im Gleichtakt – ein Effekt der beispielsweise auch für die Supraleitung verantwortlich ist. Dass bei der Bewegung von Bose-Einstein-Kondensaten die Chaostheorie eine wichtige Rolle spielt, hatte man nicht vermutet. Iva Březinová vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien verknüpfte in ihren Computersimulationen allerdings Quantenphysik und Chaostheorie um den Rätseln des Bose-Einstein-Kondensats auf den Grund zu gehen. Sie bekommt dafür am 25. Jänner den Hannspeter-Winter-Preis der TU Wien.

Ultrakalte Quanten-Wellen

In der Quantenphysik wird jedes Teilchen als Welle beschrieben. Je niedriger die Temperatur ist, umso langsamer bewegen sich die Teilchen und umso größer wird die Wellenlänge. Knapp über dem absoluten Nullpunkt übersteigt die Länge der Teilchenwellen den durchschnittlichen Abstand zwischen zwei Teilchen – die Wellen überlappen, ein Bose-Einstein-Kondensat entsteht. Die einzelnen Teilchen verlieren ihre Individualität, sie können nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden und vereinen sich zu einem einzigen großen Quantenobjekt. Das Bose-Einstein-Kondensat kann eine Größe von mehreren Mikrometern haben – in quantenphysikalischen Maßstäben betrachtet sind das gigantische Ausmaße.

Das Chaos in den Wellen

„Eigentlich ist das Bose-Einstein-Kondensat der geordnetste Zustand, den man sich vorstellen kann“, sagt Iva Březinová. „Und trotzdem zeigt sich in unseren Berechnungen, dass Chaos wichtige Hinweise über den Zustand des Kondensats geben kann.“ In Computersimulationen lässt sich nämlich berechnen, wie die Quanten-Wellen des Bose-Einstein-Kondensats durch winzige Unregelmäßigkeiten der Umgebung beeinflusst werden.

Bereits kleinste Störungen – etwa unregelmäßige elektromagnetische Felder – können die Bewegung der Quanten-Welle dramatisch verändern. „Zwei Quanten-Wellen, die zu Beginn fast völlig gleich aussehen, entwickeln sich chaotisch auf ganz unterschiedliche Weise, und nach einer gewissen Zeit ergeben sich völlig unterschiedliche End-Zustände“, erklärt Březinová. Genau das ist das entscheidende Kennzeichen chaotischen Verhaltens: Winzige Unterschiede in den Anfangsbedingungen können riesige Auswirkungen haben und zu völlig unterschiedlichen Endzuständen führen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Schmetterlingseffekt: Die kaum wahrnehmbaren Änderungen der Luftströmung, die der Flug eines Schmetterlings verursacht, können theoretisch den Verlauf des Wetters drastisch verändern, und letzten Endes vielleicht sogar darüber entscheiden, ob ein Wirbelsturm entsteht oder nicht.

Chaos dampft Atome fort

Das chaotische Verhalten der Quanten-Wellen hat eine wichtige Bedeutung für die Stabilität des Bose-Einstein-Kondensats: „Ein wesentliches Problem bei Experimenten entsteht, wenn die Atome aufhören sich im Gleichtakt zu bewegen. Das passiert genau dann, wenn einzelne Atome des Kondensats plötzlich mehr Energie bekommen, aus dem gemeinsamen Quanten-Zustand ausbrechen und das Kondensat verlassen“, sagt Iva Březinová. „Unsere Berechnungen zeigen, dass dieser Effekt dann eine wichtige Rolle spielt, wenn sich die Quanten-Welle des Bose-Einstein-Kondensats chaotisch verhält.“

Hannspeter-Winter-Preis für herausragende Dissertation

Jedes Jahr wird der Hannspeter-Winter-Preis an eine Absolventin des Doktoratsstudiums der TU Wien vergeben. Er ist mit € 10.000 dotiert und wird gemeinsam von der TU Wien und der BA/CA-Stiftung finanziert. Der Forschungspreis wurde im Gedenken an TU-Professor Hannspeter Winter gestiftet, der sich stets für die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen eingesetzt hat. Iva Březinová verfasste ihre Dissertation unter Anleitung von Prof. Joachim Burgdörfer am Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Sie promovierte am 8. Juni 2012 sub auspiciis, in Anwesenheit von Bundespräsident Heinz Fischer.

Iva Březinovás Dissertation entstand im Rahmen des Doktoratsprogrammes CoQus (Complex Quantum Systems), das von der TU Wien und der Universität Wien gemeinsam betrieben wird.

Rückfragehinweis:

Dr. Iva Březinová

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

T: +43-1-58801-13625

iva.brezinova[@]tuwien.ac.at

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Ultrakurze Laserpulse kontrollieren chemische Prozesse

Wie kann man Moleküle gezielt zerbrechen? Ein neues Experiment an der TU Wien zeigt, wie die Forschung an ultrakurzen Laserpulsen mit der Chemie verknüpft werden kann.

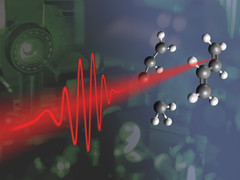

Ein kurzer Laserpuls trifft auf ein Molekül (hier: Butadien), das in zwei Bruchstücke zerfällt.

Apparatur für die Vermessung der im Laserpuls erzeugten Molekülfragmente

Laseroptik am Institut für Photonik der TU Wien

Chemische Reaktionen laufen so schnell ab, dass es mit herkömmlichen Methoden völlig unmöglich ist, ihren Verlauf zu beobachten oder gar zu steuern. Doch immer wieder ermöglichen neue Entwicklungen in der Elektrotechnik und der Quantentechnologie, ein genaueres Verständnis und eine bessere Kontrolle über das Verhalten von Atomen und Molekülen zu erzielen. An der TU Wien gelang es nun, mit ultrakurzen Laserpulsen Einfluss auf das Zerbrechen großer Moleküle mit bis zu zehn Atomen auszuüben.

Der Lichtblitz, der Moleküle bricht

Der Bruch eines Moleküls ist ein Beispiel für eine elementare chemische Reaktion. Molekulare Bindungen mit einem Laserpuls zu zerbrechen ist relativ einfach. Viel schwieriger ist es allerdings, den Bruch einer bestimmten Bindung gezielt zu beeinflussen, also kontrolliert herbeizuführen oder zu unterdrücken. Um das zu erreichen, muss man in die komplexen Vorgänge auf atomarer Ebene eingreifen. Am Institut für Photonik der TU Wien macht man das mit speziell geformten Laserpulsen, mit einer Dauer von nur wenigen Femtosekunden. Eine Femtosekunde (10^-15 Sekunden) ist ein Millionstel einer Milliardstelsekunde.

Schnelle Elektronen, träge Atomkerne

Ein Kohlenstoffatom hat rund 22000 mal mehr Masse als ein Elektron. Daher ist es auch verhältnismäßig träge und nicht so leicht von seinem Aufenthaltsort fortzubewegen. Ein Laserpuls kann die Bewegung der kleinen, leichten Elektronen daher viel rascher verändern als die der Atomkerne: Ein Elektron kann aus dem Molekül herausgerissen werden, dann durch das Feld des Laserpulses zum Umkehren gebracht werden und wieder mit dem Molekül zusammenstoßen. Bei diesem Zusammenstoß kann das Elektron dann zusätzlich noch ein zweites Elektron aus dem Molekül reißen. So entsteht ein doppelt geladenes Molekül, das dann unter Umständen in zwei einfach geladene Bruchstücke aufbrechen kann.

„Bis sich die Atomkerne ausreichend weit voneinander entfernen und das Molekül in zwei Teile bricht, vergehen normalerweise viele Femtosekunden“, sagt Markus Kitzler vom Institut für Photonik der TU Wien. Der Zusammenstoß des Elektrons mit dem Molekül dauert hingegen nur einige hundert Attosekunden (10^-18 Sekunden). „Wir haben es also mit zwei verschiedenen Zeitskalen zu tun“, erklärt Kitzler. „Unsere speziell geformten ultrakurzen Laserpulse beeinflussen die rasch beweglichen Elektronen. Dadurch, dass die Elektronen durch den Zusammenstoss kontrolliert in einen anderen Zustand versetzt werden, beginnen sich dann auch die großen, trägen Atomkerne zu bewegen.“

Mit dieser Technik konnte das TU-Forschungsteam nun erstmals zeigen, dass bestimmte elementare chemische Reaktionen bei verschiedenen Kohlenwasserstoffmolekülen auch kontrolliert initiiert oder unterdrückt werden können, wenn die Bewegung der Atomkerne indirekt über die viel schnelleren Elektronen beeinflusst wird. Entscheidend dafür ist die genaue Form der Laserpulse.

Die Rolle der Elektronenbewegung für die Chemie

Um die experimentellen Daten richtig deuten zu können und um zu verstehen, was bei diesen unglaublich schnellen Vorgängen auf atomarer und elektronischer Ebene eigentlich passiert, sind auch theoretische Berechnungen und Computersimulationen nötig. Diese wurden ebenfalls an der TU Wien durchgeführt – am Institut für Theoretische Physik, das mit dem Institut für Photonik in Attosekunden-Projekten zusammenarbeitet. Mit der nun vorgestellten Methode kann man nicht nur beobachten ob und wie ein Molekül zerbricht. „Die Experimente und Simulationen zeigen, wie man durch präzises Kontrollieren des Laserpulses nun auch gezielt in den Ablauf chemischer Prozesse eingreifen kann“, sagt Katharina Doblhoff-Dier vom Institut für Theoretische Physik.

Originalpublikation:

X. Xie et al.: | Attosecond-Recollision-Controlled Selective Fragmentation of Polyatomic Molecules, PRL 109, 243001 (2012).

Rückfragehinweis:

Dr. Markus Kitzler

Institut für Photonik

Technische Universität Wien

Gußhausstraße 25-29, 1040 Wien

T: +43-1-58801-38772

markus.kitzler@tuwien.ac.at

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Schwingende Saiten zwischen zwei Buchdeckeln

Wichtige Beiträge zur Stringtheorie leistete der verstorbene Prof. Maximilian Kreuzer an der TU Wien. Nun wird ein Buch über sein Werk präsentiert.

Maximilian Kreuzer: 1960 – 2010

Ein Schnitt durch eine 6-dimensionale Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit, dargestellt durch Einbettung in unseren 3-dimensionalen Raum.

Vor fast genau zwei Jahren starb Prof. Maximilian Kreuzer, im Alter von erst 50 Jahren. Als Grenzgänger zwischen Physik und Mathematik hinterließ er bemerkenswerte Beiträge zur Stringtheorie, die auch in Zukunft weiterleben werden – in stringtheoretischer Forschungsarbeit auf der ganzen Welt. Im Gedenken an Maximilian Kreuzer wird nun ein Buch herausgegeben, das einen Einblick in die Stringtheorie gewährt und in Kreuzers Forschungsleistungen einführt. Präsentiert wurde das Buch "Strings, Gauge Fields, and the Geometry Behind - The Legacy of Maximilian Kreuzer" bei einer prominent besetzten wissenschaftlichen Veranstaltung, dem "Vienna Central European Seminar on Particle Physics and Quantum Field Theory".

Stringtheorie: Quanten und Relativität

Mit Hilfe der Stringtheorie hofft man, eines der großen naturwissenschaftlichen Rätsel unserer Zeit zu lösen: Wie hängen Quantentheorie und Einsteins Gravitationstheorie zusammen? Kann man sie innerhalb einer einzigen, gemeinsamen Theorie verstehen? In der Stringtheorie gibt es neben den uns vertrauten drei Raumdimensionen noch sechs weitere, die allerdings nur auf winzigsten Abmessungen eine Rolle spielen.

Die Geometrie des Universums

"Max Kreuzer wurde besonders durch zwei große Leistungen bekannt", sagt sein langjähriger Weggefährte Prof. Anton Rebhan: "Erstens klassifizierte er Anomalien in Feldtheorien und Gravitation, und zweitens gelang es ihm, die sogenannten vierdimensionalen reflexiven Polyeder vollständig zu klassifizieren." Diese vierdimensionalen geometrischen Objekte spielen in der Stringtheorie eine große Rolle. Mit ihrer Hilfe lässt sich beschreiben, auf welche Weise die überzähligen, uns unzugänglichen Raumdimensionen zusammengeknüllt sind und dadurch unsichtbar bleiben. Bereits in der Antike studierte man Polyeder – doch in vier Dimensionen ist die Sache recht kompliziert: Max Kreuzer gelang es durch eigens entwickelte Computerprogramme, alle 473,800,776 vierdimensionalen reflexiven Polyeder aufzulisten und als Datenbank der Forschungs-Community zur Verfügung zu stellen.

Beiträge für das Buch "Strings, Gauge Fields, and the Geometry Behind - The Legacy of Maximilian Kreuzer" lieferten prominente Stringtheoretiker aus der ganzen Welt, die mit Maximilian Kreuzer zusammengearbeitet hatten – etwa Joseph Polchinski (USA) oder Philip Candelas (Großbritannien). Friedemann Brandt und Norbert Dragon steuern bisher unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen über die Klassifikation von Anomalien bei, TU-Dozent Harald Skarke erarbeitete gemeinsam mit anderen Weggefährten Kreuzers eine umfassende Beschreibung des Softwarepaketes PALP, das von Kreuzer und Skarke für die Klassifikation reflexiver Polyeder entwickelt wurde.

Näheres zum Buch: http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8561

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Die schnellste Stoppuhr der Welt – bald am CERN?

An der TU Wien wurde eine Methode vorgeschlagen, millionenfach kürzere Lichtblitze zu vermessen als bisher – und zwar mit Geräten, die schon in wenigen Jahren am CERN aufgebaut werden sollen.

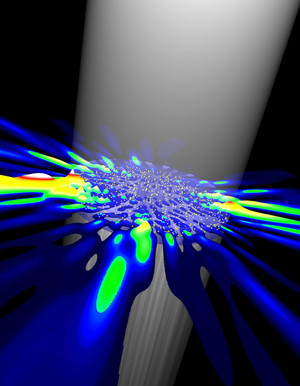

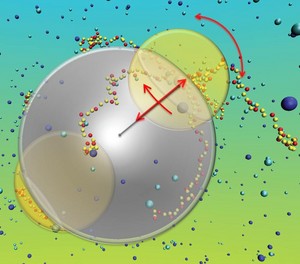

Zwei Blei-Atome kollidieren. Dabei entsteht ein Quark-Gluon-Plasma, das ultrakurze Lichtpulse aussenden kann.

Peter Somkuti (l) und Andreas Ipp (r)

Bei der Kollision schwerer Atomkerne am CERN sollten sich die kürzesten Lichtblitze der Welt erzeugen lassen, das konnte ein Forschungsteam der TU Wien in Computersimulationen zeigen. Doch was nützen die kürzesten Lichtpulse, wenn sie zu schnell vorüber sind, um von heutigen Geräten überhaupt vermessen werden zu können? Nun wurde im Journal „Physical Review Letters“ eine Methode präsentiert, für die ultrakurzen Lichtpulse die genaueste Stoppuhr der Welt herzustellen – mit Hilfe eines Detektors, der im Jahr 2018 in die Anlage des LHC-Beschleunigers am CERN eingebaut werden soll.

Klein, kurz und heiß

Ultrakurze Lichtpulse werden verwendet, um physikalische Vorgänge zu untersuchen, die auf extrem kurzen Zeitskalen ablaufen. Mit speziellen Lasern sind heute Pulse in der Größenordnung von Attosekunden möglich – Milliardstel einer Milliardstelsekunde (10 hoch -18 Sekunden). „Bei Kern-Kollisionen in Teilchenbeschleunigern wie dem LHC am CERN oder am RHIC in den USA können aber Lichtpulse erzeugt werden, die noch einmal millionenfach kürzer sind“, sagt Andreas Ipp vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.

Beim Experiment ALICE am CERN werden Blei-Atomkerne fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann zur Kollision gebracht. Aus Bestandteilen der Atomkerne und vielen weiteren Teilchen, die durch die Wucht des Aufpralls direkt beim Zusammenstoß erzeugt werden, entsteht ein Quark-Gluon-Plasma – ein Materiezustand, der so heiß ist, dass selbst Protonen und Neutronen aufgeschmolzen werden. Die elementaren Bestandteile der Materie – Quarks und Gluonen – bewegen sich wirr durcheinander. Dieses Quark-Gluon-Plasma existiert nur für die unvorstellbar kurze Zeitspanne von einigen Yoktosekunden (10 hoch -24 Sekunden).

Ideen aus der Astronomie

Im Quark-Gluon-Plasma nach einer Teilchenkollision können auch Lichtblitze entstehen, in denen wertvolle Information über das Plasma steckt. Doch herkömmliche Messmethoden sind viel zu langsam, um die Blitze auf der Yoktosekunden-Zeitskala aufzulösen. „Wir greifen daher auf den Hanbury Brown-Twiss-Effekt zurück, der ursprünglich für astronomische Messungen entwickelt wurde“, erklärt Andreas Ipp.

Bei Hanbury Brown-Twiss-Experimenten werden die Daten von zwei verschiedenen Licht-Detektoren miteinander verknüpft, daraus lässt sich beispielsweise der Durchmesser eines Sterns genau berechnen. „Anstatt räumliche Abstände zu studieren kann man diesen Effekt aber ebenso nutzen, um zeitliche Abstände zu vermessen“, sagt Peter Somkuti, Dissertant an der TU Wien, der einen großen Teil der Computersimulationen durchführte. Wie die Berechnungen nun zeigen, könnten die Yoktosekunden-Pulse durch ein Hanbury Brown-Twiss-Experiment aufgelöst werden. „Das wäre experimentell zwar recht aufwändig, aber es ist machbar“, sagt Ipp. Dafür würde man gar keine teuren zusätzlichen Detektoren benötigen: Die Messungen können mit dem „Forward Calorimeter“ durchgeführt werden, das 2018 am CERN in Betrieb gehen soll. Damit würde das ALICE-Experiment zur höchstauflösenden Stoppuhr der Welt werden.

Viele offene Fragen

Die Physik des Quark-Gluon-Plasmas ist nach wie vor voller ungelöster Rätsel: Es hat eine extrem niedrige Viskosität – ist also dünnflüssiger als alle Flüssigkeiten, die wir kennen. Außerdem strebt es extrem schnell in ein thermisches Gleichgewicht, auch wenn es anfangs in einem Zustand extremen Ungleichgewichts war. Die Vermessung der Lichtpulse aus dem Quark-Gluon-Plasma könnte wichtige neue Daten liefern, um diesen Materiezustand besser zu verstehen.

In Zukunft könnten die Lichtblitze vielleicht sogar verwendet werden, um Fragestellungen aus der Kernphysik zu untersuchen. „Experimente mit zwei Lichtpulsen hintereinander sind in der Quantenphysik sehr verbreitet“, sagt Andreas Ipp. „Der erste Lichtblitz ändert den Zustand des untersuchten Objektes, der zweite wird kurz darauf verwendet, um diese Veränderung zu messen.“ Mit Yoktosekunden-Lichtpulsen könnte man diese wohlerprobte Technik in Bereichen einsetzen, die der Forschung bisher noch völlig unzugänglich waren.

Originalpublikation:

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v109/i19/e192301

Rückfragehinweis:

Dr. Andreas Ipp

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstr. 8-10, 1040 Wien

T: +43 1 58801 13635

ipp@hep.itp.tuwien.ac.at

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Der Molekül-Baukasten: Strukturen, die sich selbst zusammenbauen

Elise Richter Stipendium für Emanuela Bianchi: Sie untersucht Partikel, die sich automatisch zu kristallartigen Strukturen zusammenfügen – ein neues Hoffnungsgebiet für die Materialforschung.

Sternförmige Kolloide: Sie können sich aneinander andocken - über "Patches", die nicht starr sind, sondern ihre Position ändern können.

Emanuela Bianchi

Geladene Polymer-Sterne bilden veränderliche Patches auf der Oberfläche von Kolloiden mit entgegengesetzter Ladung. Sie sind winzig, sie sind vielseitig, sie könnten in der Materialwissenschaft bald eine besonders wichtige Rolle spielen: „Patchy Colloids“ sind mikroskopisch kleine Partikel, die aneinander andocken und sich ganz von selbst zu komplizierten Strukturen formieren können. Nun zeichnet sich eine völlig neue Methode ab, solche Partikel herzustellen. Emanuela Bianchi forscht seit Jahren an diesem Thema, sie wurde dafür heuer mit einem Elise Richter Stipendium ausgezeichnet.

Mikroskopisch kleine Partikel docken aneinander an

Welche faszinierenden Möglichkeiten die Patchy Colloids bieten könnten, wird schon seit Jahren theoretisch untersucht. „Man kann sich diese Partikel wie winzige Kügelchen vorstellen, die an ihrer Oberfläche eine bestimmte Anzahl klebriger Andockstellen haben“, erklärt Emanuela Bianchi. Je nach Art und der Anzahl der Andockstellen (den sogenannten„Patches“), durch die sich die Partikel miteinander verbinden können und abhängig von äußeren Bedingungen können sich die Teilchen zu einer geordneten Struktur zusammenfügen – ähnlich wie einzelne Atome, die gemeinsam einen Kristall bilden.

Besonders interessant sind solche Strukturen für die Optik: „Wenn es gelingt, aus Kolloiden diamantartige Strukturen zu erzeugen, dann könnte man sogenannte photonische Kristalle herstellen“, sagt Emanuela Bianchi. Mit solchen photonischen Kristallen könnte man Lichtwellen ganz gezielt manipulieren.

Das Problem der Herstellung

Die Synthese solcher Patchy Colloids ist allerdings schwierig. Das Ausgangsmaterial dafür sind normalerweise gewöhnliche Kolloide: Partikel (in der Größe von wenigen Nano- bis Mikrometern), die in einem mikroskopischen Trägermedium fein verteilt sind, etwa die winzigen Fetttröpfchen, die Milch undurchsichtig weiß erscheinen lassen, oder die Pigmentpartikel in farbiger Tinte. Um aus kleinen Partikeln Patchy Colloids zu machen, müssen sie an ihrer Oberfläche mit Andockstellen versehen werden. „Für diesen Prozess gibt es unterschiedliche Ideen, doch sie alle haben gemeinsam, dass sie sehr aufwändig sind und nur eine recht geringe Anzahl von Patchy Colloids hervorbringen“, sagt Emanuela Bianchi.

Sternförmige Moleküle

Doch wenn sich Kolloide durch Selbstorganisation zu großen kristallartigen Strukturen zusammenfügen können – warum sollte man dann das Prinzip der Selbstorganisation nicht auch benutzen können, um die winzigen Kolloide selbst zu erzeugen? Gemeinsam mit Barbara Capone von der Fakultät für Physik der Universität Wien forscht Bianchi nun an sogenannten Stern-Polymeren. Diese Strukturen bestehen aus vielen einzelnen Molekülketten, die sternförmig von der Mitte nach außen ragen. Wenn man Molekülketten mit passenden chemischen Eigenschaften wählt, dann fügen sie sich ganz von selbst zu Bündeln mit klebrigen Endpunkten zusammen. So werden sie zu Patchy Colloids, ohne dass man ihre Oberfläche von außen speziell manipulieren müsste.

Wie sich diese Polymerketten aneinanderkleben und wie die sternförmigen Strukturen zu diesen speziellen Kolloidteilchen werden, wird nun in Computersimulationen untersucht.

Diese neue Klasse von Patchy Colloids weist zwei spezielle Charakteristika auf: Im Gegensatz zu traditionellen Patchy Colloids sind die Teilchen nunmehr weich - sie können also in einem erheblichen Ausmaß überlappen - und die Patches sind in ihren Positionen nicht mehr fixiert - sie können also aus ihrer Gleichgewichtslage ausgelenkt werden. “Die Konsequenzen dieser neuen Eigenschaften könnten bei der Bildung kristalliner Strukturen sehr wichtig sein“, sagt Emanuela Bianchi. Das Gesamtproblem muss also auf unterschiedlichen Längenskalen betrachtet werden – von der molekularen Ebene bis hin zu makroskopischen Abmessungen. Das ist zwar wissenschaftlich höchst kompliziert, doch die Aussicht auf eine ganze Klasse neuartiger Materialien lässt die große Mühe heute jedenfalls lohnenswert erscheinen.

Elise Richter Stipendium für Emanuela Bianchi

Emanuela Bianchi wird ihre Forschung in den nächsten Jahren, finanziert durch das Elise Richter Stipendium des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, in der Arbeitsgruppe „Soft Matter Theory“ des Instituts für Theoretische Physik der TU Wien fortsetzen. Mit diesem Stipendium möchte der FWF junge Wissenschaftlerinnen an eine internationale akademische Karriere heranführen.

Mehr über Patchy Colloids: http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7657

Rückfragehinweis:

Dr. Emanuela Bianchi

Institut für Theoretische Physik

Technische Universität Wien

emanuela.bianchi@tuwien.ac.at

T: +43-1-58801-13631

http://smt.tuwien.ac.at/index.html

Autor:

Dr. Florian Aigner

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien

florian.aigner@tuwien.ac.at

Nano-Hillocks: Wenn statt Löchern Berge wachsen

Elektrisch geladene Teilchen dienen als Werkzeug für die Nanotechnologie. Die TU Wien und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf konnten nun wichtige Fragen über die Wirkung von Ionen auf Oberflächen klären.

Robert Ritter am Atomkraftmikroskop

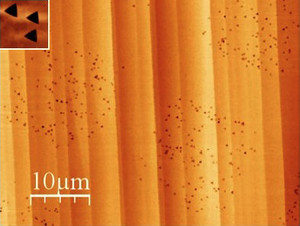

Kalziumfluorid-Oberfläche, beschossen mit Xenon-Ionen. Nach dem Ätzen werden dreieckige Löcher sichtbar (oben).